Читайте также:

|

I. Бой с печенегами и «Полтава»

Мы уже указывали на тот факт, что в монтаже складываются, по существу, не детали, а бесчисленные общие представления о предмете или явлении, которые по закону pars pro toto возникают от деталей. И поэтому мы имеем в монтажном сочетании не просто сумму деталей, в которую складываются элементы, образуя одно суммарно-статическое целое, а значительно большее. Это будет не сумма пяти деталей, складывающихся в одно целое. Это будет пять целых, каждое взятое под другим углом зрения, в другом аспекте, и все совмещающиеся друг в друге. В динамике это будет тем же, чем в статике (и, конечно, неудачно!) были гальтоновские «коллективные фотографии». (В них находились «типические черты» для группы лиц путем последовательного наложения фотографического лица на лицо каждого члена этой группы. От этого проступало обобщенное лицо, не совпадающее ни с одним из слагающих, но вобравшее в себя наиболее часто и рельефно выступающие черты, отодвигающие на задний план менее частые, менее характерные, случайные черты отдельных лиц, не типичные для группы.)

Обязательным условием для композиции монтажного куска, таким образом, будет то, чтобы он был не просто любой деталью, а деталью, элементом, обладающим свойством через свой «pars» максимально полно вызывать ощущение «toto». Правильно выбранная в этом смысле деталь дает колоссальную экономию средств выражения. Вот где воистину шестью рыбками можно накормить шесть тысяч человек! Шестью правильно выбранными деталями дать ощущение грандиозного по масштабу события.

Большим мастером на этот счет является Пушкин в батальных сценах. По остроте подбора деталей, и именно деталей того порядка, о которых я говорю выше, его превосходит разве что Леонардо да Винчи в приведенных отрывках[dli]. Детали боев кажутся прямо взятыми из этих фрагментов.

Я приведу здесь только два отрывка.

Один из «Руслана». Другой из «Полтавы». Один — бой с печенегами. Другой — со шведами. Пушкин очень внимательно монтирует. Чередование {434} «планов» и «размеров» у него чрезвычайно обстоятельно взвешено и продумано. Причем для Пушкина весьма характерно, что эти планы и размеры выступают группами. Это не «общий план», к которому приставлен внезапно «крупный», при таком стыке обычно никак «не монтирующийся» с ним, то есть не дающий возможности объединиться в одно общее восприятие (это, кстати сказать, ошибка очень частая у тех, кто, органически не поняв сущности монтажа, лезет в угоду моде или принятости резать сцены в куски и склеивать их[124]).

У Пушкина, как отмечено, «размеры кадров» идут группами. При этом неизменно с возрастанием действия. К моменту, когда на первый план выдвигается не описание боя, а драматизм действия боя, когда наступает то, что Пушкин называет «и смерть и ад со всех сторон» («Полтава»), у него складывается группа крупных планов. При этом крупных планов резко выраженной однозначности при условии чрезвычайной чистоты и типичности того, что в них происходит. Это всегда единичный случай того, что в таком же виде на поле битвы повторяется сотни раз в каждом углу поля сражения.

Возьмем первый отрывок.

Это «бой с печенегами» из шестой песни «Руслана и Людмилы».

1. Сошлись — и заварился бой.

2. Почуя смерть, взыграли кони,

3. Пошли стучать мечи о брони;

4. Со свистом туча стрел взвилась,

5. Равнина кровью залилась;

6. Стремглав наездники помчались,

7. Дружины конные смешались;

8. Сомкнутой, дружною стеной

9. Там рубится со строем строй;

10. Со всадником там пеший бьется;

11. Там конь испуганный несется;

12. Там клики битвы, там побег;

13. Там русский пал, там печенег;

14. Тот опрокинут булавою;

15. Тот легкой поражен стрелою;

16. Другой, придавленный щитом,

17. Растоптан бешеным конем.

Строка первая. «И заварился бой» — типичный титр.

Строка вторая. Типичное разрешение начала сцены крупными планами «предварительного действия». Крупные планы «взыгравших копей». Это как бы Vorschlag[125] ритму и действию самой картины.

Строка третья. То же самое в звуке. «Мечи о брони» — зрительно крупный план. Звуково — задание основной звуковой тональности на всю сцену. «Крупный план» того звукотембра, который явится основным несущим всей картины звука. Это, конечно, еще не столько схватка, [сколько] бой, лишь усиленный ударами мечей по собственным щитам.

{435} Строка четвертая. Из звука в звук. Глухой лязг металла взвивается свистом стрел вверх. Как бы брошенная перчатка. Или ответ на вызов предыдущего лязга. Изображение «туча стрел» — конечно, общий план. Строка пятая. Из звука в изображение. Менее общий план. Вниз. «Стрелы попали». Равнина заливается кровью. Первый попавший удар. Первая пролившаяся кровь.

Строка шестая. Резкая реакция. Общий план конницы, срывающейся с места.

Строка седьмая. Конница врезается в конницу, мчащуюся навстречу.

Строка восьмая. Сомкнувшись рядами. Строка девятая. Рубятся.

Вторая — третья, четвертая — пятая, шестая — седьмая — восьмая — девятая — все отчетливые группы, крепко тематически спаянные внутри и не менее крепко связанные логикой действия между собой.

Первая — девятая, взятые вместе, — это как бы вводная общая картина боя (функция общего плана).

Десятая — семнадцатая — восемь крупных планов. Перечислять их и выписывать отдельно — ни к чему. Это уже сделано Пушкиным.

Отметим только, что двенадцатая — [это] перерезающие их более общие планы (один звуковой, другой зрительный). Они как бы не дают оторваться этой группе крупных планов от общей картины боя. Они как бы напоминание о том, что эта группа есть элемент внутри целого битвы. (Тоже обязательное условие в монтаже. И тоже типовая ошибка, так как очень часто не соблюдается. Очень немного картин выдерживают «искус» по этой «статье»!) Этот ряд крупных планов чрезвычайно любопытен вот чем. Он не только набор именно таких деталей, которые сотнями в одно и то же время происходят во всех концах поля, как мы говорили выше (напр[имер], «Там русский пал, там печенег»). Крайне примечательны не только они сами как детали, но примечательно еще и то, как сделано сюжетное скрепление этих, казалось бы, совершенно хаотически из всех углов нахватанных элементов боя. Если мы всмотримся внимательно в эти [восемь] строк [10 – 17], то мы увидим, что они явно двупланны: это одновременно элементы и картина одного общего боя и в то же время картина одной единичной схватки. То есть, другими словами, эти [восемь] строк сделаны так, что они одновременно и единичный частный случай и сквозящий сквозь нее общий образ боя. То есть эти [восемь] строк собираются в такой образ, который как бы частный случай, но настолько собирательный, что он же и вся, целая картина боя. Действительно: Начало группы кусков дается № 10:

Со всадником там пеший бьется…

Конец группы кусков — № 16, 17

… Другой, придавленный щитом,

Растоптан бешеным конем…

Хотя «действующие лица» из № 10 и № 16, 17, по-видимому, и разные, но читаются они как начало и финал одного действия: пеший бьется со всадником (№ 10). Пеший раздавлен конем (№ 16, 17). Оба куска соединены не единством персонажей, но единством действия. Возможно, конечно, решать это и теми же персонажами. Бой тогда будет более «фабульным», по существу же ничего не меняется.

{436} Посмотрим теперь на то, что происходит между этими кусками (№ 11 – 15. Что держит в спайке и единстве те куски, которые внутри охвата их первой строкой и двумя последними, которые суть начальное и конечное звено одной и той же драмы. Оказывается, что всех их держат в единстве именно эти два крайних куска.

Совершенно очевидно, что № 14 и 15 есть не что иное, как необходимые куски разгона к окончательному удару: к упавшему, которого дробят копыта бешеного коня. Один «опрокинут» (№ 14), другой «поражен» (№ 15), третий — «растоптан» (№ 17). Единство фигуры из этих трех «убиений» держится еще на том, что они строго внутренне сцеплены еще игрой мощности той разящей силы, которая их уничтожает.

Первый — «булавою» (№ 14), второй — «стрелою» (№ 15), третий — «бешеным конем» (№ 17).

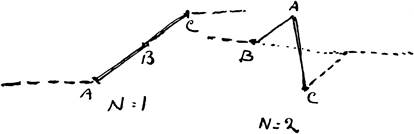

Эти три орудия смерти находятся в самом правильном соотношении сил. Стрела — наиболее легкая. Булава — тяжелая. Копыта коня — наиболее грузные. И размещены они не в порядке простой линии прямого нарастания: А — стрела, В — булава, С — копыта, а в соразмещении наиболее впечатляющей игры:

В — средняя (булава), А — самая легкая (стрела), С — самая тяжелая (конь).

Действительно, если для исчисления интервалов изобразить дело условно графически, то получим следующее (приняв булаву за среднее между стрелой и конем):

A B C

A B

B C

B A

A C

В первом случае мы имели бы при последовательности А — В — С следующую игру интервалов: AB и BC. Интервалы малые и одинаковые. Во втором случае игра интервалов при последовательности А — С — В давала бы ВА и AC. Интервалы не одинаковые, и один из них, AC, самый большой из возможных. Расстояние же от первого элемента ряда до последнего в первом случае А — В — С, то есть AC.

Во втором же случае: В — А — С, то есть полтора АС! Наиболее мощный охват. Если же изобразить графически самую игру интервалов, то дело приобретает уже абсолютную наглядность (см. рис[унок] 15)[126].

Рис. 15

Таким образом мы видим, что № 14, 15 и 17 тесно связаны и № 14, 15 служат вводом к «подаче» гибели пешего под копытами коня (этот пеший может, конечно, быть или сошедшим, или свалившимся с коня). Распространяется {437} ли подобная связь и на остальные строчки? Рассмотрим две аналогичные строки, примыкающие к другому концу (№ 11 и 13).

Если в только что разобранных примерах мы имели пример связи кусков через непосредственное действие, то и здесь мы имеем такую же связь через действие, но более сложного (опосредствованного) порядка. Здесь куски № 13 и 11 находятся в несколько иной связи с № 10, чем № 14 и 15 с № 17. № 13 и 11 как бы альтернативы, перспективы, прообразы возможных исходов схватки двух персонажей.

Действительно, № 13 буквально так и ставит дело, показывая: «Там русский пал, там печенег», она [строка] рисует одинаковые шансы гибели для одного и для другого. Но любопытнее № 11 — там явно выражена, «предначертана» гибель всадника («Там конь испуганный несется» — явно без всадника). Но если мы сличим это «предзнаменование» с действительным ходом действия, то мы видим, что оно — ложно: гибнет ведь пеший под копытами коня! И в этом построении мы улавливаем опять ту же черту «отказности», то есть отвлечения предположения в другую сторону от того, что имеет сбыться или случиться. Своеобразная «петля» интриги, искусственный толчок к ложному предположению исхода. Как бы кусочек приподнятой завесы того, что случится, после чего сразу же идет совершенно «нейтральное» заявление (№ 13); однако шансы в общем у печенега и русского совершенно равны! Этим еще больше подчеркивается удар № 16 – 17. Думаешь, что судьба третьего окажется противоположной судьбе первого (№ 14) и второго (№ 15). А оказывается, что и он гибнет, а подсказка (№ 11) была умышленным введением в заблуждение.

№ 12 — типичное монтажное «напоминание» сцены в целом внутри группы крупных планов. Напоминание и звуковое («Там клики битвы»), и зрительное («там побег»). Это то включение общих планов, которое всегда следует полнить, дабы группа крупных не утеряла связи и не вырвалась бы из общего ансамбля сцены.

Еще надо отметить, что даже внутри группы того, что мы обозначили крупными планами (не по размерам, а по детальности действий), Пушкин делает по мере возрастания действия все большее и большее приближение. Я имею в виду игру пяти «там» (№ 11, 12, 13), двух «тот» (№ 14, 15) и окончательного «другой» (№ 16). Совершенно очевидно, что это тоже есть игра на приближение и на вовлечение зрителя внутрь действия. «Там» — описательно, изобразительно, повествовательно — отдаленно. «Тот» — лично, игрово — приближенно.

{438} «Другой» — видимо, несколько отдаленнее, чем «тот» (№ 14, 15 и 16), с тем чтобы № 17 мог обрушиться крупными копытами на того, кто под ног[ами] лошади показывается в № 16. Но эти копыта (№ 17) замыкают уже всю сцену в целом вообще: не забудем, что зрительное начало всей сцены № 2 начинается той же крупной игрой коней!

Как видим, композиция этих семнадцати строк, рассмотренная только со своей изобразительно-«игровой» стороны, монтажно разработана со всей драматической рафинированностью целой драмы. Вот откуда такое сильное воздействие из, казалось бы, случайного сочетания случайно выхваченных деталей. Вот чем продиктованы детали, вот что определяет их сверстку и вот откуда их необычайное монтажное воздействие.

Приведенный пример лишний [раз] подтверждает мое положение, последний раз высказанное в моем докладе на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 8 – 13 января 1935 года (см. стенограмму [в книге] «За большое киноискусство», Кинофотоиздат, 1935, стр. 24):

«Я делил так: 1924 – 1929 годы идут под ведущим знаком типажных и монтажных устремлений. Следующий этап — с 1929 по конец 1934 года. Этот этап шел главным образом под знаком приближения к проблемам характера и драмы. При этом как признак характера, так и признак драмы, по существу, являются следующей ступенью развития того, что эмбрионально в предыдущем периоде фигурировало как типаж и как монтаж.

… “Молекулярная драма” столкновений монтажных кусков разрастается в полноценное столкновение страстей участников драмы…» (там же, стр. 28).

Здесь это соображение изложено в порядке обрисовки особенностей отдельных периодов нашего кино. Но главное здесь, конечно, мысль о том, что принцип драматургии пронизывает киновещь в целом, в равной мере определяя как соотношения актов драмы, так и мельчайший монтажный стык «молекулярной драмы» столкновения монтажных кусков. Приведенный пример из «Руслана», я думаю, является предельно наглядной иллюстрацией этой мысли.

Второй наш пример — знаменитый отрывок из Полтавского боя («Полтава»).

1. Тяжкой тучей

2. Отряды конницы летучей

3. Браздами, саблями звуча,

4. Сшибаясь, рубятся сплеча.

5. Бросая груды тал на груду,

6. Шары чугунные повсюду

7. Меж ними прыгают, разят,

8. Прах роют и в крови шипят.

9. Швед, русский — колет, рубит, режет.

10. Бой барабанный, клики, скрежет,

11. Гром пушек, топот, ржанье, стон,

12. И смерть и ад со всех сторон.

Сцена взята в значительно большем драматизме и напряжении, чем бой с печенегами в «Руслане». И с точки зрения монтажа мы сейчас же обнаруживаем совершенно иной темп и ритм монтажной резки. Вступает «короткий монтаж». Мало того. Здесь естественно и нагрузка кадра часто сводится уже не только к однозначному действию, не просто к одному однозначному движению: к одному глаголу? что в словесном арсенале отвечает изображению одного движения в кадре.

В «Руслане» мы имели один кусок в два стиха (№ 16, 17), четыре куска в стих (№ 10, 11, 14, 15) и четыре куска в полстиха (№ 12, 13).

{439} В «Полтаве» на кусок приходится до четверти стиха и до пяти сцен на один стих!

6 – 1 кусок

7 – 2 куска

8 – 2 куска

9 – 5 кусков

10 – 3 куска

11 – 4 куска.

Интересно еще сличить оба отрывка по другому признаку. Звуковые элементы во втором значительно превосходят количеством звуковые элементы первого. Можно было ограничиться бутадой, что Пушкин тоже начинал с… немого кино («Руслан» — 1817 – 1820), а затем перешел на звуковое («Полтава», 1828). Но гораздо важнее отметить здесь другое: а именно, что количество звуковых образов у Пушкина (по крайней [мере] в сличении этих двух сцен) возрастает с возрастанием драматической напряженности и темпа действия. Можно сказать, что при нарастающем напряжении изображение переходит в звук как более интенсивное средство воздействия. Это вводит нас в унифицированное восприятие изображений и звуков, дает нам картину перехода этих «противоположных» сфер друг в друга и тем самым помогает нам прокладывать пути к третьей части нашей работы, где будет идти речь о звуке и изображении и связи их между собой.

Совершенно такое же явление мы можем проследить и на другой смежной области искусства — в живописи. И здесь можно добиться тех же результатов через малое количество персонажей, но [через] правильный их подбор. И здесь этот выбор также определится тем, чтобы они были не только типичными в себе, но были бы еще и такими, чтобы в сочетании друг с другом выстраивать обобщенный образ для всей сцены, для всего действия (я имею в виду примеры драматической и сюжетной живописи в первую очередь). Этим объясняется и то явление, которое заметил начальник Комитета по делам искусств тов. Керженцев[dlii] [в] одной из своих выступлений в Доме кино (зимой 1936/37 года). Дело касалось картины Сурикова «Утро стрелецкой казни». Тов. Керженцев правильно обратил внимание на то, что эффект массовой казни достигнут, по существу, «игрой» стрельцов. Получается этот эффект и это ощущение Казни с большой буквы, конечно, в силу тех соображений о монтажно возникающем из двух-трех изображений образе, о которых мы говорим все время. И надо отдать справедливость Сурикову, что с этой точки зрения как облики самих стрельцов, так и отдельные элементы поведения, которыми они снабжены художником, именно таковы, чтобы дать ощущение коллективного образа мятежного стрельца и стрелецкой слободы, не доросшей до понимания государственной мудрости дела Петрова, и бунтовавшей против него, и верной делу отсталости и реакции.

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 109 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Раздел II Монтаж в кинематографе сменяющейся точки съемки 5 страница | | | II. Шары чугунные 1 страница |