|

Читайте также: |

Здесь любопытно, конечно, следующее: комплексное восприятие есть, конечно, низшая стадия восприятия (см. Энгельса), дифференцирующее — уже шаг вперед (см. там же). Рассмотрение же, которое способно обобщать, есть, конечно, наивысший случай и тип. (Оно фигурирует в науке как обобщенное понятие, в искусстве — как обобщенный образ, в равной степени принадлежа к высшему разряду духовной деятельности человека, — конечно, если то и другое направлены сознательно или интуитивно на прогрессивное развитие или преодоление социальной действительности в той, понятно, степени и в том направлении, которые допускает соц[иальная] эпоха, к которой они принадлежат.)

И здесь как будто возникает противоречие: наиболее высокое — обобщенный образ — как будто по пластическому признаку совпадает с примитивнейшим типом целостного восприятия. Но это противоречие только кажущееся. По существу же мы в этом случае имеем как раз тот «якобы возврат к старому», о котором говорит Ленин по вопросу о диалектике явлений. Дело {387} в том, что обобщение есть действительно целостное, то есть одновременно и комплексное (непосредственное) и дифференцированнее (опосредствованное) — представление явления (и представление об явлении).

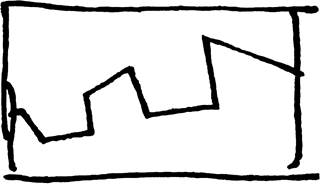

Обобщение, от которого оказалось бы оторванным единично изобразительное, повисло бы в воздухе беспредметной голой абстракцией. Таковым было бы третье изображение нашей баррикады, обобщающее, лишенное, в отличие от первого, не композиционной линии, а самого изображения и сохранившее только один «образно выразительный» линейный зигзаг ее контура. Вся «образность» и «выразительность» мгновенно испарились бы тут же из картинки, а самый зигзаг сможет прочитываться и вовсе даже не как баррикада, а… как что угодно: кривая роста и падения цен, сейсмографическая запись подземных толчков и т. д. и т. д. (см. рисунок 14). И это будет прочитываться именно так до тех пор, пока эта абстракция не вернется снова в конкретную (в нашем случае изобразительную) предметность[95].

Рис. 14

В полноценном же случае так или иначе ясно основное и главное, а именно, что сила воздействия описанных образцов строится на том, что каждое крыло апеллирует к своей части восприятия, а единство их — ко всей полноте целостного сознания — «с ног до головы» вовлекая зрителя в это воздействие.

Эта же особенность нашего восприятия обусловливает, конечно, и самый факт построения и возможности именно такого построения в действительно полном и совершенном произведении.

В этой черте строй произведения является отражением черт человеческого сознания — Человека — внутри одной особенности строения формы. Это будет таким же отражением в форме произведения, как отражение Человека является первым условием живого и реального содержания произведения.

Заметив это, не забудем этого соображения и обратимся к непосредственным вопросам монтажа, ибо к высказанному положению нам придется еще вернуться.

{388} [ Post scriptum ]

Я не люблю Репина. Но это обстоятельство совершенно в стороне от того разбора метода, который привел к такому неблагополучию упоминаемый портрет Толстого. В этой неблагоприятной оценке его я схожусь с таким пламенным поклонником репинского творчества, каким является Игорь Грабарь[dxvii]. Он не разбирает условий неприглядности этой репинской работы, но вместо с тем не скупится на резкость ее осуждения. В главе, характерно названной «Под гору», Грабарь пишет: «… Но худшим из всех надо признать тот портрет, который был ему заказан в 1912 году Московским литературно-художественным кружком и который был назван автором “Толстой, отрешившийся от земной жизни…”» (Игорь Грабарь, «Репин», изд. «Искусство», 1937, том II, стр. 151).

Я думаю, что этим снимается вопрос о пристрастности моего суждения по этому портрету.

«… Здесь мы подходим к самому существенному моменту репинского творчества — отсутствию воображения — не только в “Запорожцах” и “Николае Мирликийском”, но и вообще во всем искусстве Репина. Отсутствие воображения — еще не беда для художника: достаточно сказать, что его не было ни у Веласкеса, ни у Франса Гальса[dxviii], ни у Гольбейна[dxix]. Но они, за редчайшими исключениями, и не брались за темы, не отвечавшие их дарованию и бывшие им не по силам, а Репина, как назло, они-то и притягивали: “Софья”, “Запорожцы”, “Николай”, позднее “Иди за мной, сатана” и другие. Для этих задач надо было владеть исполинским воображением Сурикова…

… Три черты репинской натуры — отсутствие воображения, страсть к задачам экспрессии и тяга к передаче сложных человеческих деяний, движений и помыслов, главным образом со стороны их физиологической видимости, — определяют все содержание его творчества…».

(Игорь Грабарь, «Репин», 1937, II [том], стр. 78).

Позволим себе взять это обозначение отсутствующей черты — «воображения» — дословно. Я думаю, что она меньше всего должна была бы читаться как «выдумка» или «фантазия». И в ней больше всего двух чтений: 1) вхождения в образ того, что изображается и 2) переложения «во образ» того, что изображаешь. Отсюда портреты Репина — поистине скорее «атлас» (Грабарь где-то называет «Запорожцев» «атласом смеха») типов и прототипов, черт и черточек, взятых с натуры как бы в пособие для актера, который бы захотел их сыграть (поэтому монографии о Репине и лежат у меня среди книг, помогающих актерам, а вовсе не в разделе живописи!), в то время как портреты Серова кажутся галереей бесподобно воплощенных, сыгранных автором образов живых людей. Ниже, в вопросе об Эль Греко[dxx], мы еще раз встретимся с вопросом самовоплощения авторской игры в своих произведениях. Но Эль Греко станет в этом вопросе не в тот ряд, где стоит Серов — мастер абсолютного перевоплощения себя в создаваемый образ, в то время как Эль Греко «в себя» перевоплощает все многообразие того, с чем он встречается в разнообразии сюжетов и моделей. Второму же пункту, то есть способности же (и методу) того, как Серов умеет не только изобразить, но и «вообразить» изображаемое, посвящен весь этот раздел о портрете Ермоловой. Противопоставление ему Репина лишний раз подкрепляет наше положение, [подкрепляется оно и] отмеченной Грабарем чертой отсутствия «воображения» у Репина…[96].

{389} … Мне бы не хотелось расставаться с Репиным, не уточнив того, что я имею в виду в связи с его творчеством. Типичности реалистических фигур, которые он изображает, отрицать не будет никто. Но дело именно в том, что его личная работа как живописца этой областью изображения и ограничивается. Типичность у Репина достигается не одновременностью изображения человека и обобщения его облика в образ. Репин делает иначе: он списывает с природы типически найденных людей. Типичность достигнута не средствами художника, а средствами природы модели, добросовестно отпечатанной живописцем. В этом смысле к термину и применима ремарка «хорошо поставлена сцена», которую мы обронили по поводу «Пушкина на экзамене», но кроме квалификации Репина как умелого театрального режиссера его можно было бы назвать еще хорошим антрепренером по мастерству подбора типичности самих исполнителей.

Трудно найти более волнительные для кинематографиста описания такой погони «за типажем», чем это относится к другому нашему реалисту — Сурикову. В частности, к случаю с тем учителем математики, который оказался совершенным «образом» для Меншикова. Но Суриков отличен от Репина тем, что и большинство средств чисто живописного порядка участвует у него в построении и создании образа человека и образа той сцены, в которую он заключен. Эта «заключенность» особенно рельефна в одной сцене, и тематически [тоже] связанной с заключением. И эта тема тем самым возвращает нас снова к Меншикову. На этот раз не к прообразу его, а к картине его ссылки в Березове.

Очень впечатляют обычно описания покойников, пересылаемых на дальние расстояния: эти заключенные друг в друга гробы — дубовый, свинцовый футляр на дубовый, футляр на свинцовый. Таковы гравюры, [изображающие] Наполеона в гробу после перевозки его тела с острова Святой Елены, когда подняты крышки всех гробов, и тело Наполеона кажется обведенным четырехкратным жирным контуром гробов от самого близкого и непосредственного до сурового внешнего ящика, охватывающего внутренние слои. Не знаю, витал ли образ Бонапарта на острове Св[ятой] Елены перед Суриковым, когда он писал картину. Но, глядя на «Меншикова в Березове», я невольно думаю об узнике Св[ятой] Елены, чей размах так же неумолимо скован стенами тесного домишка, оградой небольшого сада вокруг, упрямым контуром самого острова и необъятным водным пространством вокруг, не говоря уже о сторожевых английских судах, курсирующих вокруг. Образ живого Бонапарта, если это может быть названо жизнью, или образ мертвого Бонапарта, обведенного четверным контуром гробов! И таким же кажется мне по крайней мере Меншиков, во всей страстности несгибающегося нрава как бы заживо погребенный и закованный березовской ссылкой в четыре гроба, последовательно сжавших друг друга в объятиях. Только с той поправкой, что гробы эти не физические, не материальные, а метафорически достигаемый эффект через средства «концентрически» сжимающих друг друга прямоугольников композиции. В центре композиции резко сжатая рука. Образ воли, сковавшей порыв, которому бесцельно бросаться в бой. Ее охватывает крепко прижавшаяся друг к другу композиционно сжатая группа семьи. Сруб избы охватывает группу. В окно поблескивает достаточн[о] тусклый свет зимнего дня, чтоб ощутить избу окованной морозом, прежде чем дать глазу упереться в неумолимые перекладины рамы, сжавшей картину в целом, как того знаменитого узника Людовика XI, который на долгие годы был окован железной клеткой, не дававшей ни встать ему, ни разогнуться. У Сурикова это чувство {390} охватывает даже больше, чем одну картину. У него чувство проступает за пределы ее холста. И Меншиков в центре целого цикла с «Боярыней Морозовой» и «Утром стрелецкой казня», в отличие от цикла, соединившего в единстве темы «Взятие [снежного] городка», «Покорение Сибири», «Переход Суворова через Альпы».

У Репина мы аналогичного не найдем. Типичность в его картинах достигается иным путем. Мы старались указать, каким именно. Типическое как одновременный показ и явления и вывода (обобщения) по данному явлению, типическое, решаемое полным образом, равно обнявшим и предметное изображение и обобщенный образ, не в средствах Репина. И потому, быть может, как раз он чисто изобразительно силен и так популярен у тех, кто ищет изображений прежде всего. И, может быть, здесь секрет той противоположности эффектов от двух выставок. В одной и той же Третьяковской галерее. Одной в [1934] году. Другой в [1935] году. Одной — репинской. Другой — серовской. Общие впечатления от выставок в целом, в обратном порядке повторивших черты сличения произведений в отдельности. Каждая картина Серова по размаху типичности, по nec plus ultra[97] выраженности характера превосходит Репина. Ансамбль репинской выставки — сводным, комплексным «лицом эпохи» — оставляет позади неповторимую галерею серовских лиц, через каждое из коих в отдельности говорит эпоха. В чем дело? Я думаю, именно в том, что обобщение внутри картины, то есть то, что выходит за пределы изображения, недоступно Репину. Что каждое изображение, как чистый тон или чистый цвет, — природно непосредственно. Обобщающее опосредствование на холсте не получается. И только в сонме (безудержное обилие живописи Репина позволит воспользоваться этим архаизмом для обозначения ее количества!) их сочетания способно возникнуть само обобщение, для облика коего каждое частное изображение оказывается не больше черты. Того же не получается у Серова: у Серова каждый портрет, каждая картина — свой мир, сумевший собрать в себе идею во всех ее измерениях. И «Похищение Европы» рядом с «Гиршманами», «Ламанова» рядом с «Петром» остаются самостоятельными, не сливающимися мирами. В то время как «Крестный ход» стыкается с «Иоанном Грозным» и ничто не мешает «Св[ятому] Николаю [Мирликийскому]» сочетаться с портретом Рубинштейна и «Протодьяконом» и складываться в общую физиономию эпохи. Таково положение со всем opus’ом Репина.

Интересно, что то же самое происходит и с циклами внутри его. Здесь циклы не суриковского типа — циклы, [не] образно объединенные (как приводилось выше). Здесь циклы собираются по признаку единства изображаемого. Интереснее всего в связи с этим случай с одной из репинских последних работ, где цикл составлен из отдельных изображений, рассчитанных фигурировать в одном общем изображении. Эти изображения существуют и как цикл, и как само изображение, вобравшее их. И удивительно, в то время как сонм этих единичных изображений производит замечательнейшее впечатление — само собравшее их в себя общее изображение оставляет нас совсем равнодушными. В чем же секрет? А в том, что объединение их оказалось именно собранностью, склейкой в одно общее изображение, а не обобщением в одно целое. Раскроем [то], что я имею в виду: это — его «Государственный совет», демонстрируемый зрителю в двух видах. И как законченная картина. И как набор превосходных отдельных портретных эскизов — зарисовок {391} к большой картине. Первая оставляет нас более чем равнодушными, не только темой! — но в основном композиционно-живописными своими качествами или, вернее, если хотите, полным их отсутствием. Вторые, когда пробегаешь глазом по их многообразию, производят впечатление изумительное. Настолько сильное, что я до сих пор помню впечатление, которое они на меня произвели в первый раз, когда я их увидел, а было это давно — до войны, на той выставке у Марсова поля в Петербурге, где и сами они впервые были показаны публике. Предоставляю судить о моем собственном возрасте и расстоянии по времени! Вторично я увидел эти эскизы на репинской выставке [1934] года, на этот раз даже рядом с цельной картиной. Я проверил свое впечатление и не только убедился в правильности его, но думаю, что и определил секрет столь разного впечатления. Дело в том, что при пробеге глазом по отдельным портретам у зрителя складывается обобщенный образ — лик Государственного совета, и лик настолько яркий в лицах его членов, что сквозь них проступает лик той власти, верховными исполнителями коей они служат. Ничего подобного от картины в целом не получается. Образы и облики пересажены в нее с отдельных портретов, как публика в зрительном зале по билетам, по признаку рангов, статутов и уложений — правительственных, а не художественных.

Почему же здесь не может произойти того же объединения в коллективный облик? Потому что в картине этот обобщающий облик и образ должен даваться самим художником. Если же он не дает его, то зритель уже дезориентирован, и для того, чтобы по-своему собрать элементы картины в свое представление, в свой обобщающий образ, ему надо разъять готовую картину, разбить ее на фрагменты и снова в сознании ее собирать, то есть «дешевле» обратиться к… подготовительным портретам, где авторский узко изобразительный способ сочетания их, не подымающийся выше рассадки персонажей! — по крайней мере не мешает собственному образному сочетанию его персонажей! Вывод отсюда таков, что изобразительное соединение отдельных изображений не только не дает нового обобщающего их чтения, но лишает и их самих той выразительной силы, которая в каждом разрозненном экземпляре возрастала от условий охвата каждого в монтажном сочетании их всех между собой. Этого-то композиционного монтажа, этого охвата единым действием и соподчинения его ритму как пределу обобщения темы этого действия художник Репин и не проделал. Прошу не думать, что здесь дело в «левацком» требовании, противоречащем реализму: обвинения, вроде вышеизложенных, не предъявишь ни Сурикову (массовая «Морозова»), ни Ал[ександру] Иванову (массовое «Явление Христа народу»), ни Леонардо да Винчи (массовая «Тайная вечеря»). Характерно, что «Явление Христа народу», тоже открытое для публики как собрание голов и как цельная картина, никак не дает того же эффекта, который мы имеем в случае Репина. Там отдельные головы — так отдельными головами остаются, читаются как разрозненные портреты, поражая тем, что Христос списан [с] Аполлона. Но зато подлинная мощь динамического образа проступает тогда, когда они в неумолимых руках живописца заставляют зрителя вычитывать его в том непреложном композиционном строе, которым он их образно выразительно связал. Весь размах именно композиционного мастерства Иванова особенно ярко проступает в его эскизах к священной истории, где есть просто незабываемые разрешения вроде «Побиения камнями» и других. Так или иначе, обобщение у Репина следует искать не внутри картины, а в сочетании ряда картин между собой, деланном не руками самого художника, записывающего их на одно полотно. {392} Оно или просто не получается («Государственный совет»), или с ним случается то, что произошло в описанном портрете с Толстым.

Так, как описано выше, по-видимому, прочитываю «Государственный совет» не один я. Вот что пишет Н. Радлов по совсем иному поводу, разбираясь в вопросах живописной техники Репина и указывая «на ту группу произведений, в… которых черты дарования Репина проявились с наибольшей чистотой и очевидностью. Таковыми…» ему кажутся «… этюды его (Репина) к картине “Государственный совет”»:

«… И по целям, и по средствам изображения эта работа исключительно отвечает таланту и силе Репина. Это — ряд характеристик, схваченных непосредственно и в упор, как этого требовала краткость сеансов, и лишенных поэтому каких бы то ни было попыток типизации или теоретических выводов. И прием, которым пользуется здесь художник, — упрощенные тональные определения без каких бы то ни было притязаний на колорит и выработанность рисунка…» (Н. Э. Радлов, «От Репина до Григорьева», 1923).

«Талант и сила» Репина, таким образом, в изобразительной «непосредственности» того, что он схватывает. Рисунки его, освобожденные от «типизации» и «выводов», то есть обобщений художественными средствами, наиболее отвечают его «таланту и силе». Отмечаемые же дальше черты упрощенной тональности, отсутствие претензий на колорит и невыработанность рисунка — сами по себе делают этюды не только по функциям создавания обобщенного образа, но и по внутритехническим признакам типичными «монтажными» кусками.

Но, впрочем, то, что написано здесь и далее, уже целиком выходит за рамки первого раздела, и для полного уяснения этого места не вредно перечесть его еще раз в сопоставлении с разъяснениями, которые даются мною во втором разделе, [где я касаюсь] того, как создается монтажный образ. Для самого же второго раздела отмеченное здесь само послужит добавочной иллюстрацией.

Здесь же мы можем окончить наш разбор Репина последним соображением. Тот обобщенный облик Толстого, достойный методов Серова, который Репину не удался в разбираемом портрете, — все же существует в репинской кисти. Но где? — В монтажно слагающемся сквозном и обобщающем облике и образе Толстого, который возникает из всей той серии любовных и проникновенных зарисовок и картин, в которых Репин чисто изобразительно закрепил великого старика в отдельных моментах. В этих бесчисленных картинах и зарисовках Репин схватывал чисто изобразительно по одной черте, по одной характерности Толстого в каждой картине, в каждой зарисовке. Изобразителю большее и не дано. То это динамическая настойчивость в развевающейся бороде пашущего Толстого, то это его смирение «толстовца» в босом портрете в «толстовке», то это толстовская мощь в почти микеланджеловском жесте оригинала, с которым Толстой, лежа на земле, держит на расстоянии читаемую книгу, то Толстой — труженик в бесчисленных портретах за письменным столом. Везде схвачена одна фацета, одна грань. И только в сочетании картин толстовского цикла в «галерею» складывается общее представление о Толстом. Репин изобразил его во всех возможных единичных проявлениях, но нигде не сумел на поверхности единого холста дать синтетический и объединяющий портрет, равный по полноте обобщенного облика портрету Ермоловой кисти Серова.

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Раздел I Монтаж в кинематографе единой точки съемки 5 страница | | | Раздел II Монтаж в кинематографе сменяющейся точки съемки 1 страница |