|

Читайте также: |

Маски смерти карнавальной василады — ироническая гримаса конца и смерти, подобно тому как зверская расправа — только минутная задержка на неуклонном движении вперед идущего к жизни класса пролетариев. И та же маска василады скрывает на время подлинный мертвый лик класса, еще пляшущего, но класса, уже обреченного на смерть, — больше того, класса, лишенного будущего, мертвого класса.

Так объединялись в конце персонажи и выносилось возмездие за погибшего пеона Себастьяна.

Ироническое по форме, трагическое по содержанию. И все это под музыку румбы…

Вероятно, немексиканцу нельзя смеяться над смертью. Кто смеет смеяться, тех наказывает страшная богиня Смерти.

Мне она послала смерть этой сцены и смерть всей картины. Но все же хотя бы неосуществленной концепцией смерти в этом фильме я перед ней не остался в долгу!

Этот путь сверхобобщения всегда таит в себе и известный риск. Пределом его неизбежно может оказываться метафизика и мистика. Классический пример такого сверхобобщения мы имеем в «Ревизоре» Гоголя. Правда, к счастью, никак не выявленного и не отраженного в нарушениях классического реалистического письма комедии по той простой причине, что оно возникло много лет {367} спустя после создания вещи, да и то даже не в виде переделки, сдвига или искажения основной редакции, а лишь в авторских «комментариях» в период обостренного психического распада авторского сознания и тяги его к мистицизму. Я имею в виду известное место из [«Развязки “Ревизора”»], где Гоголь «обобщает» городок из «Ревизора» до «Града Душевного», а жандарма из финала до символа «Небесного Возмездия», «Царя Небесного» в образе «Царя Земного». Этот результат неминуем во всех тех случаях, когда в пылу обобщения автор отрывается от конкретной реальности и от социального обобщения, основного, главного и решающего как по бытовой, так и по философской линии. (И это место не без самокритики. Если в концепции «Què viva Mexico!» мы удачно избегли этой опасности, то в «Бежином луге» именно на этом пункте мы в основном и пострадали.)

На последних примерах, я думаю, [мы] с полной наглядностью показали и проследили тот факт, что закономерность, обнаруженная нами на сличении двух изображений баррикады, проходит сквозь всю систему построения образа сквозящего через изображение, начиная с композиции кадра и кончая концепцией вещей в целом.

Вернее, начиная с концепции вещи в целом и пронизывая композицию и строение формы произведения до мельчайших ее частиц — отдельных сцен и отдельных кадров.

Помимо рассказов о результатах такого постепенного углубления планов и возрастания обобщения мне хотелось бы привести коротенькую запись того, как подобный процесс может «пробежаться» на наших глазах.

Это пример на то, как за простой линией контура, за простой «линией следа» (правда, великого исторического события!) может вычитываться все более и более глубокое обобщение. Я подчеркиваю — вычитываться, ибо в приведенном примере мы имеем дело с одной половиной творческого процесса — с зарождением и углублением концепции, с рождением задания на оформление. Второй половиной процесса будет вопрос такого разрешения этого задания, чтобы его многопланность вобрала бы в себя единство факта и того обобщения, которое мы этому факту хотим придать.

Если ограничиться кратким приветствием героям приведенного [ниже] образца — в видах на это он и возник! — то, по существу, это задание есть уже и разрешение, только нуждающееся в соответственном отборе слов и их синтаксическом и ритмическом расставе.

Если же это является тезой словесной или кинематографической поэмы, то это же в равной степени определит композиционное построение всего ее материала к охвату того же самого.

Вы раскрываете в июне 1937 года газету. Вы еще ничего не успели прочесть, но ваш глаз уже прикован к ней неожиданностью. Вас поражает непривычный вид изображенной карты. Путь СССР — Европа — США вы привыкли видеть горизонтальным. И вдруг газетный лист перерезан картой по вертикали. Сан-Франциско не слева от Москвы через Атлантический океан и не справа — через Тихий. Сан-Франциско расположен высоко по вертикали над Москвой, и их соединяет жирная черная линия, стрелкой ползущая через Арктику вверх. Это след небывалого исторического полета героев СССР Чкалова, Байдукова и Белякова. За несколько недель до этого нас поразил подобный же след. Но там черта останавливалась на полюсе, фиксируя осуществленную мечту завоевателя Северного полюса, Героя Советского Союза Водопьянова.

Обычный вид горизонтальной карты полета сменился вертикальной картой перелета.

{368} Вы мысленно связываете горизонталь и вертикаль как акт подъема с горизонтали в вертикаль: поднялась, встала.

«Вздыбилась» карта — первое, что образно сопутствует этому движению. Но «вздыбленность» — состояние временное: ассоциация не верна! Вы ее углубляете по линии ее же признака: стояла на четырех ногах (горизонталь), встала на две ноги (вертикаль).

Если таков мимолетный процесс внутри темперамента единичной лошади, то четвероногое как обобщение, к которому принадлежит эта лошадь, как вид в целом проделало то же самое. И на постоянный срок.

Вопреки Канту, который доказывал, что именно четвероногое состояние есть нормальное положение для человека, животное, подымаясь по эволюционной лестнице, разогнуло спину и стало на две ноги, в вертикальное положение. Картина филогенеза неизбежно будит онтогенетический образ. Менее страшными словами об этом говорит Гете: «… Если мир в общем даже и идет вперед (! — читатель. — С. Э.), то юности все-таки приходится начинать все сначала, и каждый индивидуум вновь переживает на себе эпохи мировой культуры…» («Разговоры с Эккерманом»[div], 17 января 1827). В этом месте пробегает загадка сфинкса о четвероногом младенце, двуногом взрослом. Треногий старик обходится, ибо картина первых двух в свою очередь уже служит образом для обозначения выхода какого-либо явления из возраста младенчества во взрослый возраст.

И вертикальная линия перелета СССР — США, вопреки своей направленности, подводит горизонтальную черту итога под целой эпохой младенчества авиации, и мировая авиация, вступая на [новый] путь своей истории (советский период), входит в него, «гордо подняв голову», впервые «распрямившись во весь рост», как гордо шествующий человек.

Но человека, противопоставленного животному, зверю, не может не задеть то, что волнует вас в эти дни с тех же страниц той же газеты — гибель Бильбао[dv], и только что засевший в далекие сферы обобщения образ ввергается в неразрывность с социальной действительностью дня, и вы дописываете: «… как гордо шествующий человек социализма, в отличие от животных, зверских — “горизонтальных!” — налетов фашистских бомбовозов и истребителей, уничтожающих беззащитные полчища женщин и детей».

Но вернемся еще раз к нашему примеру с баррикадой. Еще с одной стороны. Наш пример с баррикадой особенно полон и целостен. Он наиболее нагляден, ибо самим сюжетом его является борьба — конфликт. Отсюда и графическая наглядность композиционного росчерка контура баррикады, как бы сейсмографирующего перипетии борьбы. Отсюда же и наглядность перегруппировки взаимоотношений деталей улицы не только средствами) физического переноса, но и чисто композиционного — в данном случае целиком благодаря выбору угла зрения и точки съемки: вывеска не только физически сорвана с магазина (вывеска А) и брошена под ноги наступающим на баррикаду, но вывеска же (в данном случае вывеска В — крендель) точкой съемки так же, но только композиционно, брошена под ноги к низу, к подножию кадра. И чисто композиционным путем она тоже дает представление о том, что то, что было наверху, стало внизу, а то, что было внизу, вознеслось наверх, то есть «ощущение» переворота внутри сюжета содержания сцены, [возникающее] как результат восприятия чисто зрительного соразмещения элементов в композиции — строении формы.

В нашем случае, несмотря на то, что тема сцены есть конфликт — борьба, обе области его выражения — и изображение и образно обобщенное внутреннее содержание изображенного — между собой в конфликт не вступают. Каждая область своими средствами выражает ту же мысль: и изображение и графический {369} композиционный элемент (контурные движения), и перегруппировка деталей путем смещений их при помощи выбранной точки съемки («ощущение» переворота от перевернутости обычного вида соразмещения предметов в обычной обстановке) — все они работают в одном направлении.

Но совершенно так же часто эти области вступают в конфликт между собой, работая в противоположных направлениях. Это в тех случаях, когда видимое изображение — видимость явления — не отвечает, тому образно обобщенному подлинному внутреннему содержанию изображаемого, которое в нем видит автор. Это уже элемент относительный и диктуется отношением — позицией автора — относительно представляемого явления. В ней уже проступает произвольность — хотя она до известной степени и непроизвольна, будучи исторически обусловленной социальной принадлежностью автора.

Так или иначе, это уже вытекает из отношения, из трактовки автора, отражающих произвольное (относительно) преломление явления в его сознании или [в] прикладной тенденциозности в интересах класса, к которому он принадлежит или с которым он идет.

И только в том случае, если автор принадлежит к пролетарскому классу или выражает точку зрения этого класса на представляемое явление, трактовка эта будет не произвольным преломлением события, а подлинным раскрытием события или явления. Ибо только этот класс обладает непреложным оружием марксизма-ленинизма, способным срывать все и всяческие маски и в наглядности обнажать самую сущность явления сквозь любые его «видимости». Это будет так, как бы неожиданно или парадоксально подчас ни показалось оформление представляемого явления или события.

Это может касаться трактовки (концепции) вещи в целом. Например, [при трактовке] исторического события, где оформление, идущее по линии раскрытия внутреннего содержания (смысла, сущности) явления, может в своих результатах просто противопоставиться протокольной хронике, только фактически представляющей события.

В достижении внутренней правды результат этот может с виду показаться просто противоречащим видимым «физическим фактам» исторического события. Взять хотя бы историческую трактовку Парижской коммуны. Коммуна, во внешних фактах «раздавленная» сапогами версальцев, и Коммуна, одновременно являющаяся по историческому своему смыслу одной из самых блестящих побед на путях к диктатуре пролетариата.

И я вряд ли согрешу, предположив, что перед глазами сценариста и режиссера, вероятно, витал именно этот образ Коммуны — победительницы в своем поражении, вдохновляя их на то, чтобы в таком же смысле трактовкой «исказить» в кинофильме протокол судьбы броненосца «Князь Потемкин Таврический». Известна фактическая печальная судьба мятежного броненосца — трагическая его Констанца. И известен гигантский внутренний победный смысл этого — пусть и подавленного — восстания во флоте. И вот трактовкой — уже в самом обращении своем с историческим ходом события, оборванного в своей кульминации (проходом сквозь адмиральскую эскадру), а не законченного на своем фактическом конце (разоружение в Констанце) — достигает[ся] (помимо всех прочих средств разрешения) пафос этого события как великой победы. То есть раскрыто его внутреннее историческое осмысление.

Приведем еще другой подобный же пример, где уже внутри самой ситуации спор между фактической правдой и правдой образной, не совпадающими друг с другом, также решается в пользу образности ценой отступления от облика факта. Пример из того же фильма касается эмоциональной стороны по преимуществу {370} и относится к сцене перед тем, как матросы отказываются стрелять в своих товарищей, покрытых брезентом. При расстрелах на кораблях никто никогда и нигде не покрывал нигде никогда никого. Ни на «Потемкине», ни на других военных судах царского флота. Брезент действительно участвовал в расстрелах, но в разостланном виде — с тем расчетом, чтобы кровь расстрелянных не пачкала палубы… Придравшись к не совсем отчетливому описанию самой сцены у одного из очевидцев ее, я истолковал действия с брезентом по-своему: заставил покрыть предназначенных к расстрелу этим подобием савана. (Подготовка к этой ассоциации сделана еще предыдущим кадром, где свернутый брезент, похожий на завернутый труп, проносят экзекуторы-кондукторы.) Образная выразительность этого «савана», когда он отделяет осужденных матросов от товарищей, солнца и жизни вообще, оказалась настолько сильной, что целиком поглотила аудиторию, ни на минуту не усомнившуюся в правдоподобии именно такой техники расстрела, а не иной. Впрочем, и от посвященных в эти вопросы старых бывших царских матросов, а ныне славных краснофлотцев — мне также не приходилось выслушивать возражений: и для них образное воздействие оказалось более важным и решающим, нежели документально восстановленная, но безобразная фактическая обстановка этой процедуры.

И совершенно то же самое происходит и может происходить (и должно происходить!) во всех элементах картины до самого своего мельчайшего фрагмента — единичного кадра, где так же развиваются и имеют место эти же процессы. Здесь тоже и также имеют место (в тех случаях, когда это надо) совершенно такие же конфликты (столкновения) между изображением предмета или явления и его образным обобщением, имеющим целью раскрыть его подлинный внутренний смысл. И в единстве этого столкновения родится истинный смысл и облик события и явления уже не только в своем природном «бытии», но и во всей своей социальной осмысленности. Не следует, конечно, забывать, что сюда же входит и случай — например, вышеприведенная баррикада — когда противоречие между частным и обобщенным видом явления снято. Когда один, проступая сквозь другой, ведет линию к прямому, однонаправленному усилению. В этом случае напряженность противоречия останется только в области взаимодействия разных измерений, которыми выражена одна и та же мысль. Может быть, это можно было бы сравнить с напряжением внутри аккорда, в отличие [от] напряжения во взаимодействиях течения двух музыкальных тем?

Примеры на такие внутрикадровые трактовки наглядны и бесчисленны.

На первом месте здесь, конечно, бесчисленные образцы «унижений» и «возвеличиваний», «развенчиваний» и «вознесений» путем размещения точек съемки. Грубейшие образцы сводили это к съемке объекта «сверху» или «снизу», это была забавная точка зрения на точку съемки, имевшая некоторое хождение в годах двадцать шестом или седьмом.

Далее идут более изысканные композиции кадра, которые ставят себе задачи метафорического порядка. «Трактора выходят в поле, как танки в бой». «Утренний туман стелется, как траур, по бухте». (Ничего, что он белый, — здесь дело в ритме пластического рисунка. Да, кстати сказать, у китайцев, например, и сам траур-то выражается белым цветом!) «Колосья враждебно, как штыки, стоят навстречу вредителю, собирающемуся поджечь поле»[dvi].

И так далее и так далее во всех оттенках от слияний к соответствиям, от несоответствий к противоречиям, но, так или иначе, каждый раз в форме воплощая отношение к изображаемому.

Величайшим мастером такой трактовки через самый образ изложения, образ описания изображаемого (особенно по линии развенчивания) по «смежной» {371} области — в литературе — был Л. Толстой. Кажется, ни одна черта неискреннего или незаслуженного превознесения не избегла его саркастического срывания маски.

Будь то образ «Орленка» в молодости, портрет которого привозят Наполеону веред Бородинским боем («Война и мир»):

«… Это был яркими красками написанный Жераром[dvii] портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима…»

Или геройство и рисовка польских уланов перед Наполеоном, вброд переплывающих реку при переправе через Неман, вместо того чтобы пользоваться наведенными мостами:

«… Лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть, кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядом человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали…

… Человек сорок улан потонуло в реке… Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обмокнувшем со стекающими ручьями платье, они закричали: “виват!”, восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми…» («Война и мир»).

[…] Так или иначе, нигде не вдаваясь в умышленное искажение правдивости самого представляемого события, Толстой только отбором тех отдельных черт, которые он заставляет служить определяющим контуром [86] для изображенного события в целом, беспощадно добивается совершенно точного ощущения своего неодобрения к представленному факту, своей точки зрения на факт, ощущения смысла события с этой своей точки зрения. Как видим — метод совершенно одинаков.

Забегая вперед, скажем, метод совершенно одинаковый и с тем, что мы встретим на следующих этапах развития кино, когда мы сдвинемся с мертвой точки кинематографа единой точки [съемки].

Ведь уже сейчас ясно, что, не искажая, например, процесса коронации владетельного князька или ультрапатетической речи меньшевика, можно средствами монтажа заставить их кружиться вальсом, обнажая их сюжетную смехотворность. Совершенно так же работу машин можно представить соответствующим контекстом и монтажом как взволнованное сердцебиение матросского коллектива восставшего броненосца в Ожидании встречи с адмиральской эскадрой («Потемкин»).

И уже совсем убежавши вперед, приведем сюда еще и музыку, которая, играя под изображение, еще более совершенно, чем один монтаж, и с еще большей легкостью, перетрактует «на водевиль» первые две сцены и дополнит волнением третий эпизод.

Запомним эту связь: обобщенный контур[87] — монтаж — музыка. Нам {372} к этой тройке придется вернуться: она нам поможет в правильном понимании соотношений и роли отдельных элементов в звуковом кино.

Изложением последнего положения мы ввели в обиход кинематографа еще одно понятие противоречия, еще одно понятие конфликта.

Собственно, это понятие должно было возглавить тот столбик «конфликтов», который мы когда-то давно установили[dviii], классифицируя их, главным образом, по внешним признакам.

Изложенное здесь — конечно, наивысший образец конфликта, раскрывающий внутреннюю осмысленную в чувствах пластическую динамику кинокуска. Как таковая она глубже и еще более непосредственно — целиком и прямо — растет из ощущения не только содержания, но и до конца ответственного отношения к содержанию. Являясь деривативами этой же самой предпосылки, и остальные типы пластических конфликтов с ним неразрывно связаны, но по удаленности своей, по большей своей абстрактности они меньше ощутимы в такой же непосредственной и тесной связи, как изложенный случай напряженности между изображением и образом изображаемого. Когда же и им навязывается чрезмерная подчеркнутость тематического воплощения, то всегда имеет место риск перескочить в схематизм линейного или тонального символизма. Зло начинает ходить по экрану черной палитрой. Добро — белой[88].

[…] Вкратце вспомним перечисления конфликтов, которые мы давали в разных местах и статьях: линейный, объемный, пространственный конфликт планов, световой конфликт и т. д. были простейшими случаями. Более сложно звучали обозначения других видов, представлявших собой всяческие дисциплины кино, приведенные к единой «конфликтной терминологии». Делалось это не в порядке игры слов, а с целью приведения всех разношерстных специальных областей кинематографа к одному общему методу, возможности их соотносительно изучать, то есть с тем, чтобы пользовать набираемый опыт по изучению одной какой-либо отрасли в изучении других.

Тут определения конфликта звучали неожиданно, но уже в самом определении ощущался путь, по которому можно было идти и подойти к внутренней расшифровке эстетики этих областей.

Так говорилось об освещении как конфликтном столкновении световых потоков (то есть конуса света) с сопротивляющимся им предметом (проблема освещения).

Так говорилось о столкновении зрительного потока (то есть конуса взгляда сквозь объектив) с тем же самым предметом (проблема ракурса, связанная с наклоном предмета и аппарата друг к другу).

{373} И тяжеловесность этих формулировок искупалась уже хотя бы тем, что из одного такого определения уже было видно, что законы композиции таких отдаленных областей, как ракурс и освещение, и могут расти и могут быть выведены из каких-то одних и тех же предпосылок.

Там значилась и такая пара:

конфликт предмета с его видимостью и конфликт процесса протекания с собственной длительностью. При ближайшем своем рассмотрении они оказывались: искажающей ролью (и вообще пластической особенностью изображения) различных объективов в их передаче пространства и степени мягкости или жесткости их «письма» в передаче изображения

и убыстренным или замедленным способом засъемки, в отличие от нормального темпа фиксации явления.

Завершающим конфликтом выставлялся звукозрительный контрапункт, о котором говорилось больше в порядке теоретического предвидения его возможности.

Только пройдя через объединенную творческую практику кинематографистов, этот термин на сегодняшний день обладает уже совершенно конкретной предметностью.

К сожалению, в такой же мере в подавляющем количестве кинопроизведений эта область кинокультуры отсутствует вовсе.

Тем более важно развить этот вопрос в возможно большей полноте, чему и служит третий раздел нашего разбора о монтаже.

В большей же степени полноты это может быть сделано лишь на базе подробного разбора предшествующих стадий монтажа, что мы и делаем в обоих предшествующих ему разделах.

Что же касается самого понятия конфликта, то в настоящей работе мы ограничиваемся тем, что мы отмечаем его наличие, но нигде не входим в разбор внутренней его природы и самого явления конфликта и противоречий внутри формы как таковой. Разбору этого вопроса будет посвящено не менее кропотливое исследование по своей линии.

Здесь мы ограничиваемся описанием наличия конфликта, там же мы займемся разбором внутренних закономерностей динамики конфликта, законами его движения в противоречиях.

Главное же в том разборе вопроса будет — наглядно показать, что опыт и познание, культура и мастерство, сама природа и все многообразие видов и областей приложения конфликта черпаются из того единственного и решающего источника, который является этим же по отношению к той области формы — монтажу в самом обширном смысле слова, — на анализе коего мы его обнаружим и установим в конце данной работы.

Подобно тому как здесь вопрос идет по этапам: кадрик — кадр — монтаж — звукозрительный контрапункт, там исследование пройдет этапами: физическое движение (выразительное движение) — душевное движение (переживание) — движение сознания (образ и характер) — движение действия (драма). Все это в попытке установить, как каждое из них и все вместе воплощают отражение социального конфликта и движение в противоречиях действительности в целом[89] [dix].

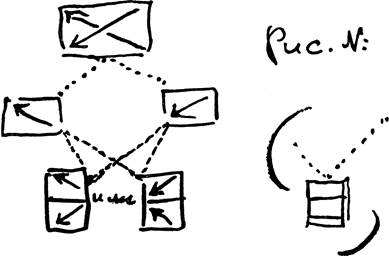

К перечню всех видов конфликта в статье «За кадром» (1929), где мы впервые сформулировали и органическую эволюционную связь между кадром и монтажом (монтаж как скачок — монтажный скачок! — из кадра в новое качество {374} межкадрового конфликта после внутрикадрового конфликта[90], монтажные куски как взорвавшаяся монтажная клетка), и в других работах на ту же тему мы неизменно прибавляли условие, что каждый данный конфликт может разорваться по линии каждого конфликтующего крыла в два (и более) рядом стоящих самостоятельных куска. Там это легко было увидеть и сообразить. Два перекрещивающихся, например, движения внутри кадра при возрастающей интенсивности очевидным образом распадались на два кадра, из которых каждый нес одно из этих двух движений ([см.] рис[унок] 10), и т. д.

Рис. 10

В чем же окажется взрыв интенсивности и перескок в новое качество по линии этого нового вида конфликта, который мы здесь зачислили в их ряд?

Единый кадр взорвется в цепь кадров. Но при подлинно композиционно правильном построении их последовательности пластическая непрерывность не только изображений, но и их образной композиции останется композиционно закономерной. С тем только новым достижением, что сама линия композиции контура[91] отдельного куска будет проходить или сквозным образом через целую серию кусков, оставаясь неизменной сквозь разные «сюжеты кусков», разве что позволяя себе играть на размерах и повторах, — случай наиболее примитивный (см. рис[унок] 11 — «Эскимос и юрты»). Или же будет устанавливать сквозь последовательность кусков свою игру видоизменений. В виде ли последовательно изменяющихся линий очертания основного композиционного контура от кадра к кадру. Либо в закономерном взаимоотношении планов глубины и первого плана, переменяющихся местами. Или распадом крупной {375} собранной формы в ряд мелких, повторяющих ее по контуру и движению; и возвращением этих малых форм в новую сборку аналогичной крупной формы, но уже нового сюжетного и смыслового напоминания. Из примеров анализа подобного порядка мне известен пока только один, мною же сделанный несколько лет тому назад над одним маленьким фрагментом из «Потемкина»[dx]. Он нагляден тем, что иллюстрирует основное положение одновременно по ряду областей: линейной, пространственных планов, [по] числу фигур в кадре, соотношений размеров и т. д. И все это на твердой базе того, как это служит образному воплощению движения смысла самой темы. […]

Рис. 11

Если таков путь непосредственного перехода прослеженной особенности пластической композиции кадра, то еще любопытнее взрыв ее в новое качество — не только как приложения метода, но еще и как принципа метода!

По этой линии ее продолжением будет на новом этапе кино, на этапе «монтажного» кино, не только это движение видоизменяющегося сквозного контура через цепь кусков, но еще гораздо большее:

линия, складывающаяся из отдельных точек, откуда последующими кадрами съемки будет смотреть кинокамера на снимаемое явление при выборе и наборе монтажных кусков, в которых оно предстанет.

То есть в линии той своеобразной мизансцены, которую сквозь явления делает киноаппарат, задерживаясь на тех или иных ее частях или деталях, в то же время то приближаясь к ним, то удаляясь от них (игра сменой размеров).

Ведь и этот путь может быть протокольно-информационным или бесстрастно рассказывающим, но и он же может быть трактовочным, но и он же может быть взволнованным, а отсюда по-своему не только ритмизованным, но и по-своему образный[92] в своем тенденциозном и умышленно продуманном пути обобщения того явления, которое он снимает!

{376} Но самый переход в область этого изложения незаметно для нас самих взорвал уже тему содержания этой главы в содержание следующей главы, как исторически эпоха кинематографа единой точки взорвалась в эпоху кинематографа многоточечной съемки. К этой эпохе мы и обратимся, начав с изложения тех предпосылок, которые легли в основу того, что вульгарно принято называть этапом «монтажного кинематографа».

[«Ермолова»]

… Речь идет о портрете Ермоловой кисти В. Серова.

Многие испытывали на себе совершенно особое чувство подъема и вдохновения, которое охватывает зрителя перед оригиналом этого портрета в Третьяковской галерее.

Портрет этот предельно скромен по краскам. Он почти сух по строгости позы. Он почти примитивен по распределению пятен и масс. Он лишен антуража и реквизита. Одна черная вертикальная фигура на сером фоне стены и зеркала, режущего фигуру по пояс и отражающего кусок противоположной стены и потолка пустого зала, внутри которого изображена актриса.

И вместе с тем от созерцания этого полотна вас охватывает нечто от того же ощущения, которое должна была вызывать со сцены личность великой актрисы.

Находились, конечно, злые языки, которые вообще отрицали в этом портрете что-либо примечательное.

Таков был, например, покойный И. А. Аксенов[dxi], который бурчал об этом портрете: «Ничего особенного. Всегда играла животом вперед. Так животом вперед и стоит на портрете Серова».

Но здесь, вероятно, сливалось странное «неприятие» самой актрисы (которую он не любил) с тем, как точно был воссоздан ее образ Серовым.

Я Ермолову на сцене не видел и знаю об ее игре лишь по описаниям и по очень подробным рассказам тех, кто ее видел. Но впечатление мое от Ермоловой «по данным» серовского портрета скорее отвечает такой же восторженности, с какой о ней пишет Станиславский:

«… Мария Николаевна Ермолова — это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения — это символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности. Ее данные были исключительны. У нее была гениальная чуткость, вдохновенный темперамент, большая нервность, неисчерпаемые душевные глубины… В каждой роли М. Н. Ермолова давала всегда особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у всех.

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Раздел I Монтаж в кинематографе единой точки съемки 3 страница | | | Раздел I Монтаж в кинематографе единой точки съемки 5 страница |