Читайте также:

|

Л. Мазель

Статья написана на основе доклада, прочитанного автором на юбилейной научной сессии Московской консерватории в октябре с. г.

Мне уже приходилось писать, что теория музыки отличается не меньшей разработанностью и разветвленностью, чем теория других видов искусства, но что разветвленность эта иногда оборачивается своей противоположной стороной - раздробленностью. Вытекающие отсюда слабости теоретического музыкознания, в частности некоторая его эмпиричность, сказываются также и на целостном (комплексном) анализе музыкальных произведений в самых разнообразных его проявлениях - от соответствующей учебной дисциплины до всевозможных разборов произведений в музыковедческих работах различных типов. Дальнейшее продвижение теоретического музыкознания вообще и методологии анализа музыки в особенности настоятельно требуют более осознанного и целенаправленного применения к изучению музыкальных произведений общих понятий и категорий искусства, общих принципов художественного воздействия.

Однако принципы эти в эстетике пока еще не сформулированы с достаточной определенностью. И когда не столь давно один профессор, критикуя доклад молодого музыковеда, предложил ему опираться в теоретических исследованиях на положения эстетики, тот возразил, что «нельзя опираться на то, что само шатается».

Чтобы выйти из этого «порочного круга», нужна активная работа в области эстетики также и тех ученых, которые сами владеют соответствующим конкретным материалом, то есть представителей теории различных видов искусства, в частности музыки.

В настоящей статье я и попытаюсь уточнить задачи целостного анализа музыки и развить дальше его метод на основе изучения некоторых общих свойств искусства и принципов художественного воздействия.

Понятия индивидуального своеобразия произведения, единства его содержания и формы и некоторые другие следует, на мой взгляд, трактовать более активно и остро, чем это обычно делается. Так, единство, о котором идет речь, да и все произведение в целом, было бы целесообразно рассматривать как своего рода работающий механизм (или «организм»), осуществляющий определенное действие, то есть дающий художественный эффект. Тогда индивидуальное своеобразие предстанет как главная пружина этого механизма.

Но так понимаемое своеобразие неотделимо от новизны (не в узкотехнологическом, а в самом широком значении слова), точнее - от новой ценности. Последняя же в свою очередь необходимо предполагает некоторое - пусть иногда очень скромное - открытие, то есть какое-то новое «узрение» (и воплощение) тех или иных сторон действительности, выразительных возможностей художественных средств. И подлинно художественное произведение - не только новаторское, пролагающее новые пути в искусстве, - непременно содержит такое открытие (здесь основа его своеобразия), подобно тому, как в любой научной статье выдвигается какое-либо новое положение (пусть частное), обращается внимание на новые факты или по-новому раскрывается смысл и взаимная связь уже известных положений и фактов. Впрочем, произведения искусства более естественно сопоставлять в этом отношении не с научными работами, а с достижениями техники - изобретениями и конструкциями, в которых практически реализована та или иная мысль, идея (тут уже начинает оправдываться сравнение произведения с работающим механизмом). Самолет доказывает самим фактом своего существования, что предметы, более тяжелые, чем воздух, могут летать. Но и каждый новый тип самолета, каждая новая конструкция, решая свои особые задачи, реализуя свойства или их сочетания, каких у прежних самолетов не было, воплощает тем самым идею возможности и достижимости данного комплекса свойств и в конечном счете демонстрирует действие соответствующих объективных закономерностей. Аналогичным образом художник творит такие обогащающие мир вещи, новые реальности, которые тоже самим фактом своего существования как явлений органичных убедительно утверждают вместе с новой красотой неотделимые от нее новые истины, например раскрывают ускользавшие прежде от внимания свойства предметов окружающего мира или новую правду чувств. Это относится не только к отдельным произведениям, но и к целым стилям. Однако решая общестилевые задачи своим особым способом, каждое произведение уже тем самым содержит и свое собственное открытие, образующее его жизненный нерв. В крупном же произведении таких открытий - более общих и более частных - бывает много, и они обычно составляют единый комплекс.

Разумеется, сфера искусства не исчерпывается художественным творчеством в полном и точном смысле слова. Существует, например, музыка прикладная (для танцев, гимнастики и т. д.), развлекательная, инструктивно-педагогическая; есть переложения, транскрипции (я сейчас совсем не касаюсь сложного вопроса об исполнительстве как особом и самостоятельном виде художественной деятельности). Точно так же разнообразны типы работ в области науки - хотя бы уже потому, что новые истины надо не только добывать, но и распространять, популяризировать. Существенно при этом, что удачное популярное изложение иногда раскрывает какие-то новые грани самой истины. Но если, таким образом, и в науке собственно исследовательские, творческие труды не отделены непроходимой пропастью от работ иного рода, то не менее справедливо аналогичное положение по отношению к искусству, где внешняя материальная форма явления столь тесно слита с его внутренним содержанием.

И все же, отнюдь не сужая широкую область искусства, следует внутри нее отличать собственно художественное творчество от многочисленных примыкающих к нему и тесно с ним связанных форм, способных в разной степени содержать элементы такого творчества. Ясно, например, что гармонизация мелодии, модуляционная прелюдия или учебная фуга, выполненные в консерваторских классах, могут демонстрировать технику, фантазию, вкус учащегося и решать - в нормах тех или иных стилей - определенные художественно- технические задания, но, как правило, не ставят перед собой собственно творческих задач, и к ним, следовательно, неприменимо понятие художественного открытия.

Очень важно, что и в самых высоких образцах искусства имеются как бы разные слои или уровни. Есть, например, слой элементарных жизненных фактов и смыслов - естественный сюжет в литературе, верное изображение в живописи. В музыке этому приблизительно соответствует аналогичная естественная последовательность «музыкальных событий», возникающая в более крупном плане на основе сопоставления эпизодов различного жанрового и эмоционального характера, а в более мелком - на основе использования простейших жизненных связей соответствующих средств (например, связи восхождения мелодии с нарастанием напряжения), равно как исторически сложившихся интонаций и оборотов, несущих ту или иную выразительно-смысловую нагрузку и ставших - на правах элементов некоего «музыкального словаря» - общим достоянием музыкальной культуры. Далее, есть слой внутренних закономерностей и правил самой художественной (художественно-стилевой) системы и ее различных жанров, куда входят всевозможные композиционные нормы, например нормы поэтической метрики, рифмовки, строфики, а в музыке - правила соединения аккордов, голосоведения, построения периода, инструментовки и т. д. Очевидно, что самое полное техническое владение этими нормами еще не создает, даже в соединении с элементарной жизненной естественностью произведения, подлинной художественной ценности. И есть, наконец, высший слой - уровень собственно художественного воздействия, который подчиняет себе другие слои, все одухотворяет и всеми средствами решает - на основе общих принципов, еще подлежащих нашему рассмотрению, - творческую задачу данного произведения.

В музыкально-теоретических руководствах названные уровни не дифференцируются, причудливо смешиваются, причем явный акцент делается на втором из них, а третий (высший) затрагивается лишь эпизодически. Главная цель таких руководств - научить любого музыканта разбираться в строении музыкальных произведений, а композитора - писать грамотно, складно, логично. Но эти руководства не учат ставить и решать собственно художественные задачи, равно как и аналитически раскрывать такие задачи и их решения в музыкальных произведениях. Между тем именно здесь основа целостного анализа.

Разъяснить творческую идею произведения и ее воплощение, обнаружить художественные открытия, описать их, выявить их значение, оценить их - первая задача такого анализа. Ее решение нельзя подменить ни характеристикой эмоционального строя и логики развития произведения, ни демонстрацией реализованных в нем общих закономерностей музыкальной композиции, ни указаниями на его типичные стилевые свойства, на его родство с другими произведениями того же автора или того же жанра (и на отличия от них), на те или иные связи с традицией или отдельные новые черты. Все перечисленное необходимо, но оно только тогда займет свое естественное место в целостном анализе, поднимающемся над эмпирикой, когда будет связано с основной задачей.

Сказанное отнюдь не исключает разнообразия типов, назначений и даже конечных целей комплексного анализа, равно как и проявления в нем музыковедческой индивидуальности его автора. Она неизбежно даст о себе знать уже при решении первой, основной задачи. Ибо обнаружение и разъяснение художественного открытия не может быть достигнуто механическим применением каких-либо стандартных приемов, правил и т. д. Наоборот, в каждом отдельном случае необходимо, глубоко воспринимая произведение, учитывая общие закономерности искусства и применяя соответствующий метод, творчески найти к художественному явлению индивидуальный «ключ».

Для облегчения этих поисков замечу, что художественное, как и техническое, открытие почти всегда может быть представлено в виде некоторого совмещения в одном предмете существенных свойств, ранее встречавшихся только порознь (так, самолет совмещает свойство быть тяжелее воздуха со способностью летать; оригинальность мелодии массовой песни часто усматривают в новых интонационных «сплавах», то есть опять-таки совмещениях). И сила открытия измеряется не только плодотворностью совмещения, его ценностью, содержательным смыслом, но и его неожиданностью и трудностью. Чем дальше друг от друга совмещенные свойства, чем меньше угадывалась заранее сама возможность их сочетания и чем менее очевидными и более трудными были пути реализации этой возможности, тем выше, при прочих равных условиях, творческая сила открытия. В этом смысле истинно художественное произведение осуществляет, казалось бы, неосуществимое, совмещает, казалось бы, несовмесгимое.

Описывать подобные совмещения в произведении музыкальном следует не отрываясь от музыкальных же понятий и терминов, например связанных с жанровыми типами музыки или с выразительными возможностями ее отдельных элементов и средств. Но за этим всегда должен ощущаться (а также по возможности формулироваться) определенный образно-эмоциональный смысл, то или иное жизненное, человеческое (в самом широком значении) содержание. Последнее, однако, особенно когда речь идет о небольшой инструментальной пьесе, лишь редко может быть непосредственно связано с соответствующими общими социально-историческими условиями и порожденными ими идеями; чаще приходится сначала включать анализируемую пьесу в целый круг жанрово-стилистических явлений, определять ее место и значение в развитии самой музыкальной культуры и лишь через это связывать с более общими культурно-историческими и социальными условиями.

Поясню изложенное несколькими небольшими примерами, причем ради краткости буду ссылаться также на уже опубликованные мной анализы.

1. Комплекс открытий, сделанных в первой части Шестой симфонии Чайковского, проявляется и в области тематизма, и в области принципов развития. Мне уже приходилось подробно описывать, как это Allegro уникальным образом сочетает сонатно-симфонические и оперные принципы развития и формы и как такое совмещение позволяет передать эмоции и стоящее за ними более широкое жизненное содержание с небывалой силой, глубиной и остротой - объединяя симфоническую обобщенность с почти оперной конкретностью [См: Л. Мазель. Две заметки о взаимовлиянии оперных и симфонических принципов у Чайковского. «Советская музыка», № 9, 1958]. Точно так же я писал, что Чайковский создал новый, более напряженный тип лирической мелодики, сочетающий песенную широту с особой динамичностью развития и отражающий новый строй чувств людей его страны и эпохи. К этому типу относится, в частности, и побочная тема Шестой симфонии, а ее собственное индивидуальное открытие заключается в концентрации описанных свойств уже на протяжении восьмитакта, в пределах которого интенсивное развитие приводит даже к контрасту, не нарушающему, однако, единства и непрерывности закругленного мелодического целого [См.: Л. Мазель. О мелодии. М., Музгиз, 1952, стр. 252-268 и 210-214].

Наличие художественных открытий в вершинных достижениях творчества Чайковского, конечно, не вызывает сомнений, и вопрос заключается лишь в формулировке и анализе главнейших из них. Ясна также и социально-историческая обусловленность его великих творений. Но что можно сказать о его скромных и непритязательных пьесах вроде, например, «Осенней песни» из «Времен года»? Какова общественная обусловленность таких пьес? Где тут открытие? Разве грустные чувства, навеваемые осенней природой, не получали и раньше своего воплощения в музыке? И есть ли здесь в самих средствах что-либо существенно новое?

Да, есть: типично гомофонная мелодия в духе русской городской вокальной лирики лежит в основе технически несложной фортепианной пьесы, содержащей полифоническое развитие (контрастно-подголосочное и имитационное), а это позволяет воплотить новые грани и оттенки элегического настроения, углубить привычную бытовую лирику и передаваемые ею эмоции. Правда, подобные черты - в иной степени, иных пропорциях или в иных сочетаниях - свойственны и ряду других фортепианных пьес Чайковского, но каждая из них решает общую жанрово-стилистическую задачу по-своему (например, для «Осенней песни» существен, в частности, акцент на романсности, без заметных уклонов к чистой песенности и инструментализму).

Такие пьесы были призваны составлять очень доступный и вместе с тем серьезный отечественный репертуар для домашнего музицирования, развивать вкус широкого круга любителей музыки. В конечном счете эти пьесы порождены демократическими устремлениями в русском обществе 60-70-х годов прошлого века, хотя по выражаемым в них думам и чувствам, разумеется, не содержат каких-либо призывов к борьбе за демократические преобразования. Общественная обусловленность и значение такого рода произведений обнаруживаются, как видим, довольно легко, но не могут быть выведены непосредственно из их программных заголовков, общего эмоционального строя или интонационной сферы.

При разборе других примеров я уже не буду касаться этого вопроса.

2. Вершинные достижения классика современной русской музыки Д. Шостаковича тоже уже освещались. Одно из них - качественно новое - воплощение в инструментальной музыке резко отрицательных явлений, образов зла, которые гневно обличаются и которым противопоставляется положительное начало - образы нетленной красоты. Это приводит к целому комплексу художественных открытий в строении симфонического цикла и его частей, причем в каждом произведении эти открытия совершаются заново и оказываются «совсем другими».

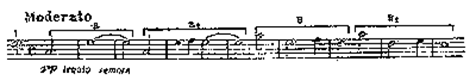

Хочется, однако, и здесь остановиться на открытии более частном. Во многих своих фугах Шостакович создал сравнительно протяженные темы с чертами народной песенности. Совместить эти черты со специфическими особенностями темы фуги нелегко. Песенная мелодия обычно отличается единой и более или менее равномерно разлитой выразительностью на всем своем протяжении, тогда как типичная тема фуги, особенно если она не очень коротка, содержит более острое, индивидуализированное начальное ядро, а затем так называемое развертывание более общего, менее индивидуализированного, иногда нисходяще секвентного характера. Шостакович же в темах, о которых идет речь, добивается напевности обеих частей и, сохраняя различие их функций, несколько сглаживает различие их выразительности. Но осуществляется это всякий раз посредством особого, специально для данного случая найденного приема. Так, в восьмитактной теме фуги до мажор из соч. 87 налицо типичная структура куплета народной песни - «пара периодичностей» (aa1 bb1) с характерным для народной песни соотношением частей:

При этом первая периодичность выполняет одновременно функцию начального ядра, содержит несколько более острые, импульсивные моменты (восходящие скачки, ритмическое дробление первой половины такта), а ответная - функцию развертывания с элементом нисходящего секвенцирования (подобно этому, и вся пьеса совмещает типичную форму фуги с чертами народной куплетно-вариационной формы) [Подробнее об этом см. в моей статье «О фуге до мажор Шостаковича». Сб. «Черты стиля Д. Шостаковича». М., «Советский композитор», 1962.].

В теме же фуги из квинтета аналогичная жанрово-стилистическая задача решена иначе:

Здесь мотивы ядра (а) и секвентного развертывания (b) очень несходны (четверти и восьмые, восходящие импульсы и «опевания» звука), но и те и другие - напевны, а, кроме того, различие двух частей темы смягчено введением мотива первой части во вторую: секвентное развертывание временно прерывается после трех звеньев, уступая место развитию начального восходящего импульса, и завершается лишь в конце темы.

3. Обратимся теперь к пьесе Листа «Утешение» № 3. В светлой мажорной кантилене, типичной также, например, и для ноктюрнов Листа, обращают на себя внимание особые «завитки» в конце фраз:

Они представляют собой лишь несколько усложненный вариант легких фиоритурных окончаний, характерных для итальянской оперной мелодики и нередко претворяемых в листовских кантиленах. Вот более простой пример такого рода из ноктюрна «Грезы любви» № 1:

Во втором куплете «Утешения» фиоритурная природа этих мотивов раскрывается с еще большей полнотой:

И вдруг тот же рисунок, только замедленный, и те же интонации пентатонного мажора оборачиваются другой стороной. Возникает мотив спокойно покачивающийся, баюкающий, увещевающий - колыбельный с оттенком пасторальности:

Он играет здесь роль собственно «мотива утешения». Вскоре он повторяется в ля мажоре, освежаясь в своей краске, а перед самым концом коды впервые звучит в главной тональности. В этой коде, сжато утверждающей основную идею произведения, сопоставляются и сближаются «мотив развитой фиоритуры» (пример 5) и выросший из него «мотив утешения» (пример 6). Тут окончательно выявляется их внутреннее единство.

В сближении двух различных по жанровым корням и по вызываемым выразительным ассоциациям мотивов, в обнаружении и реальном воплощении их родства и заключается то скромное художественное открытие, которое осуществляется в рассматриваемой пьесе. Вокального типа фиоритура, сравнительно удаленная от речевых истоков и представляющая по своему жанровому генезису одно из выражений искусства как мастерства (в смысле виртуозности), превращается посредством, казалось бы, незначительного изменения в безыскусный колыбельный и близкий речевым интонациям мотив утешения. «Утешение - в искусстве». Таково одно из возможных символических истолкований (а подобного рода символика не чужда Листу) идеи этого отнюдь не программного произведения.

Для его более полного анализа нужно, конечно, добавить многое: например, раскрыть внутреннюю логику музыкального развития шаг за шагом, упомянуть о типично листовских чертах кантилены, фактуры сопровождения (и вообще фортепианного стиля), гармонии, тонального плана, о свободном и оригинальном претворении в инструментальной пьесе вокальной куплетной формы, равно как и о ряде моментов, о которых речь еще впереди. Но сколь бы подробным ни был анализ, он не поднимется до целостного, если в нем не будет сделан должный акцент на том, о чем здесь было сказано.

4. Последний пример этой группы - прелюдия ля мажор Шопена. Вслушиваясь в ее музыку, мы ощущаем светлый и ясный характер пьесы, спокойное изящество танцевальных движений (в ритме мазурки), лирические интонации. Но за всем этим чувствуется и нечто более значительное, глубокое, сокровенное. То особенное, в чем заключается здесь самое существо образа, определяется совмещением лирически смягченной танцевальности со свойствами музыки совершенно иного типа, иного жанрового корня. Размеренные и спокойные повторения аккордов, завершающие каждый двутакт, свидетельствуют о соприкосновениях с собственно аккордовым складом, который по своему генезису и вызываемым образным ассоциациям весьма отличается от гомофонной танцевальности. Гомофонная фактура, резко разделяющая ткань произведения на мелодию и аккомпанемент, возникла в сфере бытового музицирования. Она воспринималась как очень «земная» и могла даже противопоставляться аккордовому складу как чему-то более возвышенному, идущему в конечном счете от хорала. В прелюдии Шопена нет, конечно, непосредственной образной связи с хоралом, но черты размеренного аккордового склада, восходящие к одной из разновидностей старинного «прелюдирования», вносят в пьесу существенный оттенок выразительности, придают прозрачной и легкой миниатюре особую поэтическую одухотворенность вместе с большей объемностью, перспективой, художественной весомостью.

Как же достигнуто совмещение свойств столь далеких жанров? Ведь тут нет, например, их контрапунктического соединения в разных слоях фактуры. Это не соединение, а именно совмещение. На чем зиждется сама его возможность? Где у двух жанров то общее, что было тонко уловлено композитором и положено в основу совмещения?

Ответ кажется очень простым, но только после того, как он творчески реализован Шопеном: типичный гомофонно-танцевальный аккомпанемент содержит на слабых долях такта повторяющиеся «аккорды без баса» (бас берется на сильной доле), которые и превращены здесь в элементы собственно аккордового склада. Для этой волшебной метаморфозы оказалось достаточным дать в мелодии на слабых долях такта повторение звука, слить повторяемые звуки мелодии с аккордами сопровождения в единый комплекс и продлить его действие на следующий такт. Реализующая описанное совмещение мело-ритмо-фактурная формула - главная находка пьесы, основа ее своеобразия.

Разумеется, основа эта должна быть развита. И здесь Шопен делает еще одно открытие. Повторяющаяся двутактная формула начинается затактом и танцевальной пунктированной фигурой на сильной доле (при танцевальном же басе), а затем возвышает простейшие «аккорды танцевального сопровождения» до самостоятельного элемента другой образно-выразительной природы и, следовательно, несколько переключает внимание на восприятие самих гармоний. Развить такую основу значит воспроизвести в объеме всей пьесы это движение к усилению черт аккордового склада и роли гармонии. Трудность заключается в том, что ритмо-фактурная формула задумана - в связи с прелюдийным жанром миниатюры - как неизменная, да и в мелодии повторность заключительных звуков внутри каждого двутакта тоже, как мы убедились, предопределена самим смыслом задания. Однако как раз это последнее ограничение Шопен использовал для гениально простого решения проблемы. Ведь троекратные повторения какой-либо одной гармонии, завершающие каждый из пяти начальных двутактов, далеко не столь полно выражают сущность аккордового склада, как последовательность различных гармоний при плавном голосоведении и сохранении одного и того же тона в мелодии. Но именно такая последовательность и появляется в кульминационный момент прелюдии.

Я не касаюсь сейчас особой впечатляющей силы кульминационной гармонии и обстоятельств, способствующих ее воздействию. Важно лишь подчеркнуть, что уже сами выразительные смены гармоний в четных тактах (а такая смена дана не только вкульминационном двенадцатом такте, но затем и в четырнадцатом) усиливают в данных условиях черты аккордового склада, концентрируют на гармонии внимание слушателя и тем самым очень свежо, неожиданно и в то же время органично воспроизводят в масштабе целого то движение к поэтизации и возвышению танцевальности, которое заложено в исходной двухтактной фигуре пьесы. И снова хочется повторить, что для целостного анализа прелюдии надо было бы добавить еще немало, но что все это необходимо связать с основными очерченными здесь художественными открытиями миниатюры, определяющими ее своеобразие и смысл.

Разобранные примеры, к которым я еще буду возвращаться, подводят к новому кругу проблем. Открытие должно быть не только интересным, содержательным. Оно еще должно быть так оснащено и развито, так воплощено в средствах, в материальной структуре целого, чтобы дойти до воспринимающего, реально произвести на него соответствующее художественное впечатление, а не оказаться преимущественно умозрительным. Здесь и возникает вопрос об общих принципах, методах и условиях художественного воздействия. Некоторым из них были посвящены мои предыдущие работы [См.: Л. Мазель. О двух важных принципах художественного воздействия. «Советская музыка» № 3, 1964. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного воздействия музыки. Сб. «Интонация и образ». М., «Музыка», 1965]. Сжато напомню, а затем разовью и продолжу изложенное в них.

Искусство, адресуясь широким массам людей, в то же время обращается к человеческой личности во всей ее полноте, воздействует на различные - слои и «этажи» психики - на эмоции и на интеллект, на глубины подсознания и вершины сознания. С этим связаны неоднородность и многослойность - системы средств любого искусства. Отсюда же вытекает и один из важнейших художественных принципов - принцип множественного и концентрированного воздействия (или принцип комплексного действия). Он гласит, что существенный художественный результат, важный выразительный эффект - обычно достигается в произведении с помощью не какого-либо одного средства, а нескольких средств (часто даже - всех возможных в данных условиях), направленных к той же цели. Принцип этот проявляется в самых различных аспектах и масштабах, на самых различных «уровнях», начиная с простого повтора или воспроизведения в форме целого структурно-выразительного комплекса, представленного в его небольших частях (примеры мы видели в прелюдии Шопена и в фуге до мажор Шостаковича), и кончая сложнейшими сочетаниями средств. Речь идет об активном, всемерном внушении слушателю (зрителю, читателю) содержания произведения, его идеи, эмоциональной выразительности, причем о внушении не навязчивом, а скорее подспудном, ибо разные средства лежат - вследствие многослойности всей их системы - как бы в разных плоскостях восприятия. От степени выраженности принципа во многом зависит впечатляющая сила художественного образа, надежность и безотказность его воздействия, его доступность для широкого круга современников и для будущих поколений. Но с этим же принципом связана и одна из причин весьма различного восприятия произведения людьми с неодинаковой подготовкой и с несходным индивидуальным опытом, а также того факта, что даже один и тот же человек способен при многократном восприятии произведения открывать в нем все новые и новые красоты.

Естественно, однако, что множественность воздействия не может быть неограниченной: это привело бы к применению слишком большого числа средств и к перегрузке восприятия. Следовательно, необходим такой противовес, симметрично дополняющий описанный принцип, который выражал бы требование общей экономии средств, художественной простоты. Этим противовесом является принцип совмещения функций (или пересечения функций), имеющий также и большое самостоятельное значение. Он заключается в том, что важные художественные средства, ответственные композиционные «решения» обычно служат достижению не какого-либо одного эффекта, а одновременно нескольких, то есть несут несколько функций (например, одну более общую, другую более «местную», одну выразительную, другую формообразовательную, две различные выразительные и т. д.). Этот принцип в основе своей тоже содержателен, но означает не оснащенность каждого выразительного эффекта разнообразными средствами, а, наоборот, насыщенность самих средств смысловыми функциями и связями. В целом совмещение служит повышению «коэффициента полезного действия» разного рода композиционных решений, всевозможных средств и деталей произведения. Конкретные проявления обоих принципов исторически складываются, обновляются, развиваются. В этой области существуют как стандартные типы, так и индивидуальные творческие находки.

Совмещение функций имеет и некоторые особые аспекты, не упоминавшиеся мной в прежних работах. Ведь разные слои и уровни произведения, о которых говорилось выше, разумеется, так или иначе совмещены и выделяются только теоретически. Поэтому те же самые средства, которые необходимы с точки зрения элементарной жизненной естественности произведения и общих законов композиции, раскрывают также идею именно данного произведения, решают его индивидуальную художественную задачу, причем здесь имеет место совмещение разных функций, а не обычная «конкретизация общего». Например, учащение смен гармонии нередко применяется в кульминационных зонах периодов как обычное средство нарастания. Но в ля-мажорной прелюдии Шопена это учащение, независимо от конкретных гармоний, решает, как мы видели, еще и совсем иную и притом существенно важную для данной пьесы задачу: более полное выявление черт аккордового склада. И чем дальше находится собственно художественная задача от элементарных смысловых и композиционных функций тех средств, которые ее решают (то есть опять-таки чем дальше друг от друга совмещаемые свойства), тем, при прочих равных условиях, выше художественный эффект совмещения. О другом важном аспекте данной проблемы речь в этой статье уже была: говорилось, что сами художественные открытия обычно могут быть сформулированы в терминах совмещения свойств, а следовательно, и совмещения функций тех или иных элементов - в одновременности или «на расстоянии» (в разобранном примере из Листа интонации пентатонного мажора обнаруживают свои различные возможности, то есть несут различные выразительные функции, «на расстоянии», тогда как в прелюдии Шопена налицо разного рода совмещения в одновременности). И наконец, третий из особых аспектов определяется тем, что одно и то же средство способно не только обслуживать различные стороны содержания и формы произведения, но и быть вместе с тем проявлением разных общих принципов художественного воздействия (примеры - ниже).

Совместное действие обоих принципов - множественности воздействия и совмещения функций - способствует весьма существенным сторонам художественного эффекта: ощущению органичности, целесообразности, впечатлению, что сказано много, ярко, сильно при сравнительно малой затрате средств, что достигнут большой выразительный результат ценой, казалось бы, незначительных усилий.

Однако как ни важны эти принципы, они могут быть полноценно реализованы только при условии их тесной связи с некоторыми другими принципами, не менее важными для художественного восприятия, для убедительного отражения явлений действительности в искусстве. Их мне еще не приходилось освещать в печати, поэтому я остановлюсь на них несколько подробнее. Речь идет прежде всего об использовании инерции восприятия и ее нарушениях. Это имеет особенно большое значение для временных искусств, в частности для музыки.

По ходу восприятия произведения возникает осознанное или неосознанное ожидание тех или иных естественных продолжений. Если бы эти ожидания никогда не оправдывались (или даже не возникали), произведение не могло бы быть воспринято, осталось бы непонятным. Наоборот, если бы они всегда оправдывались, то есть если бы угадать продолжение было слишком легко, - произведение оказалось бы скучным, вялым, инертным (еще Шуман иронизировал по поводу пьес, в которых «едва мелодия началась, уже знаешь, как она кончится»). Владеть вниманием воспринимающего, держать его интерес в напряжении - значит не только рассказывать ему о чем-то достойном этого интереса по своему содержанию, но и соблюдать в самом построении рассказа соответствующие (и разные в разных условиях) пропорции между удовлетворением ожиданий (то есть следованием инерции восприятия) и их оправданным обманом (то есть нарушением инерции восприятия), активизирующим внимание и повышающим интерес [В советском музыкознании часто упоминается короткая статья Б. Асафьева «О направленности формы у Чайковского» (сб. «Советская музыка» № 3, 1945), в которой ставится вопрос о «направленности формы на слушателя» в смысле умения композитора захватывать и поддерживать внимание воспринимающего. Однако ни в этой статье, ни в комментариях к ней других авторов, справедливо утверждавших, что не один только Чайковский владел соответственным секретом, не раскрыта сама техника - «направленности формы на слушателя». Я думаю, что описываемое здесь умение использовать инерцию восприятия и своевременно (а также, конечно, в меру) нарушать ее представляет собой один из существеннейших элементов этой техники. ].

Принципы эти имеют, естественно, и свою собственно содержательную сторону: отражаемые явления действительности (в музыке, например, эмоции) должны узнаваться (опора на сложившуюся инерцию восприятия), но в то же время представать освеженными, обогащенными (нарушение инерции и инертности).

Примечательно, что нарушение инерции, как правило, лишь отчасти получает свое оправдание немедленно: обычно нарушение компенсируется и в дальнейшем, то есть ожидавшееся, но не наступившее событие все же впоследствии в том или ином виде наступает, часто опять-таки неожиданно. Долгожданное, оно оказывается узнаваемым и желанным даже при его сильной трансформации или замене чем-либо родственным. Таким образом, «долги» по отношению к инерции восприятия раньше или позже возвращаются, иногда ценой новых «займов», причем, однако, к моменту завершения произведения «концы с концами» должны быть «сведены». Эта игра с восприятием, повышающая напряжение и интерес развития посредством разного рода оттяжек и обманов, выступает в некоторых случаях в обнаженной, открытой для самого воспринимающего форме (например, во многих скерцо, комедиях, детективных романах), но подспудно присутствует в произведениях любого жанра. Раскрытие соответствующей техники, равно как и техники применения принципов, описанных выше, - одна из важных сторон эстетического анализа произведения.

Вернемся к напевной и размеренной теме фуги из квинтета Шостаковича (см. пример № 2). После начальных восходящих мотивов (a, a1), заканчивающихся звуками ля и си бемоль, слушатель в некоторой степени ожидает - в качестве наиболее элементарного возможного продолжения - аналогичный третий мотив, устремленный к дo. Композитор нарушает, однако, эту простейшую инерцию, опираясь на традицию (и, следовательно, на инерцию) более высокого порядка: за ядром темы следует уже упомянутое секвентное развертывание, из новых мотивов (b - «мотивы опевания»). После третьего из них, отстоящего на секунду вниз от первого, ожидается четвертый, находящийся в более или менее аналогичном отношении ко второму. Здесь-то и происходит главное нарушение инерции, а вместе с тем удовлетворяется первоначальное ожидание (совмещение функций на уровне разных принципов художественного воздействия!): появляется не четвертый мотив развертывания, а восходящее движение к до (a2). Это момент наибольшего внутреннего напряжения в сдержанной теме-мелодии. Слушатель продолжает, конечно, неосознанно ожидать четвертое проведение «мотива опевания», и в конце темы оно дается. Кадансовый оборот с переходом фа в соль тут очень естествен как обобщение натурального минора темы. Однако оборот этот оформлен как ожидаемый мотив b (снова совмещение функций!), что, конечно, увеличивает завершающую силу каданса (а в этом уже проявляется множественное и концентрированное воздействие).

Я показал механизм двукратного нарушения и последующей компенсации инерции восприятия на очень небольшом и простом примере. Но принципы эти проявляются, как и другие, в самых различных масштабах, на самых различных уровнях - в сфере, как жанровой и мотивно-тематической, так и тонально-гармонической, темброво-регистровой и т. д. [Насколько, однако, несхожими могут быть такие исторически сложившиеся инерции восприятия в разных художественных культурах, показывает следующий забавный случай из области театра. Один американский критик выразил недовольство шедшей в США современной пьесой, которая начинается картиной, где в уютной комнате возле горящего камина сидит старушка и читает книгу. По мнению критика, слишком уж ясно продолжение: всякий, мол, поймет, что старушку бросят в огонь. Под «всяким» здесь, конечно, имеется в виду американский зритель, воспитанный на определенного рода пьесах: нашему зрителю такое продолжение едва ли пришло бы в голову.]

Вот пример из области тональных отношений. В увертюре к «Руслану» Глинки связующая партия экспозиции готовит обычную доминантовую тональность (л я мажор) побочной партии (дается даже предыкт с педалью на звуке ми), но затем инерция нарушается, и побочная партия проходит в очень свежей тональности III низкой ступени (фа мажор). Это дает большой колористический эффект, а вместе с тем слушатель как бы продолжает помнить - в глубине подсознания - о резко нарушенном «обещании» доминантовой тональности и «ждет», что оно когда-нибудь будет выполнено. Поэтому так естественно звучит доминантовая тональность побочной партии в репризе увертюры: нетрадиционная (и даже «противопоказанная» репризе), она здесь лучше разрешает определенного рода напряжение и «сводит концы с концами», чем это могла бы сделать главная тональность, которая еще успеет утвердиться в коде. Другие объяснения столь необычной идеи побочной партии репризы доминантной тональности представляются мне неудовлетворительными. Натянуто, в частности, содержащееся в известной работе Лароша сравнение роли этой тональности с окончанием многих народных напевов на квинтовом тоне лада. Соображения, связанные с регистром темы (ее проведение в высоком регистре виолончелей), тоже не достигают цели, ибо, например, изложение тоном ниже (в субдоминантовой тональности соль мажор) или полутоном выше - в тональности VI низкой ступени (си бемоль мажор) - дало бы в смысле регистра тот же эффект, но не нарушило бы традицию: субдоминантовый уклон в репризах вполне обычен, равно как и проведение побочной партии квартой выше, чем в экспозиции (фа - си бемоль; ср. с тональным планом быстрой - ре-мажорной - части «Испанской рапсодии» Листа). Таким образом, только инерциальные закономерности «обмана и выполнения ожиданий» объясняют и оправдывают здесь резкое нарушение традиции.

Более или менее аналогичный случай - в «Ромео и Джульетте» Чайковского, где в экспозиции готовится обычный параллельный мажор побочной партии, однако тема любви неожиданно вступает в другой тональности, а зато в репризе появляется в нетрадиционном, но «обещанном» параллельном мажоре.

Виды инерциальных закономерностей и их нарушений бесконечно разнообразны, и здесь невозможно описать даже важнейшие из них. Скажу лишь - схематически - о различии двух наиболее общих типов, правда тесно переплетающихся между собой. Существуют инерции восприятия, которые порождаются в основном самим процессом развития данного произведения и лишь в конечном счете опираются на более общие закономерности тех или иных художественных стилей. Например, если началось третье звено секвенции, возникает элементарное ожидание, что оно будет продолжаться аналогично первым двум. Такова же инерция установившегося метра или регулярных смен гармонии, например, через каждые два такта (на нарушении этой последней инерции в некоторой мере основано особое воздействие кульминационной гармонии в ля-мажорной прелюдии Шопена). Но есть такие инерциальные закономерности, которые сложились исторически в общественном художественном (в частности, музыкальном) сознании и действуют более независимо от особенностей контекста отдельного произведения. Таково ожидание разрешения острой ладогармонической неустойчивости (например, тяготение доминантсептаккорда обычно ясно ощущается, даже если произведение начинается этой гармонией).

Одним из условий той нестандартности, без которой нет подлинно художественного произведения, является, как уже сказано, нарушение каких-либо инерциальных закономерностей, но при этом вовсе не обязательно исторически сложившихся: возможно ограничиться нарушением инерции, создаваемых в самом произведении. Новаторство же в области средств искусства часто связано с тем или иным нарушением (иногда резким и очевидным, иногда незаметным) инерции второго типа. Иначе говоря, если в одном случае нарушение инерции способно дать активный импульс развитию только внутри отдельного произведения, то в другом оно может воздействовать и на историческое развитие художественных средств.

Я описал две пары уравновешивающих друг друга принципов (множественность и совмещение, опора на инерцию и ее нарушение). Есть еще ряд принципов, имеющих большое и самостоятельное значение. Их можно описывать по отдельности, но можно рассматривать и как особые, специальные проявления уже названных принципов - при очень широкой трактовке последних. С другой же стороны, наоборот, их целесообразно объединить в некоторую третью пару настолько общего типа, что ранее описанные принципы в известных отношениях предстанут как ее частные выражения.

Следование инерции - естественно; ее нарушения - неожиданны, но, поскольку они оправданы, они тоже естественны. Однако неожиданность способна сгущаться до парадоксальной противоречивости, а естественность - до ощущения «единственно возможного». Это и есть третья пара принципов в ее наиболее общей и несколько условной формулировке.

Элемент парадоксальной противоречивости лежит в самой природе искусства. Оно полно чудес: познает действительность через вымысел, дает обобщение в форме единичного, неповторимо индивидуального явления. И это распространяется на самые различные аспекты. Одно из проявлений парадоксальной противоречивости я называю принципом наибольшего сопротивления. Например, эпизоды мертвенной застылости часто строятся в музыке не на статичном тоническом трезвучии, а наоборот, на гармониях диссонирующих, но лишенных благодаря особому контексту своих тяготений. В результате слушателю передается ощущение, как бы равносильное представлению, что раз даже эти гармонии никуда не тяготеют, значит действительно все мертво. Таким образом преодолевается сопротивление материала и возникает парадоксальное сочетание диссонантности и отсутствия тяготений, то есть совмещение противоположных свойств.

Некоторые проявления принципа наибольшего сопротивления можно обнаружить и в разобранных выше примерах. Так, в пьесе Листа спокойный и нежный «мотив утешения», казалось бы, легче всего было бы построить на материале спокойной же начальной кантилены, содержащей сравнительно долгие звуки и восьмые (первые три такта примера 3). Но Лист строит его, наоборот, на интонациях «завитка», идущего шестнадцатыми, и добивается этим большего эффекта, который, однако, как только он достигнут, кажется и свежим, и вполне естественным.

Если перенести принцип наибольшего сопротивления из сферы выбора материала в область развития, он предстанет как движение к цели под видом удаления от нее. В той же пьесе Листа «фиоритурный завиток» сперва развивает и усиливает свои собственно фиоритурные свойства (пример 5) и лишь затем трансформируется в совсем ином направлении (пример 6).

Прообразы всего этого имеются, конечно, в простейших явлениях действительности. Удар будет сильнее при более широком размахе, но направление размаха противоположно цели удара. В подобных привычных ситуациях элемент парадоксальности полностью оттесняется ощущением естественности. В искусстве же сказываются оба эффекта этого принципа размаха (вспомогательного контраста) или принципа предварительного отведения развития в сторону, противоположную той, где лежит его истинная цель. Подобно тому как выразительность мелодической вершины выигрывает, если мелодия предварительно уходит в более низкий регистр и преодолевает затем больший диапазон, так и общий художественный эффект усиливается, если сначала более активно развивается не тот элемент, которому впоследствии предстоит победить или выйти на первый план. Например, кульминационная зона разобранной прелюдии Шопена (такты 11-12) начинается активизацией мелодии (скачок к вершине) - активизацией, усиливающей здесь танцевальный элемент, а не черты аккордово-гармонического склада. И только после этого (в двенадцатом такте) наступает перелом, впечатляющий - в силу контраста - особенно ярко. Собственно, высшим проявлением описываемой пары принципов и является драматургическая кульминация и развязка, которая должна быть неожиданной до парадоксальности и в то же время вполне естественной, восприниматься как единственно возможная. При этом парадоксальность и естественность взаимодействуют, влияют друг на друга: сама парадоксальность кажется естественной, а естественность - парадоксальной. Излишне распространяться о том, что все это является концентрированным выражением аналогичной диалектики жизненных явлений и процессов.

Подведу некоторые итоги. В основе метода анализа художественных произведений должно лежать верное понимание природы искусства и его специфики. Нельзя сказать, что мы мало знаем об искусстве вообще и музыке в частности. Но нам известны, с одной стороны, положения очень общие - социальная обусловленность искусства, некоторые весьма общие черты художественного образа, претворение в искусстве явлений действительности в соответствии с позицией художника и внутренними закономерностями данного вида искусства, интонационная природа музыки и т. п., с другой же стороны – факты и закономерности сугубо конкретные: музыкально-исторический процесс, средства и формы музыки, ее внутренняя организация и всевозможные композиционно-технические нормы. Важнейший же «промежуточный» слой - специфические черты художественного эффекта и художественного произведения вообще, основные принципы художественного воздействия, общие закономерности соотношений между содержанием и средствами искусства (и все это в применении к музыке!) - пока почти не исследован. (Исторически развивающиеся выразительные возможности различных средств, то есть «музыкальный словарь» в его широком понимании, отчасти тоже входят в этот малоисследованный слой.)

Обусловленные этим проблемы восполняются преимущественно эмпирически. Изучая историю музыки, эволюцию музыкальных средств, форм, жанров, связывая их с выражением того или иного содержания, сравнивая различные родственные между собой явления, принимая во внимание разнообразные другие сведения, наконец, нередко фактически применяя какие-либо из описанных в этой статье общих принципов (обычно без их четкого осознания), музыковеды выработали некоторую практическую методику и технику комплексного анализа, дающую подчас интересные, ценные результаты. Однако во многих случаях эта методика все же не обеспечивает достаточной целенаправленности анализа. И прежде всего потому, что она не акцентирует одно из самых важных общих свойств художественного произведения: совместное действие принципа множественности и принципа совмещения делает произведение совершенно особым концентратом эмоциональной и интеллектуальной «энергии», активно устремленной к решению определенной творческой задачи. В этом смысле произведение истинного искусства, даже по своему тону самое спокойное и «холодное», всегда является чем-то острым и «горячим». И анализ должен соответствовать по своей концентрированности и целеустремленности природе искусства, природе художественного произведения.

Разумеется, описанные принципы художественного воздействия определяют не только силу и целеустремленность произведения, но и неотделимые от них его богатство и органичность, многообразие его внутренних связей и вызываемых им ассоциаций. Естественно, что этот концентрат, этот «магический кристалл» стоит того, чтобы для его лучшего понимания привлечь целый мир фактов и сопоставлений. И как раз анализ часто именно это и пытается делать, оставляя несколько в тени самый стержень произведения. А между тем богатство и многообразие засверкают много ярче, если будет предельно ясен их основной смысл, основная направленность. С другой стороны, очевидно, что приведенные в этой статье примеры представляют собой лишь краткие и схематичные указания только на «стержень», на главные открытия, а не на все богатство, полноту и убедительность их воплощения. Цель этих примеров - подчеркнуть лишь то, чего недостает большинству анализов.

Нередко анализ всесторонне выясняет происхождение произведения, его социальные и культурно-исторические корни, его многочисленные связи с традицией, даже самый процесс его создания. Но произведение не только как-то произошло, произведено, оно и само что-то производит - дает художественный эффект. И нужен, конечно, не отрыв этого эффекта от генезиса произведения, но лишь более четкий акцент на эффекте. А это неотделимо ни от выявления и оценки основного творческого задания произведения, ни от разбора и оценки того, как применяются для реализации замысла общие принципы художественного воздействия.

Четверть с лишним века назад я писал, что целостный анализ, раскрывающий содержание и форму произведения в их единстве, должен быть анализом историко-стилистическим. Я и сейчас считаю историко-стилистический ракурс анализа очень важным. Но, как и некоторые другие ракурсы, он позволит извлечь из себя больше, если будет органично включен, «вмонтирован» в целеустремленный эстетический анализ художественной структуры. Ибо уже первый вопрос - об открытии, о новом и ценном совмещении свойств (общестилевых и неповторимо индивидуальных) - сразу оказывается направленным одновременно и на историко-стилистические связи произведения, и на его жизненное содержание, идею, обусловленность. Тесно соприкасается с этими проблемами и последующий разбор художественных средств - в их более общем и более конкретном понимании, - так как они тоже развиваются исторически и имеют свои жизненные истоки. В итоге мне и представляется, что использование в анализе тех эстетических аспектов рассмотрения музыки, которые были здесь очерчены, может сделать анализ более действенным, способным глубже познавать искусство, лучше служить развитию музыкальной культуры.

Текст дается по изданию:

«Советская музыка», 1966, № 12, с. 20-30

Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Додаток А. Глоссарій | | | Лекция 13. Коллектив: структура, характеристики, этапы развития. |