|

Читайте также: |

Кириллина Лариса Валентиновна

Истинный знак свыше был послан Бетховену зимой 1802--1803 года, когда Шиканедер, всячески обхаживавший его как будущего постоянного композитора своего театра, твердо обещал ему прекрасный, вместительный, блистающий свежим бархатом и позолотой зал Ан дер Вин для большой академии перед пасхой, и нужно было думать, что включить в программу концерта. Бетховен решил в очередной раз удивить венскую публику, составив всю программу только из своих собственных сочинений, не сделав исключений даже для Гайдна и Моцарта. Однако, коль скоро академия намечалась в театре, нужно было включить в неё не только инструментальные произведения, но и вокальные тоже. Без них никакая академия не имела бы права так называться.

Можно было, конечно, исполнить не совсем еще дописанный итальянский дуэт вкупе с готовым терцетом. Однако хора в них не было, а участие хора придало бы вечеру необходимый размах и торжественность. И тут вдруг весьма влиятельный человек, главный редактор Венской газеты, Франц Ксавер Хубер, предложил свои услуги -- написать поэтический текст, если вдруг Бетховену вздумается украсить концерт ораторией или кантатой.

-- Оратория? -- заинтересовался Бетховен. -- Что ж, почему бы и нет! А какая у Вас на примете тема?..

-- Я... хотел предложить Вам сюжет "Потопа". Гайдн отказался браться за новую ораторию, говорит, у него не хватит на это сил.

-- Хм, "Потоп"... У меня бы тоже на это сил не хватило. Арию Ноя я себе ещё представить могу. И даже арию Хама. Но кто будет петь хоры? Капелла ковчега?.. Бэээ... Мэээ... Ку-ку.. Кукареку... Намедни тут был концерт музыкальной семейки Богданович -- Вы не слыхали? Говорят, братья играли на скрипке в три руки, а сестры - на фортепиано в восемь рук, и все вместе изображали переполох в курятнике при нападении ястреба... Чернь рукоплескала. Но мне таких лавров даром не надо. Музыка не должна мычать, курлыкать и квакать на потребу толпе, мы ж не в цирке и не в зверинце.

Это был небольшой камешек в райский сад папы Гайдна, у которого в обеих последних его ораториях, "Сотворение мира" и "Времена года", вся земная природа была представлена с детски восторженным любованием -- включая пресловутых лягушек.

Хубер расхохотался:

-- Забавный Вы человек! Хорошо, я найду для Вас совершенно серьёзный сюжет.

И нашёл: "Христос на Масличной горе". Для академии накануне пасхи -- в самый раз. Духовные оратории снова в моде, а новых хороших -- мало. Сколько ж можно мусолить "Смерть Иисуса" Грауна и "Страсти Христовы" Сальери? Обе, впрочем, совсем не новы: прошлый век.

Распрощавшись с Хубером, Бетховен разыскал среди кучи книг Библию и открыл Евангелия. Пролистал все четыре до нужного места. И содрогнулся от совпадения, продиктованного, несомненно, самою судьбой или тем Божеством, к которому он почти тщетно взывал в опустевшем осеннем Гейлигенштадте.

"Душа моя скорбит смертельно"...

Гефсимания, Гейлигенштадт, несказанное одиночество, равнодушие близких, ужас неотвратимости, наползающий мрак вечной ночи, предвидение крёстных мук -- и это величественное смирение: "Отче, если мне надлежит испить эту чашу, то да будет воля Твоя, не моя"...

Разумеется, за такой сюжет он возьмётся.

В ожидании, пока Хубер изготовит либретто и проведет его между Сциллой и Харибдой императорско-королевской цензуры (без проволочек и придирок это никогда не получается, и с каждым годом цензорская фанаберия нарастает), Бетховен начал писать оркестровую интродукцию. И -- вновь погрузился в топкую тьму безысходности, из которой насилу вырвал себя прошлой осенью. Он не просто воображал себе сцены в Гефсиманскому сады -- он знал на собственном опыте, каково это: брести в густом сумраке по едва различимой каменистой тропе на вершину холма, и молиться там в абсолютнейшем одиночестве, среди поникших от зрелости виноградных лоз, ожидающих лезвия сборщика, под бесстрастными взорами звезд... Молиться отчаянно, до кровавого пота -- и знать, что всё уже решено, ничего не изменишь: из Гефсимании путь один -- на Голгофу...

Пусть оркестранты чертыхаются и обзывают его как угодно, но ни в какой другой тональности, кроме наводящего жуть и тоску, замогильно-мглистого ми бемоль минора, эта музыка быть не может. Темп будет медленный, далекие модуляции со сменой знаков здесь не нужны... Нет, всё-таки эту фразу у струнных придётся изложить в си мажоре -- за до бемоль мажор скрипачи его просто распнут... Ладно, это потом, сейчас главное -- набросать интродукцию в целом...

Он так увлекся работой, что готов был пинками выгнать слугу, доложившего о приходе "госпожи графини" -- с губ едва не сорвалось бранное слово -- но внезапно он понял, что, кроме Джульетты, никто сюда к нему бы ни вторгся. Лишь самые близкие знали, что он иногда тут ночует, чтобы с утра беспрепятственно поработать. Официально он жил теперь вместе с братом Карлом в служебной квартире при Ан дер Вин. Но там к нему постоянно шли с делами и разговорами все, кому не лень. Сосредоточиться было совсем невозможно. А вдобавок вокруг кто дудел, кто пиликал, кто пел на три голоса, кто разучивал трагический монолог. И Бетховен сбегал из богемного "театрального дома" в укромное обиталище на Петерсплац, куда впускали не всякого. Слуге было велено говорить, что "господин ван Бетховен только что ушел по делам". Ищите, дескать, его по всей Вене.

Не дожидаясь приглашения войти, она устремилась к нему, на ходу развязывая ленту шляпы и сбрасывая отороченную мехом накидку: "Ах, Луиджи! Ты дома! Я боялась, что опять не застану тебя!"...

Как ни в чем не бывало. Словно все эти месяцы -- почти целый год -- они были мирно помолвлены и время от времени сладостно ворковали то под ласковым взором графини Сусанны, то в салоне у Деймов, то в кофейне Тарони, то здесь, в его холостяцкой квартире.

У него не хватило духу ни отстраниться, ни рассердиться за многомесячное молчание, которое для него -- она не могла не знать! -- было пыткой. Когда семья Гвиччарди вернулась осенью в Вену, он не побежал к ним с поклоном -- ждал приглашения. Но приглашения не было: якобы, нездоровы были то мать, то дочь (так уверяла его, слегка отводя глаза, Жозефина). На музыкальных собраниях в доме Деймов они действительно не появлялись, однако в свет Джульетта всё-таки выезжала -- её видели на новогодних балах у Лихтенштейнов, у Эстергази, у Пальфи, у тёти Финта... Да, он тоже мог бы там быть, но считал унизительным напрашиваться, если его не звали.

-- Как я соскучилась по тебе! -- припала к нему Джульетта.

-- Неужели ты всё ещё меня любишь?

-- А ты сомневался?..

-- Столько времени -- ни письма, ни единого слова...

-- Ты не можешь представить себе, как за мною следят! Всё лето и осень я проторчала в деревне, откуда и написать-то было нельзя - почта в городе, тайно не сбегаешь... А дядюшки и тётушки постоянно донимали воспросами: ну, Юлия, кто твой жених? Когда выйдешь замуж? Такая красавица -- и до сих пор не помолвлена?..

-- Так сказала бы им наконец.

-- Я боялась, тогда меня запрут окончательно. И увезут подальше, чтобы я тебя больше не видела.

-- Джульетта. Давай уедем вместе.

-- Куда?

- Во Францию.

-- Ты с ума сошёл. Как?.. Мне никто не даст паспорта без согласия мамы и опекунов. А без этого нас задержат на первой же заставе. И тебя обвинят в моём похищении. Конвой, полиция, суд... Представляешь, какой это будет скандал?

Он взглянул на нее с удивлением. Сколько же в этой девушке совершенно взрослого здравого смысла! Вероятно, Джульетта тоже обдумывала вероятность тайного брака, но, ловко выведав все подробности подобных дел, поняла, что надеяться не на что. Будь он граф или хоть какой-нибудь захудалый барон, к их побегу в обществе отнеслись бы куда снисходительнее. Но плебею пощады не будет. От него отвернутся все, даже верный Лихновский.

- Я ничего не боюсь, -- попытался он встать в геройскую позу, хотя понимал, что она совершенно права.

-- А я -- боюсь. За тебя! Ну, Луиджи, милый, неужели нельзя ничего сделать, чтобы мы были вместе? Ты, помнится, обещал, что отправишься на гастроли, что купишь дом, что добьёшься дворянской грамоты или хотя бы титула капельмейстера?.. Это всё тоже -- quasi una fantasia?..

-- Всё у нас скоро будет, прошу тебя, потерпи... Я уже ангажирован в Ан дер Вин. Перед пасхой я дам академию. Со дня на день подпишу контракт на большую серьезную оперу. Если к лету Шиканедер поспеет с либретто, то осенью или зимой состоится премьера. После этого императору будет просто неприлично не дать мне хотя бы звание придворного композитора, тем более, что императрица на моей стороне, да и Гайдн с Сальери замолвят словечко.

-- Хорошо, подождём до осени, -- грустно кивнула Джульетта.

До осени... А потом?.. Что -- потом?.. Она отдаст свою руку другому?..

- А я не хочу больше ждать. Ты -- моя!

-- Конечно, твоя. Но сколько же можно -- вот так, украдкой, наспех...

Пугаясь любого шума за дверью и покупая молчание слуг подачками в пару флоринов.

"Велик тот ужас, полный боли,

что на меня излил Господь,

но не сильнее он любови,

которая весь мир спасёт"...

Увидев текст Хубера, Бетховен ужаснулся. Но отступать было некуда: концерт должен был состояться через месяц, и про будущую "потрясающую ораторию" Шиканедер всем уже раззвонил. Придётся, морщась от каждой фразы, класть на музыку эти корявые стишки, достойные разве что провинциального зингшпиля, а не возвышенной драмы на духовный сюжет. Относительно сносным либретто оказывалось только в тех немногих местах, где Хубер почти дословно цитировал строки Евангелия. Но их было слишком мало. Небесный ангел, явившийся Иисусу с чашей скорби и с утешением, превратился у Хубера в велеречивого моралиста Серафима. А пылкий и резкий апостол Пётр? Боже, какую ходульную чушь он несёт в хуберовском либретто...

"Не невозбранно выйдет своре сей презренной

тебя, владычный друг мой и учитель,

хватать нечистой пястью дерзновенной"...

Как будет потешаться над этим речитативом Себастьян Майер, уже давший согласие петь в оратории! Он-то припомнит Бетховену нелестные слова о либретто "Дон Жуана" и наверняка скажет, что Моцарт предпочел бы писать музыку на талантливые стихи про завзятого грешника, чем на жалкие вирши про святого Петра. И ведь будет прав, между прочим.

Немногим лучше -- начальный речитатив и ария одинокого и почти отчаявшегося Христа. Здесь он -- не Бог, а безмерно страдающий человек, молящий о жалости Отца, обрекшего сына в жертву за грехи всего мира...

Вся душа моя трепещет

в ожиданье страшных мук

Страх объемлет, и зловеще

сердцем овладел испуг.

Жар и хлад меня снедают,

клонят голову к земле.

Вместо пота проступают

капли крови на челе.

Отче, ниц упав, рыдаю,

о услышь меня, спаси!

Мимо уст моих, Создатель,

чашу скорби пронеси.

С евангельским откровением эти рифмованные куплеты сравнить, безусловно, нельзя. Только кто же позволит со сцены театра петь священные тексты? Можно -- лишь пересказ. Хубер тут постарался, как мог. И, поскольку ничего вопиюще нелепого в этой арии не было, Бетховен не стал придираться. Ссориться с Хубером ни к чему, он -- фигура влиятельная, да и к Бетховену расположен всею душой. Когда тот чего-то настоятельно требует, Хубер с готовностью соглашается на переделки, хотя и ворчит, что до сих пор ни один композитор на его либретто не жаловался, а ведь он писал и для Винтера, и для Зюсмайра! Вот уж, нашёл, с кем сравнить... К Зюсмайру Бетховен всегда относился с неизбывной, саднящей душевной досадой: ведь Зюсмайр в 1791 году занимал в жизни Моцарта то место, которое должен был бы, по высшей справедливости неба, занять Бетховен -- и тогда всё могло бы пойти совершенно иначе... Но -- бог с ним, с Зюсмайром. Он неплохой музыкант и не мнит о себе больше, чем стоит на самом деле.

Немного тревожней другое: в Вену после годичного перерыва вернулся Фердинандо Паэр, любимец императрицы. Паэр -- настоящий, серьёзный мастер. Общество помощи вдовам и сиротам музыкантов намерено прямо перед 5 апреля устроить премьеру паэровской оратории "Гроб Господень". И сыграть ее в двух концертах подряд. Конечно, Паэр -- совсем не враг и не соперник Бетховену, однако венская публика может решить, что слушать три дня подряд про Христовы страсти -- это несколько чересчур даже на последней неделе поста. Будет ли полон зал Ан дер Вин? Окажется ли достаточной выручка? Может быть, поднять цены на билеты, коль скоро это -- его бенефис?

Он вынужден думать не только о своей репутации, но и о деньгах. А их у него как не было, так и нет. На шестьсот флоринов от великодушного князя Лихновского можно скромно жить одному. Для семейства, пусть маленького, их не хватит. К тому же с какой стати князь обязан содержать семью Бетховена? Об этом он должен побеспокоиться сам.

Почему, в конце концов, какой-нибудь Винтер или Паэр способны заработать своим ремеслом на безбедное существование, а Бетховен -- нет? Моцарт, правда, тоже не мог. Но у Моцарта был почти ребяческий нрав, он любил красивые вещи, увлекался бильярдом и картами, не платил по счетам, не записывал ни долгов, ни расходов (это не сплетни, фрау Констанца сама, вспоминая покойного мужа, на это жаловалась)... Бетховен же не позволяет себе ничего подобного и вообще в последнее время живет как отшельник.

Кстати, надо будет заблаговременно разослать приглашения на концерт всем, кто до сих пор помогал ему и способен помочь в будущем. И некоторым особенно уважаемым лицам надлежит вручить билеты лично -- а это значит, нанимать карету и разъезжать пару дней туда и сюда. Первым номером -- император и императрица; Франц, конечно же, не снизойдёт до ответа, но Мария Тереза скорее всего примет приглашение благосклонно. Может быть, от двора кто-то будет, -- не она, так эрцгерцоги. Безусловно, не откажутся Гайдн, Сальери и Альбрехтсбергер. Из знати нужно почтить особым вниманием князей Эстергази, Шварценберга и Лихтенштейна. Лихновский и Лобковиц сами придут, равно как графы Аппони, Фрис, Разумовский и Броун; барон ван Свитен...

Ван Свитен.

Он был нездоров и выглядел плохо, но, даже сидя в глубоком кресле, был одет, словно сам собирался с визитами. Камзол, парик, накрахмаленное бельё. Старый барон принял Бетховена ласково, изменив своей обычной суховатой манере. "О, наконец-то и Вы, дорогой мой, сподобились написать ораторию, да к тому же ещё пассион! Жаль, что не обратились ко мне, я бы сам Вам составил либретто"... Обещал, что, невзирая на скверное самочувствие, как-нибудь уж доберется до Ан дер Вин, ибо такой концерт пропустить грешно и обидно.

До концерта ван Свитен не дожил. Он умер 29 марта. На отпевании Бетховен, разумеется, был -- не мог не быть, это выглядело бы вопиющим пренебрежением к памяти человека, который, быть может, единственный в Вене, с самой первой поры их знакомства относился к Бетховену не как к наглому неучу-провинциалу, а как к мастеру, равному гением Моцарту. Но теперь, о небо, до чего же некстати была эта смерть, выбившая Бетховена из колеи и заставившая его на какое-то время оторваться от дел, в которых никто не мог его заменить. Рису можно было поручить переписку партий, братьям -- беготню по всяким конторам и хлопоты с продажей билетов. Только музыку никто из них за него сочинять бы не стал. А в партитуре "Христа на Масличной горе" ещё зияли пробелы.

Оставалось пять дней. Нет, уже четыре. Три. Два. Меньше суток. Он выверил партии, провел две домашние репетиции с солистами, просмотрел партитуры обоих симфоний с Игнацем Зейфридом -- задал темпы и обговорил нюансы, встретился с хормейстером и устроил рабочую спевку...

И всё-таки продолжал сочинять до последнего утра.

Замерзнув под предрассветной моросью, Рис мгновенно согрелся, взбежав по ступенькам на третий этаж "театрального дома". Квартира была открыта, изнутри на лестницу пробивался свет. Вчера тут почти до полуночи шла репетиция под рояль. Бетховен уже встал или так и не лёг?.. Сейчас начало шестого, обычно он в это время встаёт.

Бетховен лежал в постели, но не спал, а сосредоточенно что-то писал. Написанное же небрежно скидывал на пол.

Рис молча ему поклонился и начал собирать листки со знакомыми штилями и закорючками.

- Что это? -- спросил он, не распознав с первого взгляда, что одна партия -- в теноровом ключе, а другая в басовом.

-- Тромбоны, -- кратко ответил Бетховен. -- Соберите листки и разложите их по порядку.

Оркестровая репетиция была назначена на восемь утра. Часы показывали почти половину шестого. Рис примостился возле рояля, зажег себе свечу и начал соображать, что за чем должно следовать. Листков было много, и нужно было их аккуратно разложить на три партии: альт, тенор, бас, соблюдая при этом порядок частей. Бетховен весь месяц раздумывал, нужны ли тромбоны, или можно без них -- и в последний момент вдруг решил, что нужны. Потому что, видите ли, у Паэра они вчера играли как миленькие. И верно, какая же оратория без тромбонов? То-то будет для оркестрантов сюрприз...

Когда же конец?.. Финал оратории, в котором небеса и земля славят жертвенный подвиг Иисуса, должен быть громогласным, и тромбонам там есть что играть. А счет времени шел уже на минуты.

Пришел брат Карл, а за ним их общий слуга, принесший кофе с булочками -- позавтракать основательнее они уже не успевали. А Бетховен к тому же был растрепан, небрит и одет лишь в шлафрок.

-- Забирайте партии и идите в театр, -- приказал он брату и Рису. -- Пока оркестр разместится и пока всем выдадут ноты, я успею привести себя в божеский вид. Всё равно дирижирует Зейфрид, так что можно начать без меня.

-- С оратории? - спросил Карл.

-- Нет. С симфонии. С той, которая в до мажоре. Она полегче.

Через полчаса Бетховен появился в театре, и кто бы, глядя на него, сказал, что ночь он провел без сна. Он был энергичен, собран и, казалось, нисколько не нервничал. Первая симфония не вызвала у него нареканий -- он наговорил комплиментов Зейфриду и похвалил литавриста за точное следование нюансам в Анданте.

Затем он решил поставить в программу свой новый фортепианный концерт в до миноре. Играл, разумеется, сам. Причем на репетиции -- наизусть. Вообще-то игру без нот Бетховен считал бессмысленным фокусничаньем, но для себя сделал исключение. И -- тут началось... Словно забыв о капельмейстере Зейфриде, Бетховен постоянно останавливал оркестрантов. Ему не нравились нестройные вступления духовых в главной теме. Ему казалось, что валторны нарочно заглушают рояль, а гобой и флейта, наоборот, пищат что-то невразумительное. Зато -- о ужас и стыд -- он не слышал, как фальшивили музыканты, сидевшие далеко от него... Да и сам играл очень нервно и даже сбивчиво.

Время шло, а впереди еще были Вторая симфония, итальянский терцет и обещанная оратория.

В новой симфонии оркестранты увязли. В скерцо они застряли так, что начальные такты пришлось повторить раз пятнадцать. Финал пришлось играть медленнее, чем было задумано, из-за чего он стал похож на галантный балет в исполнении великанов.

Князь Лихновский, которому была посвящена Вторая симфония, сидел в партере как статуя. По нему невозможно было понять, раздосадован он или просто внимательно слушает. Симфония оказалась раза в полтора длиннее Первой и намного сложней.

Шиканедер бегал по залу и едва ли не рвал на себе волосы, наблюдая за происходящим. Почему все нормальные композиторы, озабоченные успехом своих сочинений, стараются написать что-то не особенно трудное, но красивое и приятное, и желательно не чрезмерно затянутое? И только Бетховен строит из себя невесть что! В Ан дер Вин служат превосходные музыканты, но такую кошмарную музыку невозможно осилить с одной репетиции! Это будет провал... Какой же дьявол дёрнул многоопытного Шиканедера связаться с этим якобы гениальным маэстро?... Тромбонистов ему, видите ли, подавай -- и бери их с утра пораньше, где хочешь...

Тромбонисты к одиннадцати часам всё же нашлись. Но оркестр, взглянув на первую же страницу интродукции, дружно охнул и загудел. Что такое?.. Зейфрид кинул иронический взгляд на Бетховена, но сказать ничего не посмел. Мол, давайте попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Вышла, разумеется, фальшь. Зейфрид сам прервал исполнение, попросив струнников подстроить свои инструменты. Это на некоторое время помогло, однако теперь уже Бетховену не понравился темп. "Господа мои, это же не тарантелла!"... Вновь заминка. Кое-как доползли до появления Серафима.

Все измучились -- а время сжималось: час концерта неотвратимо близился.

Князь Лихновский, до сих пор не вмешивавшийся в ход нескончаемой репетиции, не выдержал и предложил прерваться хоть на десять минут, чтобы музыканты могли отдохнуть и слегка подкрепиться. По знаку князя, словно волшебные духи, из-за кулис появились официанты с корзинами, полными бутербродов с ветчиной и бутылками молодого вина.

Бетховен был мрачен, хоть и не отказался от угощения. Он понимал, что вместо триумфа его ждет, скорее всего, катастрофа. Его музыка слишком трудна. Нужно было хотя бы две оркестровые репетиции в зале. Одну -- черновую, другую -- с полным прогоном программы. Но -- поздно, всё поздно...

К Бетховену осторожно приблизились трое солистов. Говорить взялся Майер.

-- Послушай... А что, если мы уберем из концерта итальянский терцет? Терцет можно будет исполнить отдельно, в любом другом концерте. Оратория -- много важней. И трудней.

-- Делайте, что хотите, -- почти обреченно ответил Бетховен.

-- Господа, по местам! -- постучал по пюпитру Зейфрид. -- Продолжаем!

Бетховен больше не прерывал исполнителей. Он вдруг осознал, что слушает свою музыку как чужую. И въедливо придирается к каждому такту, как если бы он был написан посторонней рукой. С беспощадной отстраненностью он понимал: оратория лишь местами достойна его лучших работ. Но целые страницы казались ему теперь вымученными, пустоватыми и такими же ходульными, как хуберовское либретто. Всё нужно будет перекроить, переделать, переиначить. Но сегодня -- во что бы то ни стало пережить этот проклятый концерт.

А потом уж действительно -- хоть потоп, хоть чума.

"Всеобщая музыкальная газета" (Allgemeine musikalische Zeitung), Лейпциг, от 13 апреля 1803 года:

"Вена, 6 апреля. Из здешних музыкальных новинок можно отметить лишь ораторию Паэра, которая не слишком понравилась публике, и ораторию Бетховена "Христос на Масличной горе", встреченную с восторженным одобрением. Тем самым нашла подтверждение моя давняя убежденность в том, что Бетховен со временем сможет совершить революцию в музыке, как ранее Моцарт. К этой цели он идет огромными шагами".

"Газета для изысканного сословия" (Zeitung fЭr die elegante Welt), Лейпциг, от 16 апреля 1803:

"Вена, 7 апреля 1803. Господин ван Бетховен перед исполнением своей кантаты поднял цены на входные билеты и с великой помпой заблаговременно оповестил, что все заявленные пьесы сочинены им самим. Поскольку он, как известно, принят на должность композитора театра Ан дер Вин, то дирекция предоставила ему бенефис. Предложенная программа включала две симфонии, из которых первая была оценена выше, чем вторая, поскольку была исполнена с непринужденной легкостью, а во второй возобладало стремление к новому и необычайному. Впрочем, само собой разумеется, что в обеих симфониях не было недостатка в ярких и блистательных красотах. Менее удачным показался концерт в до миноре. Хотя г-н ван Бетховен вообще-то славится как превосходный пианист, публика не была вполне удовлетворена исполнением.

Текст кантаты "Христос на Масличной горе" приинадлежит перу Франца Ксавера Хубера, который обладает достаточными познаниями в театральной области для изготовления сносного оперного либретто, но, честно признаться, лишен поэтического таланта, требуемого для кантатных стихов. Примером является следующий хор воинов, которые идут, чтобы схватить Иисуса:

Мы видели, как шёл он

один по горным склонам,

налево мы свернём

и там его найдём!

Примерно в таком же поэтическом духе выдержано и всё остальное.

Музыка Бетховена в целом хороша, и в ней есть несколько превосходных мест. Особенно захватывающее впечатление произвела ария Серафима в сопровождении тромбонов. И даже приведенный выше в пример хор показывает, что гениальный композитор способен сотворить нечто великое даже из наихудшего материала. В заключительном хоре отозвались некоторые идеи из "Сотворения мира" Гайдна".

После концерта он всё-таки продержался на ногах еще пару дней, но потом свалился в постель с лихорадкой, вызванной то ли простудой, то ли нервным перенапряжением, и очнулся лишь к 11 апреля, с ужасом вспомнив, что до сих пор не выразил свою благодарность Зейфриду, фактически спасшему злополучный концерт и сумевшему провести его так, что оркестр хотя бы ни разу не сбился. При столь сложной и длинной программе одно это казалось чудом. Бетховен был еще слишком слаб, чтобы идти к нему лично, и ограничился тёплым письмом.

Узнав, что он выздоравливает, к нему начали приходить посетители. Первыми появились братья Лихновские, уверявшие, что всем истинным знатокам оратория очень понравилась, да и симфония ре мажор, посвященная князю, произвела потрясающее впечатление, хотя исполнение было неважным. Но рецензий в газетах пока еще не было; хуберовская "Венская газета" вообще не публикует подробных отзывов о концертах, а все заграничные издания сильно запаздывают: пока корреспонденты отошлют отчёты в Лейпциг, пока их напечатают, пока газеты доставят в Вену... Ждать придётся полмесяца, в лучшем случае.

За окном ликовала весна. Днём, когда солнце начинало греть почти по-летнему, Бетховен раскрывал окно настежь и вдыхал будоражащий воздух, в котором смешивались звуки и запахи. Причем звуки он слышал смутно, гораздо хуже, чем год назад, зато запахи ошеломляли своим причудливыми сочетаниями: ароматы цветов из ближайшего пригорода, запах кофе из соседней квартиры, дерзкая смесь всего на свете -- тут и зелень, пряности и коренья с рынка напротив театра, и свежий конский навоз, и разогретое солнцем дерево, и дуновение влаги с ручья, и запах хорошего одеколона -- это где-то совсем уже рядом...

-- Брат! Смотри, кого я привёл! -- в комнату с громким окликом вторгся Карл Каспар, а за ним -- еще двое гостей.

-- Бетховен!

-- Рейха?!..

Они кинулись друг другу в объятия. Антон Рейха после распада боннской капеллы подался в Париж, и о нем доходили очень туманные и редкие вести.

-- Ты здесь! Надолго?

-- Думаю, да, -- улыбнулся Рейха.

-- Что, Вена лучше Парижа?

-- В Париж нужно ехать, чтоб зарабатывать. Всё кипит, всё бурлит, моды быстро меняются, с новичками там возиться не будут. Я решил совершенствоваться у Сальери и Альбрехтсбергера. Хотел бы, конечно, припасть к стопам Гайдна, но он сказал, что из-за слабого здоровья больше не берет учеников.

-- Я его понимаю. Работа весьма утомительная и не слишком-то благодарная.

-- Как сказать! Всё же папа Гайдн наставлял в искусстве таких людей, как ты, или Плейель и Нойком, -- или вот, Бришдауэр! Мы вчера познакомились у князя Лихновского, где играли твои квартеты, и как только он выяснил, что мы с тобою друзья, напросился со мною к тебе!

Из-за спины Антона Рейхи вышел человек, который, покуда скромно пребывал в тени, казался лишь просто смуглым. Но, когда он оказался перед Бетховеном, освещенный лучами солнца, стало ясно, что в жилах гостя течет африканская кровь.

Он был молод и очень красив. Пышные, мелко-курчавые волосы, не нуждавшиеся в ухищрениях парикмахеров, обрамляли лицо цвета светлого кофе с несколько неправильными, но интересными очертаниями носа и губ -- и, главное, с огромными миндалевидными глазами, источавшими тёмный огонь.

Гость протянул Бетховену рекомендательное письмо от князя Лихновского, где "маэстро Георг Август Бришдауэр" был представлен как великолепный скрипач, ученик Гайдна и Ярновича, уже снискавший славу в Париже и Лондоне.

- Счастлив познакомиться с Вами! -- сказал прекрасный мулат.

-- Когда же Вы успели поучиться у Гайдна? -- недоверчиво поинтересовался Бетховен. -- Я не помню Вас в его окружении, а ведь я давно живу в Вене.

-- О, я занимался с ним еще мальчиком, в Эйзенштадте, где служил мой отец. Потом меня увезли во Францию, а потом и в Лондон, так что в Вене я до сих пор не бывал. В Англии я продолжал учиться -- игре на скрипке у маэстро Бартелемона, а композиции -- у сэра Томаса Этвуда, он ученик Моцарта...

-- Вы сочиняете?

-- Ах, ну что мои сочинения по сравнению с Вашими! Так, немного. Виртуозные вещи для собственных выступлений, не более. Меня совершенно ошеломили Ваши квартеты, особенно до минорный и тот, где перед финалом эта потрясающая по гармонии пьеса, "Меланхолия"... И, знаете, я недавно давал академию в Дрездене и взял на себя смелость сыграть Вашу симфонию до мажор -- она вызвала полный восторг.

-- А на последнем моем концерте Вы были?

- Увы. Не успел. На пасху я был с матерью и братом в Дрездене. Но Шуппанциг намерен просить Вас... Ох, я, наверное, разбалтываю секрет...

-- Какой там секрет! - ввязался в беседу Карл Каспар. -- Шуппанциг хочет устроить академию в Аугартене и желал бы исполнить там твою ораторию. Он просто еще не успел обратиться к тебе чин по чину, я же сказал ему, что ты болен и не выходишь.

-- Меня он тоже приглашает участвовать в концерте, но камерном, 24 мая, -- радостно сообщил Бришдауэр, сверкая белоснежным рядом зубов. --Господин ван Бетховен, я хотел бы сыграть что-нибудь из Ваших вещей и пришёл просить Вас об одолжении -- дайте что-нибудь, мне сказали, у Вас есть сонаты для скрипки.

-- Давайте посмотрим, -- показал Бетховен на залежи нот поверх фортепиано и на конторке.

-- Ну, ты не теряешь тут времени, -- с дружеской завистью произнёс Рейха. -- Ишь, сколько насочинял!

-- Тут не всё -- моё, -- отозвался Бетховен. -- Вот, кстати, сонаты Эмануэля Баха, их мне недавно прислали из Лейпцига. Играю и удивляюсь: сколько необычайных идей, какая фантазия. И почти никто их не знает!

-- Гайдн тоже всегда любил Баха-сына, -- вставил слово Бришдауэр. - Помню, он учил меня основам генералбаса по его трактату.

Бетховен посмотрел на него с усмешливым одобрением. Значит, этот скрипач-африканец не хвастается, объявляя себя учеником папы Гайдна. Что же, посмотрим, каков он в деле!

-- Вот, нашёл! -- Бетховен извлёк из-под залежей прошлогоднее переиздание своей фа мажорной скрипичной сонаты, посвящённой графу фон Фрису.

-- Извините, я не захватил свою скрипку, -- растерялся Бришдауэр.

-- Ничего, возьмите мою! Карл, подай инструмент и смычок...

-- Вы и на скрипке играете? -- удивился Бришдауэр.

-- В детстве играл, но потом не стало времени заниматься, -- небрежно ответил Бетховен. -- Иногда беру ее в руки, однако скрипачом себя не считаю.

- В Бонне ты ведь сидел в оркестре в альтах, -- вспомнил Рейха.

- Тут большого искусства не надо, -- отмахнулся Бетховен. -- Ну, как Вас там, милый юноша...

-- Бришдауэр. А по-английски -- Бриджтауэр. Я же с неких пор англичанин, -- напомнил мулат.

-- Язык сломаешь, честное слово! Буду Вас звать по-немецки.

Бетховен сел за фортепиано, Бришдауэр настроил и немного попробовал незнакомую скрипку, похвалив ее изысканный и благородный тон.

-- Это подарок князя Лихновского, -- не без гордости пояснил Карл Каспар. -- Когда Людвиг написал свой первый квартетный опус, Лихновский преподнес ему полный набор инструментов. Все старинные, большинство итальянской работы.

-- Ваш князь очень щедр, -- сказал скрипач.

-- Он не "мой князь", а мой друг, -- тотчас переставил акценты Бетховен. -- Начнём же!

Рейха, страшно заинтересованный незнакомой музыкой, взялся перелистывать ноты, а Карл Каспар встал у раскрытого окна и, слушая, наблюдал, как во всех соседних окнах появлялись изумленные и восхищенные слушатели. А музыка всё лилась и лилась -- на диво сладостная, мелодичная, по-весеннему звонкая, но не без обычных бетховенских капризов и вспышек сумасшедшей энергии. Лучшего исполнения и пожелать было нельзя, хотя скрипач видел эти ноты впервые и с Бетховеном никогда не играл -- у них даже не было времени сговориться о темпах. Соната была большая, в четырех частях, но люди, высунувшиеся из своих окон, не собирались никуда расходиться -- напротив, к концу там насчитывалось не менее ста человек, и все они принялись громко хлопать и кричать -- "Браво!" -- когда музыка закончилась.

Карл Каспар с восторженной радостью посмотрел на брата и... понял, что Людвиг этих криков не слышит. Или слышит лишь смутно, как некий бессмысленный шум.

Бришдауэр подскочил к окну, а потом потащил туда и Бетховена:

-- Маэстро! Вас вызывают поклонники!

Бетховен хмуро выглянул и небрежно помахал толпе рукой.

-- Виват Бетховен! Браво, маэстро скрипач! -- закричали снизу. -- Ещё, пожалуйста!

Он покачал головой, приложил руку к сердцу и отошёл от окна.

-- Я хочу сыграть эту сонату в концерте, -- сказал Бришдауэр.

-- На здоровье. Но лучше, пожалуй, я для Вас напишу что-нибудь поновее и поинтереснее. И мы выступим вместе.

-- О, буду рад! Но Вы успеете? Концерт -- через месяц.

-- Постараюсь успеть.

Успеть сочинить к 24 мая новую сонату оказалось непросто. Наброски, правда, уже имелись, но весьма приблизительные. Чтобы сделать из них готовую вещь, Бетховену надо было бы запереться и работать дни напролет. А это не получалось. Приходилось попутно вести светскую жизнь -- порою приятную, но отнимавшую кучу времени.

Красавец-мулат, виртуозно владевший скрипкой, производил фурор всюду, где появлялся. О его происхождении ходили легенды, которые Бришдауэр не торопился развеивать -- якобы, отец его был наследником абиссинского принца, по случайности взятым в плен во время турецкой войны и попавшим в услужение к благодетельному князю Николаю Эстергази Великолепному. Правда, старый Гайдн, слыша эти россказни, лишь потихоньку посмеивался -- он-то прекрасно знал, что отец скрипача был всего-навсего темнокожим лакеем князя, сбежавшим когда-то из рабства в барбадосской колонии. Смышленый слуга очень быстро завоевал симпатии своего патрона, потому что легко говорил на четырех или пяти языках, играл на гитаре и вдобавок сумел родить от горничной-польки двух чудесных мальчишек - Георга и Фрица. Музыкантами стали оба, но гением боги наградили лишь старшего.

Поскольку Бришдауэр приехал в Вену недавно и мало кого здесь знал, Бетховен рьяно взялся ему покровительствовать. Он не только дал Бришдауэру нужные рекомендации к графу Фрису, барону Вецлару и князю Лобковицу, но сам сам отвёл и к графине Сусанне Гвиччарди, и к графу Дейму. Если в каких-то других домах Бришдауэра принимали только как виртуоза, приглашая лишь на музыкальные вечера, то Гвиччарди и Деймы звали обоих, и Бетховена, и его экзотического протеже, к обеду, и общались с ними совершенно по-дружески.

Джульетта, похоже, тоже была очарована новым знакомым. И напрасно Бетховен намекал ей, что этот мулат -- такой же "принц", как сам он -- "барон". Нет, она глаз не могла отвести от его оливковой кожи, и от длинных, словно у девушки, угольно-чёрных ресниц, и от тонких пальцев, нежно и властно сжимавших смычок и с такой неожиданной силой извлекавших из маленькой скрипки героические аккорды и соловьиные трели. Она флиртовала с Бришдауэром напропалую, словно бы испытывая на нем свои чары, особенно гибельные в сочетании с вешним воздухом, лучезарными майскими днями и брачным гомоном птиц.

Одно лишь Бетховена утешало: это новое увлечение (он надеялся, что мимолетное) совершенно затмило ничтожного Роберта Галленберга, который продолжал ходить за Джульеттой как верный паж, но, кажется, больше не пользовался успехом. С Галленбергом она стала фамильярно-насмешлива, как с надоедливым пуделем, лезущим играть и ласкаться к людям, занятым интересной беседой и не расположенным кидать ему мячик или бегать с ним по лужайке.

Ха-ха-ха, этот графчик и впрямь возомнил себя композитором, совершенно не видя, насколько нелепы его притязания рядом с такими людьми, как Бетховен и даже Бришдауэр -- последний, однако, вполне понимал, кто есть кто среди венских артистов. Всё-таки апрельский концерт в Ани дер Вин, хоть и не увенчался полным триумфом, сыграл свою роль: к Бетховену больше уже не относятся как к "подающему большие надежды" ученику великого Гайдна; он сам стал признанным мэтром, о котором пишут газеты Берлина и Лейпцига, к которому идут на поклон приезжие знаменитости, и слово которого многое значит в музыкальных кругах.

"Рис, мне опять нужна ваша помощь. Жду вас утром в половине пятого, без опозданий. Потом поедете со мной в Аугартен, таку что будьте прилично одеты".

Как всегда - концерт на носу, а ничего еще толком не готово и тем более не отрепетировано. Рис уже перестал удивляться столь ранним вызовам. И отказаться нельзя: иначе учитель просто выставит его вон навсегда.

-- А, явились! Отлично, садитесь и переписывайте скрипичную партию, сколько успеете, -- сказал Бетховен и протянул ему ноты.

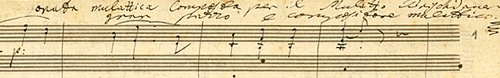

Это та самая новая вещь, которую он собирается через несколько часов играть с Бришдауэром. Сверху на первой странице красовалось насмешливое посвящение на итальянском:

"Sonata mulattica composta per il Mulatto Brischdauer gran Pazzo e compositore mulattico"... Мулатская соната, сочиненная для мулата Бришдауэра, великого сумасброда и мулатского композитора...

Рис хмыкнул и, не сдержавшись, расхохотался.

-- Ну-ну! -- одернул его Бетховен. - Веселиться будем потом. Кстати, на концерте вам придется листать мне ноты. Так что лучше познакомьтесь с ними заранее. Финала нет, он в отдельной тетради -- сочинить новый мне не хватило времени, я взял тот, что думал сперва поместить в сонату для русского императора.

-- Ля мажорную?

-- Вы чертовски догадливы. Работайте, не болтайте! Я, пожалуй, поупражняюсь, а то рецензенты уже имеют наглость писать, будто я небрежно играю.

Бетховен сел за фортепиано -- размять пальцы на гаммах и вспомнить финал, очень быстрый и очень трудный. Нижних соседей, вероятно, не было дома, но верхние начали стучать, возмутясь столь ранней побудкой. То ли Бетховен не слышал стуков, то ли решил игнорировать эти протесты.

Рис торопливо писал, понимая, что никак не успеет продвинуться дальше первой части, которая оказалась совершенно громадной и вдобавок записанной наспех, летучим и не всегда разборчивым почерком. Рука онемела от напряжения, а он продолжал копаться с этим дьявольским престо, пока Бетховен брился, одевался и отдавал какие-то раздраженные указания невыспавшемуся слуге.

Как и в прошлый раз, они едва успели выпить по чашке крепчайшего кофе, от которого занимало дыхание, а сердце начинало биться как ошалевшая птица в силках, -- и поехали на концерт.

Въезд в парк Аугартен. С гравюры 1780 года

Моду на музыкальные утренники по четвергам в пригородном парке Аугартен завел еще покойный император Иосиф, который привык вставать с первыми петухами и работать как каторжник допоздна, уделяя сну лишь самую малость. К восьми утра, когда в Аугартенском дворце начинались концерты, император уже успевал написать уйму писем и встретиться с несколькими министрами. Для него это было нисколько не рано, и венским вельможам приходилось следовать императорскому распорядку. В Аугартен съезжались не какие-то одержимые бессонницей чудаки-меломаны, а цвет великосветского общества. Именно в Аугартене часто давал свои академии Моцарт. Многие аристократы и сами играли в ансамбле или оркестре, если концерт был любительский или благотворительный. И даже после кончины Иосифа заведенный при нем обычай никуда не исчез. Аугартен по-прежнему оставался модным местом. Однако теперь концерты не всегда начинались в восемь утра. Абонементы Шуппанцига собирали публику в полдень.

Бетховен с Рисом приехали заблаговременно, но еще раньше прибыли именитые слушатели: братья Лихновские с жёнами, князь Лобковиц с княгиней Марией Каролиной, князь Шварценберг, граф Разумовский, английский посол (Бришдауэр сделался британским подданным и находился под личным покровительством принца Уэльского). Не было только графа Ивана Броуна -- десять дней назад скончалась графиня Аннета, и он пребывал в глубоком трауре. Зал не был забит до отказа, но публика собралась блистательная.

Сонату играли без репетиции, прямо с листа. Первая часть, где Бетховен едва не разнес фортепиано в щепки, а смычок скрипача разлохматился как хвост боевого коня, ввергла публику в онемение. Тишина, царившая в паузе, пока Бришдауэр подстраивал скрипку и краем глаза пробегал по первой странице рукописи анданте, была сродни ожиданию бури. Казалось, зал боялся перевести дыхание и даже пошевелиться.

Анданте с вариациями слушали не менее внимательно, но не столь напряженно. Музыка была изумительно хороша и при этом невероятно нова. В каждом разделе и едва ли не в каждом такте был припасен какой-то сюрприз -- то изысканный мелодический завиток, то завораживающее сочетание фортепианных трелей и скрипичного пиццикато. К концу Анденте публика пришла в такой восторг, что потребовала повторения. А блестящий финал-тарантелла вызвал длительную овацию -- об аристократической сдержанности забыли все, и эрцгерцог, и сиятельные князья, и изящные дамы.

Бетховен впервые за последние месяцы выглядел совершенно счастливым. Он обнимал Бришдауэра, с благодарностью кланялся своим сиятельным почитателям, публично пожал руку Рису, -- словом, чувствовал себя триумфатором.

Князь Лихновский пригласил всех к себе на обед к четырем часам. Но, поскольку Бетховен и Бришдауэр были голодны и утомлены выступлением, они отправились выпить и перекусить в ресторанчик поблизости. Бетховен взял с собой только Риса и брата Карла Каспара, который излучал такое довольство, как будто сам написал и исполнил эту чудовищную сонату -- "сонатищу", как пошутил Бришдауэр. Впрочем, брат, выпив бокал "за блестящий успех", очень скоро ушел: он служил в налоговой кассе, и хоть эти обязанности не отнимали у него слишком много времени, в департаменте ради порядка следовало появиться.

Рис вздохнул с облегчением. С Карлом Каспаром у него отношения не заладились с первого дня пребывания в Вене. А поскольку Рис иногда становился невольным свидетелем ссор между братьями, то неприязнь Карла Каспара переросла едва ли не в ненависть, для которой сам Рис, видит бог, никаких поводов не подавал. Он был скромен, почтителен и безукоризненно честен, что в конечном итоге всегда признавал и учитель.

Рис набросился на еду, втайне радуясь, что Бетховен и Бришдауэр произносят здравицы друг в честь друга, почти не обращая на него внимания и не пытаясь вовлечь его в свой разговор. Следить за их беседой было непросто. Скрипач легко перескакивал с языка на язык -- немецкий, итальянский, французский; Бетховен же иногда вворачивал что-нибудь на латыни, которую, по правде говоря, не знал, но нахватался разных словечек и фраз от учёных друзей и от мудрого Альбрехтсбергера.

Внезапно над столом сгустилась недобрая тишина.

Рис поднял голову от тарелки и попытался вспомнить, что говорилось за секунду до этого.

"...тратить время на глупых развязных девиц вроде этой"...

Прозвучало ли имя? Рис не слышал или не обратил внимания, но угадать его было нетрудно. О разгорающемся романе прелестной графини с молодым Галленбергом уже вовсю судачили в свете, и только Бетховен, полностью погруженный в свое искусство, а вдобавок несколько близорукий и глохнущий, ничегошеньки не замечал. Напротив, радовался, что Сусанна Гвиччарди с неких пор снова стала с ним мила, любезна и ласкова -- думал, она уже принимает его как родственника...

-- Заберите Ваши слова назад, -- отчеканил Бетховен. -- Эта девушка -- мой близкий друг и моя ученица.

-- Мне жаль Вас! -- покачал головою Бришдауэр.

-- Да кто Вы такой, чтобы жалеть меня? -- взвился Бетховен. -- И что Вы вообще себе позволяете?

-- Неужели мы будем ссориться из-за какой-то кокетки? -- пожал плечами скрипач. -- Она даже не соизволила прийти на концерт! Да никакая девица не стоит...

-- Я требую извинений.

-- За что? За правду?

Бетховен вскочил, резко отодвинул стул:

-- Всё. Довольно. Отдайте мне рукопись. Вы не достойны того, чтобы Ваше имя стояло рядом с моим.

-- Но погодите, не горячитесь...

-- Верните мою сонату.

Бришдауэр нехотя выложил ноты на стол. Бетховен схватил одной рукой манускрипт, другой -- шляпу, и, кивнув как собачке, Рису, выскочил из ресторана, на ходу приказав официанту слать счет в театр Ан дер Вин.

Оказавшись на улице, он вдруг резко остановился и, свирепо глядя Рису в глаза, прошипел:

-- Никому -- никогда -- ни слова.

"Всеобщая музыкальная газета" (Allgemeine musikalische Zeitung), Лейпциг, от 28 августа 1805 года:

"Соната для пианофорте и солирующей скрипки, написанная в очень концертном стиле, почти как концерт, сочиненная и посвященная Луи ван Бетховеном его другу Р. Крейцеру. Опус 47. Издано в Бонне, у Зимрока. Цена 6 франков".

Дополнение к названию ("написанная.... как концерт") выглядит причудливо, кичливо и хвастливо, однако оно содержит истинную правду, служит своего рода предисловием и прекрасно ориентирует именно ту публику, для которой оно предназначено. Это -- необычайное и странное произведение, сказал бы я, и оно действительно странно. Честно признаться, ничего подобного у нас еще не было -- а еще точнее, ничего, что настолько раздвинуло бы границы данного искусства, наполнив их собственным содержанием. Каким образом? Это уже другой вопрос. Рецензент, тщательно ознакомившись с этим произведением, уверен: нужно либо ограничить свою любовь к искусству узким кругом привычного, либо быть сильно предубежденным против Бетховена, чтобы не признать в столь масштабно развернутой и колоссальной вещи новое доказательство великого гения этого артиста, его живой, нередко блистательной фантазии, его чрезвычайно широких и глубоких познаний в искусстве гармонии. Вместе с тем, нужно быть либо в плену у своеобразного эстетического или художественного терроризма, либо испытывать слепую приверженность к Бетховену, чтобы не найти в данном сочинении нового, откровенного доказательства тому, что этот мастер с недавних пор упорствует в применении своего изумительнейшего дарования и усердия лишь на то, чтобы во всем и всегда не походить на прочих людей. Хорошо было бы ему направлять свои огромные возможности не только на мощный порыв к небесам (это может привести к чему-то чудовищному, пусть и внушающему удивление), но и одновременно иметь перед глазами более или менее ясную земную цель. Иначе в проигрыше окажутся и его произведения, и весь мир, и он сам.

Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Нравственное приложение догмата. | | | Всех обиженных, обездоленных. |