Читайте также:

|

В следующем сезоне М. Булгаков после шумного успеха «Дней Турбиных» в Художественном театре написал новую пьесу — «Зойкина квартира». Написана она была с присущим Булгакову талантом, острой образностью и знанием природы театра. Все это казалось великолепным материалом для актеров и режиссера. По замыслу автора, «Зойкина квартира» должна была явиться сатирой на нэпманские

нравы того времени. Нэп с его «прелестями», спекуляцией, аферами нашел в пьесе довольно богатое и остроумное отражение. Студия и я как режиссер обрадовались этой, как нам казалось, сатире на нэпманскую публику. Но подлинной сатиры, разоблачительной силы, ясности идейной программы в пьесе не оказалось. Она представляла собой скорее «лирико-уголовную» комедию. Благодаря таланту драматурга и блестящему исполнению ряда ролей Р. Симоновым, Ц. Мансуровой, Б. Щукиным, И. Толчановым, В. Поповой спектакль имел довольно большой успех. Правда, успех особого, скандального рода. Спектакль «работал» явно не в том направлении, в каком был задуман театром: он стал приманкой для нэпманской публики, чего никак не хотела ни студия, ни я как режиссер. Едва ли ожидал этого и автор пьесы. После того как «Зойкина квартира» прошла на сцене более ста раз, студия сняла ее с репертуара.

Режиссера-сатирика из меня не вышло. «Зойкина квартира» показала мне, что когда я в своем творчестве зол, желчен, то становлюсь как художник неинтересен, теряю убедительность. Моей главной стихией, как оказалось впоследствии, были патетическая комедия, героика и лирика. Но разобрался я в этих вопросах значительно позднее.

Одновременно с работой в театре я с большим любопытством и некоторой завистью смотрел на быстрый рост советской кинематографии. Работая в Третьей студии, я имел достаточно свободного времени, потому что режиссеров в тот период в студии было достаточно. Р. Симонов поставил «Льва Гурыча Синичкина» Д. Т. Ленского и «Марион де Лорм» В. Гюго; И. Толчанов работал над «Женитьбой Труадека» Жюля Ромена; Б. Захава готовил к постановке «Барсуков» Л. Леонова.

Я «заболел» мыслью поставить кинокомедию. В то время буквально стоял вопль: «Нет советских кинокомедий, нет фильмов на материале нашего, советского быта!» Под влиянием этих требований и многих неудач в области кинокомедии у меня родилось желание поставить современный комедийный фильм.

Ассистентом моим был тоже театральный человек, М. С. Каростин. Хороших комедийных сценариев не было. Мы решили написать сценарий сами. Между прочим было и еще одно обстоятельство, непосредственно подтолкнувшее нас на путь создания советской комедии. В то время у нас с огромным успехом шел американский фильм «Наше гостеприимство» с участием Бестера Китона. Нам очень понравился юмор этой комедии: в картине была показана первая железная дорога со всеми забавными курьезами путешествия. Помимо талантливой игры Бестера Китона в картине была передана атмосфера смешной, нелепой старины.

К созданию фильма «Два друга, модель и подруга»[22] подзадорила нас эта атмосфера. Захотелось поставить картину о современных людях, активных и жизнерадостных, а фоном взять уходящую в прошлое провинциальную российскую старину, нелепую и в чем-то милую. Главными героями были два молодых рабочих-изобретателя. В борьбе за свое изобретение они проделывали огромный путь от захолустья до районного центра.

Ехали на пароходе (здесь я использовал смешные эпизоды нашего путешествия по реке Унже Костромской губернии), потом плыли на самодельном плоту по маленьким речушкам, шли пешком, таская на спине свое громоздкое изобретение, и яростно сражались с бюрократами.

Газета «Правда» тогда отмечала: «До сих пор герой наших комедий представлял собой злосчастную фигуру, которая, являясь центром комических положений, наделена была прежде всего отрицательными чертами. Героем обычно изображали нэпмана, прощелыгу, жулика и т. д. «Два друга» резко порывают с этой ошибочной тенденцией. Здесь веселые изобретатели-друзья, на стороне которых все симпатии автора, целиком заражают зрителя. Советская комедия начинает отыскивать своего героя»[‡‡‡‡‡‡‡].

В фильме были заняты актеры Сергей Яблоков из Костромской студии, Сергей Лаврентьев из Театра Революции, Ольга Третьякова и другие.

«Два друга» имели довольно большой и длительный успех и, как говорят, проложили дорогу ряду советских комедий. Картина неоднократно возобновлялась и даже демонстрировалась в Америке.

Вскоре после первой удачной пробы в кино я поставил вторую кинокомедию — «Крупная неприятность»[23], с очень смешным, как мне казалось, сюжетом. Действие разворачивалось в небольшом богомольном городке, вроде Углича (там и снимали).

В одном из церковных зданий разместился и развернул свою работу клуб комсомольской молодежи с докладами, самодеятельными спектаклями. А напротив клуба была действующая «живая» церковь. В клубе ждали докладчика из областного центра по вопросам антирелигиозной пропаганды, а церковь ожидала приезда протоиерея на одну из торжественных служб. Приезжие внешне выглядели довольно схоже. Оба были в дорожных пыльниках, летних шляпах. Происходила путаница: докладчик попадал к верующим, а священник — в клуб, разместившийся в церковном здании. Было много смешных эпизодов.

Я был опытнее как кинорежиссер на целую картину, снята она была лучше, актеры были интереснее, а картина вышла хуже и менее смешная. Я объяснял себе это тем, что слишком растянул экспозицию. Было много действующих лиц. В фильме «Два друга» к концу первой части зритель уже был в курсе основной ситуации, познакомился с главными действующими лицами и даже успел полюбить их. А в «Крупной неприятности» все это произошло только к середине картины.

В этом я видел свою основную ошибку.

Сам я играл эпизодическую роль режиссера драмкружка. Хорошо и сочно играл уездного извозчика-лихача Б. М. Шухмин. В фильме снимался Костя Градополов, бывший тогда чемпионом по боксу.

И все-таки картина успеха не имела. Нам нравилась, а публике — нет. Бывает так.

Работа в кино для меня осталась памятной на всю жизнь как хорошая режиссерская школа.

В те далекие времена кино еще не умело разговаривать, поэтому каждой режиссерской и актерской мысли обязательно искалось выражение в действии. Актер в немом кино особым образом воспитывался. Он тренировал себя, свое тело, так, чтобы без слов, через немой разговор лица и всей фигуры, было видно, чего он хочет, как относится к событию, о чем думает.

Режиссер немого кино тоже был творчески мобилизован — от него требовалось умение тщательно отбирать художественные средства лаконичные и предельно выразительные. В строгих рамках этих требований в кино можно было многому научиться и театральному режиссеру.

Надо сказать, что как только кино заговорило, композиционное мастерство режиссера и пластическая выразительность актерского искусства начали отставать. Кино стало болтливым: появились бесконечные «разговоры за столом»; при этом лепка мизансцен, композиция кадров, монтаж эпизодов и всего фильма в известной мере оказались в пренебрежении. Сцены стали снимать киноаппаратом с одной точки, и они сделались значительно длиннее. Следовательно, и общая динамика монтажа изменилась.

Слово и цвет раздвинули возможности кино и еще больше приблизили его к литературе и живописи. Но эти вновь пришедшие в кино богатства изобразительных средств стали потворствовать режиссерской и актерской лени. По-моему, много болтающий кинематограф — это порождение ленивых малоспособных режиссеров и актеров. Ведь только леность творческой мысли может заставить рассуждать так: зачем искать форму, композицию, ракурс, освещение, когда можно спрятаться за текст?

Я далек от мысли призывать к молчанию заговоривший кинематограф. Это было бы просто глупо, особенно теперь, когда заговорил долго упорствовавший Чарли Чаплин. Речь идет о развитии и обогащении пластической выразительности киноактера и композиционного искусства режиссуры в современном кино.

В кино я встретился с рядом крупнейших мастеров — С. Эйзенштейном, С. Юткевичем, И. Пырьевым, Г. Александровым. Одно время С. Эйзенштейном была сделана попытка организовать режиссерскую группу для занятий по технологии кинорежиссуры. Он не хотел становиться в позицию мэтра по отношению к режиссерам, работающим в «Совкино», да и не был он в те годы мэтром. Поэтому он довольно деликатно предложил время от времени собираться, разрабатывая и обсуждая проблемы композиции. Он хотел использовать для этой цели произведения известных художников-живописцев, например Домье, или писателей, изучая их творчество с прицелом на специфику режиссерского мастерства в кинематографе.

Помню, например, одну из тем, которую предложил Сергей Михайлович: «Пусть кто-нибудь из товарищей проанализирует вопрос освещения на материале, допустим, романа Золя «Чрево Парижа». Перечитайте описание рынка — и увидите, что Золя работает как великолепный осветитель! А потом сделайте нам сообщение по этой теме, а уж мы постараемся «раздолбать» вас на все корки. И вам будет польза, и нам».

В группе С. Эйзенштейна работали, помню, Г. Александров, С. Юткевич, М. Каростин, И. Пырьев и другие. Собирались мы, правда, нечасто, ведь каждый из нас ставил картину, но даже эти немногие встречи будоражили мысль и служили хорошей зарядкой молодым режиссерам.

После постановки фильма я снова вернулся к театральной работе. К десятилетию Великого Октября Третья студия Художественного театра остановила свой выбор на пьесе Б. Лавренева «Разлом». Постановка юбилейного спектакля была поручена мне.

И о пьесе и о спектакле достаточно известно, и можно подробно на этом не останавливаться. Мне хочется отметить только, что в «Разломе» я продолжил начатые в «Виринее» поиски нового сценического отображения народа как основного героя спектакля. Студия понимала идейное содержание пьесы шире, чем «разлом» семьи капитана Берсенева. Нас интересовала пьеса Б. Лавренева не как семейная драма, а как широкое социальное полотно. В сущности, эта идейная установка достаточно всем известна, но чаще она является только содержанием режиссерской декларации. Меня же интересовали пути практического воплощения этих правильных, но в общем элементарных мыслей.

Первой и важнейшей задачей было распределить роли так, чтобы в матросских массовых эпизодах были заняты самые талантливые актеры студии — М. Державин, А. Горюнов, В. Балихин, Б. Шухмин, В. Кольцов, Д. Журавлев, В. Куза, В. Захава. Их талант и мастерство позволили вылепить яркие интересные эпизодические фигуры и таким образом создать в спектакле серьезное и выразительное лицо народа.

Такой коллектив актеров, занятых в массовых сценах, действительно мог соревноваться с исполнителями центральных ролей пьесы, то есть со Щукиным (Берсенев), с Русиновой (Татьяпа), Руслановым (Штубе), Мансуровой (Ксения).

Художником спектакля был приглашен Н. П. Акимов. Он предложил очень интересный принцип оформления «Разлома». Небольшие фрагменты военного корабля и квартиры Берсенева напоминали собой как бы кинокадры, и только два раза в течение спектакля, во время массовых картин на корабле, раскрывалась полностью вся сцена студии.

Меня, режиссера, стесненного масштабами театральной площадки, очень устраивал такой резкий контраст небольших кадров и полного раскрытия зеркала сцены. В это время многие грешили чисто внешним подражанием кино, пытались сочетать игру актера на сцене с кинопроекцией, переносом действия пьесы на экран и т. п.

В «Разломе» дело обстояло значительно сложнее и интереснее. Н. Акимов, так же как и я, искал обогащения выразительных средств театра. Если бы я перед этим не поставил кинокомедию «Два друга», я, может быть, и не откликнулся на предложение художника, восприняв его как достаточно внешнее подражание кинематографу. Теперь же меня подкупила в «кадровом» решении «Разлома» возможность продолжить работу с актерами спектакля в том же направлении, в каком она была начата мной в кино.

С помощью художника я мог, таким образом, работать над пластической выразительностью актера, экономным жестом, интересными и неожиданными ракурсами, над тем, что позднее в работах Вл. И. Немировича-Данченко получило название «мизансцены тела».

Именно поэтому оформление не выглядело трюком, то, что делал в спектакле художник, было глубоко связано с актерскими и режиссерскими задачами.

В «Разломе» я третий раз встретился со Щукиным как с актером. Он играл капитана Берсенева. О второй встрече я не упоминал: она произошла в злополучной «Зойкиной квартире», где он с удовольствием и с присущим ему талантом играл эпизодическую роль Ивана Васильевича из Ростова.

На этот раз, в «Разломе», работа наша протекала уже более спокойно. Мы лучше понимали друг друга. После премьеры

Борис Васильевич собрал свои фотографии из трех спектаклей — Павла из «Виринеи», Ивана Васильевича из «Зойкиной квартиры» и Берсенева из «Разлома» — и, наклеив их на одно паспарту, написал мне:

Дорогой Алеша! Тьт отец, я мать, а это наши дети. Правда, они не все удались в одинаковой степени, но ведь в семье не без урода. Прими их в знак наших новых встреч с тобой.

Б. Щукин[24]

В те годы Щукин был жаден до работы и поэтому с удовольствием соглашался играть даже эпизодические роли, если они давали ему интересный материал. Он не был сыт тем количеством ролей, какое выпадало на его долю в студии. Свидетельством этого является другая шуточная фотография, где Б. Щукин снят с Б. Шухминым, и они просят не забывать «безработных» актеров.

Творческий рост Б. Щукина не был стремительным, и по первым трем-четырем ролям, пусть великолепно сыгранным, все же нельзя было предугадать всю силу его огромного дарования.

Несколько лет спустя в «Егоре Булычове» (постановка Б. Захавы) и в образе В. И. Ленина («Человек с ружьем», постановка Р. Симонова) актер сделал такой рывок вперед, что всем стал ясен подлинный масштаб его артистического таланта. Постоянная мучительная неудовлетворенность, огромный неустанный труд, неоглядное расходование нервных и физических сил роднят его с другим крупнейшим художником советского театра — Н. Хмелевым. И не только в этом их сходство. Щукин, как и Хмелев, умел наполнить живым, трепетным чувством незыблемый и четкий рисунок роли. Точно и тонко разработанный замысел получал одухотворенное, эмоциональное воплощение.

Творческая генеалогия Щукина и Хмелева мне представляется единой. Оба они синтезируют в своем актерском искусстве суть идей Станиславского и Немировича, и именно в этом их огромная художественная сила; только Хмелев воспринял этот синтез непосредственно от Станиславского и Немировича, а Щукин — через своего гениального учителя Вахтангова. Хмелевского князя из «Дядюшкина сна» Вахтангов легко мог бы признать своим детищем, и то же самое без колебаний мог сделать Немирович-Данченко по отношению к щукинскому Ленину...

Следующая моя работа в студии была над пьесой Ю. Олеши «Заговор чувств». Пьеса эта была переделана автором из его романа «Зависть», произведения яркого, своеобразного таланта. По замыслу Олеши, такие человеческие чувства, как зависть, ревность, жестокость, любовь состоят как бы в заговоре против нового мира, против нашего «коммунистического завтра». Про-

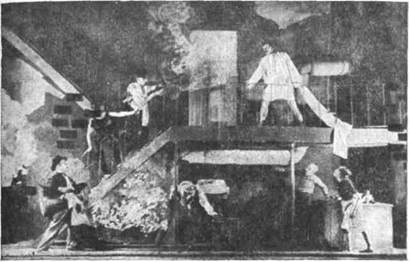

«Заговор чувств» Ю. К. Олеши.

Театр имени Евг. Вахтангова. Постановка А. Д. Попова.

Художник Н. П. Акимов. 1929. Сцена из спектакля

тивником всего отживающего в человеческом обществе, борющемся против этого заговора чувств, выступает Андрей Бабичев. Чувствам-заговорщикам автор противопоставил материалиста Бабичева, но, сделав своего героя делягой, колбасником по профессии, Олеша нарушил баланс идейных сил в пьесе, и заряд прошел мимо цели. В Андрее Бабичеве не оказалось черт строителя социализма, он был заражен деляческим практицизмом, и ненависть его к отживающим чувствам не являлась тем багажом, с которым одерживаются победы в новом мире.

Многие достоинства пьесы — образный, метафорический язык, авторский темперамент, юмор — дали богатейший материал и мне как режиссеру и художнику спектакля Н. Акимову. Но зритель, к сожалению, не получал от пьесы и от спектакля серьезного, глубокого материала для осмысливания нашей действительности.

Пьеса Олеши вызвала большую дискуссию в печати. Спектакль очень хвалила театральная публика, но единодушного признания пьеса все же не нашла. Некоторые творческие работники (среди них С. М. Эйзенштейн) считали «Заговор» самой яркой работой на моем режиссерском пути в те годы. Я думаю, что это было верно только частично. И пьеса и спектакль были противоречивы; сложным было и мое отношение к ним. Я нигде не был так творчески свободен, как в этой постановке, никогда

я не чувствовал себя столь смелым как постановщик. Но в то же время и мук больших, обычно плодотворных, в работе я не испытал. А когда вспоминаешь сейчас те далекие годы, невольно думается, что без страданий и преодолений нет, пожалуй, и настоящих побед.

Однажды ко мне в театр явился странный человек. Как в «Мудреце» у А. Н. Островского — «странный человек пришел». Действительно, в коридоре стоял мужчина в поношенной, далеко не свежей шляпе, сильно близорукий, очкастый, разговаривая, смотрел куда-то в сторону и вид имел человека, заранее готового обидеться. В руках он держал пьесу свернутую трубкой. «Ага, драматург, — подумал я, — причем драматург канительный, с таким, ежели свяжешься, хлебнешь горя». Пришедший что-то буркнув себе под нос, стал доставать из внутреннего кармана письмо:

— Вот, прочтите, это вам от Сейфуллиной.

Я развернул большой лист конторской бумаги и стал читать написанное размашистым почерком послание:

Глубокоуважаемый Алексей Дмитриевич!

Давненько мы с Вами не встречались, и Вы, «может быть, забыли обо мне». Тем более что я и в печати не часто о себе напоминаю за последние годы. Теперь начала писать, но не для театра. Сильно сожалею об этом. Очень бы хотелось опять, как принято говорить, войти в тесный контакт с Вашим театром. Не забывайте все-таки меня. Рада случаю хорошо о себе напомнить советом не упустить хорошую пьесу. Я уверена, что театру она доставит не только успех, но и новую подлинную заслугу. Пьеса Николая Федоровича Погодина называется «Темп». Она о пятилетке, но не халтура. Прекрасные массовые сцены, большая убедительность, живой диалог, хороший язык заставили меня позавидовать автору. По-моему, в интересах обеих сторон — драматурга и театра — она должна идти впервые у Вас. Я убедила Николая Федоровича не оставлять ее МХАТу, а предложить Вам. Если он меня послушается, то передаст это письмо Вам. Во всяком случае, я пишу его с искренним желанием добра Вашему театру. По моему убеждению, ее качество выше «Разлома» во много раз. Передавайте от меня привет всем, кто помнит нашу встречу в Вашем театре.

Искренно уважающая Вас Л. Сейфуллина.

P. S. В тоске по «вахтанговцам» я все же написала три картины не то драмы, не то комедии. И, уверяю Вас, недурно написала, но дальше дело не пошло. Искренно жалею[25].

По письму Лидии Николаевны я уже понимал, что пьеса «Темп» заслуживает внимания. В тот же вечер я ее прочел, а на следующий день сообщил руководству студии о том, что появился новый, свежий драматург, очеркист «Правды» Н. Погодин. Пьеса, хотя сырая и шершавая, но опять, как и «Виринея», это наша «новь», только теперь уже — зарница первой пятилетки. Так же как «Виринею» Сейфуллиной, пьесу Погодина непонятно, как ставить, как играть сегодняшних сезонников-рабочих. Непонятно, но необыкновенно заманчиво. Спектакль

может стать еще одной этапной работой студии, посвященной современности.

Наступила весна, кончился зимний сезон. Дружба моя с Н. Погодиным развивалась такими же темпами, как новостройки первой пятилетки. Вскоре он рассказал мне сюжет второй своей пьесы, которую он делал из очерков в «Правде» — «Поэма о топоре». Материал меня сразу захватил. Это совпало с предложением, которое я получил от Театра Революции,— занять пост художественного руководителя. Я решил не торопиться с этим вопросом и, в свою очередь, предложил театру взаимно познакомиться сначала на одной постановке. Быстро договорились, что осенью я буду ставить вторую пьесу Погодина — «Поэма о топоре», уйдя из Третьей студии.

Постановка «Темпа» в Третьей студии перешла в руки режиссерской коллегии в составе О. Басова, К. Миронова, А. Орочко, Б. Щукина; они и поставили спектакль. А я, целиком захваченный «Поэмой о топоре», вместе с Н. Погодиным и художником И. Шлепяновым выехал в Златоуст, на место действия будущей пьесы. За эту поездку мы так сдружились с Погодиным, что начали мечтать о более тесной и постоянной совместной работе. Так оно и произошло. Погодин вслед за мной вошел в руководство Театра Революции, приняв на себя заведование репертуарной частью.

Так, проработав семь лет в Третьей студии Художественного театра, я расстался с ней.

Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав