Читайте также:

|

Прежде чем перейти к «апломбам», проделывался «temps de courant», «что теперь предоставлено начинающим». Но у Филиппа Тальони всегда начинали адажио с этой комбинации, чтобы подготовить весь корпус, руки, особенно бедра, колени и подъем к предстоящим «апломбам». Так было и в ежедневном уроке Марии Тальони. «Temps de courant», как пишет Адис (в сущности «temps de courante»), в жаргоне танцевального класса превратилось в «temps-courarit». Это па уже во времена Адиса «забыто многими». «Temps de courante» состоит из plies в III позиции, затем во II, сопровождаемых округлым движением рук en dehors и en dedans; сначала •простым, т. е. только с одинаковым движением обеих рук, потом сложным, т. е. исполняемым руками, движущимися в противоположном направлении и по два раза. Проделывалось четыре раза вперед и четыре раза назад, сначала простое, затем сложное, что заставляло повторить всю комбинацию шестнадцать раз, с ее тридцатью двумя plies.

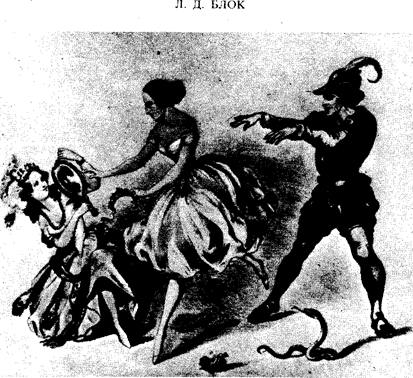

М. Тальони в балете «Дева Дуная»

Литография

Затем следовали demi-coupes (похожие на temps lie) в продолжение,двадцати пяти минут. «Этот прием теперь совершенно забыт во всяком классе». Demi-coupes делались «a la premiere», «a la seconde» и сложные (composes) следующим образом: встать в III позицию, открыть правую на II позицию носком в пол, привести в I позицию и продолжить это движение, делая demi-plie и выводя ногу вперед на IV позицию носком в пол; опустить выворотно пятку. Левую ногу подвести в I позицию и открыть на большую II, опустить ее носком в пол и повторить комбинацию с другой ноги. То же проделывается назад, в обратном направлении. Сложным называется demi-coupe, когда к той же комбинации прибавляются следующие усложнения: открытая на II позицию нога проделывает demi-grand rond de jambe en dehors и останавливается на II позиции; тогда проделать на полупальцах медленный tour d'aplomb en dehors. При движении назад все проделывается en dedans. Эту комбинацию повторить, и то же самое проделать, исполняя grand rond de jambe и двойной tour d'aplomb. Каждый раз по четыре demi-coupe вперед и назад, всего тридцать два demi-coupe.

За demi-coupe следовали аттитюды, такими же длинными и непрерывными комбинациями, требующими развитого дыхания. Они делались с различными preparation, с поворотами в один и два тура — всего тридцать два атти-тюда.

Следующее па — grands fouettes en face и en toumant, также непрерывной и долгой серией: en face — одно, с каждой ноги, потом по два и по три — всего — двенадцать, и сейчас же en tournant по одному, по два и по три поворота с каждой ноги — двенадцать; а всего двадцать четыре fouettes.

Следовало temps de chaconne или fouettes ballottes со все ускоряющимся темпом в количестве сорока.

Затем quart de tour также все подряд: восемь en face, восемь по четверть тура en dehors, четыре по полтура и два по туру; то же en dedans. Всего тридцать шесть.

Наконец — элементы различных видов пируэта. Прежде чем перейти к самим пируэтам: preparation de pirouette a la grande seconde, en attitude, также и sur le cou-de-pied. Эти preparations терпеливо проделывались сначала en face — одна, две, три подряд с каждой ноги; всего сорок восемь preparations. Затем повороты делались медленные, «нефилированные», и только после всего этого Тальони позволяла себе «филировать пируэты», т. е. исполнять то, что мы зовем турами на пальцах. Исполнялись пируэты: a la grande seconde, законченный sur le cou-de-pied; a la grande seconde, законченный на attitude; a la grande seconde законченный на арабеск; pirouette renversee. Проделывались сериями по три, по шесть и больше.

Заключался урок temps terre a terre и temps de vigueur; это были серии entrechats, ronds de jambe, brises, fouettes, sautes, sissonnes. К сожалению, эту часть урока (по нашей терминологии allegro) Адис только упоминает, относя подробное описание ко второй части труда, оставшейся ненапечатанной и хранящейся в музее Парижской оперы.

Таким упорным, «скучным» и однообразным, ежедневно повторяемым уроком выработала Тальони свой надолго оставшийся легендарным апломб и точность, отчетливость исполнения; верхом совершенства были ее адажио, которые она исполняла solo, не нуждаясь в поддержке19.

М. Тальони в балете «Сильфида».

Литография А.-Э. Шалона, ок. 1846 г.

«Тальони танцевала лучше и иначе, чем до нее»20 — как говорит Верон. Тем не менее она не прибегала ни к каким тур де форсам, столь любимым в предшествующую эпоху; сложные пируэты, мудреные па не входили в ее танец. Из найденных ею пуантов и несмотря на то, что она была в них очень искусна21, Тальони не сделала трюка, во что они превратились очень скоро. Она носила легкий и мягкий башмак, считаясь лишь с потребностями прыжка и с возможностью беззвучного передвижения по сцене22. Прыжки, замирание в воздухе, баллон — другая основа школы Тальони23. Слонимский указывает интересную паузу, найденную им в репетиторе «Сильфиды»: «Между третьей и последней четвертью такта в ее вариации кем-то отмечена длительная пауза, прерывающая движение прыжка. И настолько выразительна эта музыкальная фраза, что, кажется, видишь застывший в парении силуэт (см. музыку выхода Сильфиды в «grand pas des sylphides» во 2 акте)»24.

Костюм, введенный Тальони, направлен к той же цели. Длинные легкие широкие белые юбки, совсем простой белый скромный корсаж, самое большее что веночек или букет цветов вместо всякой мишуры — это все создано,, чтобы подчеркивать большие линии, полеты, отрешенность от трюка.

Вот один из ранних отзвуков облика Тальони в литературе — Индиана Жорж Занд: «Простота туалета одна уже выделяла ее среди брильянтов, перьев и цветов других женщин. Никаких драгоценностей, кроме жемчужных нитей, вплетенных в черные косы. Белизна матовой шеи, легкого платья и обнаженных плеч сливались в одно, и жаркий воздух бального зала еле оживил ее щеки легким румянцем — лепесток розы на снегу. Маленькое существо, миниатюрное и легкое; комнатная красота, которую блеск свечей делал сказочной и которая померкла бы в лучах солнца. Танцуя, она была так легка, что малейший ветерок, казалось, унесет ее; но легка была она без живости, без радости. Когда она садилась, тело ее гнулось, словно не имея силы поддерживать себя; когда она говорила, она улыбалась, а лицо ее было печально. В те годы успех фантастических рассказов был еще совсем новым; и знатоки этого литературного жанра сравнивали молодую женщину с очаровательным видением, вызванным чарами колдовства; лишь только забелеет рассвет, виденье побледнеет и исчезнет, как сон»25.

Тальони хотела говорить только танцем, и танцем таким, как она его понимала. Она пошла вразрез с долголетними привычками публики; несмотря на все перевороты, танцовщица, как и в XVIII веке, должна была прежде всего «пленять». Старая школа во главе с О. Вестрисом хотела видеть в артистке очаровательную «куртизанку»; ампирный костюм танцовщицы26 обнажает ее с явно эротическими подчеркиваниями, а советы Вестриса на уроках, которые слышал и записал Верон, звучат совсем цинично: «Милые мои, будьте очаровательны, кокетничайте; покажите в своих движениях самую увлекательную вольность; надо, чтобы и во время и после вашего па вы вызывали влюбленность; пусть весь партер и весь оркестр охватит желание провести с вами ночь»27.

Очень индивидуальны и руки Тальони. В жесте ее руки не только романтизм. Она не только разбила четкие и строго размеченные «позиции» и бросила руки в улетающие жесты. Еще больше поражает «ослабленность» рисунка рук, их житейский, домашний, интимный облик. Часто левая рука небрежно и мягко приведена к левому плечу; иногда одна рука совсем не «танцевально» заложена за спину. Это, по-видимому, два любимых, привычных движения Марии Тальони. Руки в позах нарочито не поддерживаются в локте, а сохраняют какую-то девическую беспомощность; это отнюдь не «красавиц городских давно бестрепетные руки».

М. Тальони и А. Гуэрра в балете «Тень».

Литография Ж. Бувье, ок. 1846 г.

Такая интимность, такая «трепетность» движения рук и были одним из мощных очарований Тальони, делающих ее столь «новой», столь «ни на что не похожей» по сравнению с другими танцовщицами французской школы, ученицами Гарделя и Вестриса, правильно заученным жестом несущими свои руки по строго установленным позициям классных упражнений.

Когда мы смотрим на руки Тальони, мы перекидываем нить не к руладам и выкрикам романтической драмы, не к дебрям романтического романа, не к риторике В. Гюго. Приходит в голову ощущение интимностей психологии, если не суховатого «Адольфа», то Стендаля и некоторых уклонов Бальзака.

Другими словами, в руках Марии Тальони сквозь дымку романтизма ясно выражены элементы нарождающегося реализма, как оно и было во всех больших явлениях романтического искусства. Когда мы перекинемся в 60—70-е годы и далее, мы встретим у представительниц французской школы эти самые руки Тальони — слабые, провисшие, житейские. Но как они выродились! От них веет не очарованием девической непосредственности — они в свою очередь стали «манерой», подражанием «образцу», поскольку авторитет Тальони на долгие годы заполонил все устремления танцовщиц. И в исполнении подражательниц, в этих «списках» с оригинала, тальониевский жест предан с головой: он делит облик на две резкие, области — вымуштрованные ноги и корпус и словно привязанные, чужие, простецкие, вялые руки. В танце Тальони о такой дисгармонии не может быть и речи, руки — неотъемлемая органическая часть всего целого. И тем не менее мы не можем не признать отголоска тальониевского жеста в этих позднейших однобоких копиях.

Тальони, вовсе не красивая от природы, почти горбатая, с впалой грудью, из своих недостатков и тут сделала стиль; она изгнала женщину из своего танца, отвернулась от всех ужимок «куртизанки» и победила, доказав, что танец — самодовлеющая сила, способная держать зрителя в своей власти, говорить языком бескомпромиссного искусства и вызывать фанатические восторги28.

Огюст Бурнонвиль, танцевавший с Тальони; так говорит о ней: «Она подымала меня над землей, и мне хотелось плакать, глядя на ее танец... Тальони была более совершенная технически, Эльслер брала реванш в. балетах характерных... Тальони вызывала слезы восхищения, Эльслер — улыбки удовольствия»29.

В заключение мы приведем письмо Рахели фарнгаген, поклонницы и друга Фанни Эльслер, тем самым очень вооруженной против Тальони, хотя сама она выдвигает свою «непредвзятость», но кто же более пристрастен, чем люди, подчеркивающие свое беспристрастие! Письмо этой остроумной, образованной и передовой женщины, объединявшей около себя все романтическое общество.Германии, очень язвительно; тем не менее ее острый взгляд, опытный в театральных восприятиях, уловил кое-какие реалистические штрихи, которые дорисуют нам облик Тальони и дадут некоторые детали ее танца, хотя и воспримем мы их иначе, чем Рахель.

«...Тальони я вовсе не нахожу такой сверхъестественной, как все, говорящие, и смотрящие, и слушающие, и — ну, да — и переживающие. Она трогательна в Сильфиде, и трогательно ее лицо, и я плакала. И никакого предвзятого мнения; это-то ты за мной знаешь. От темени до талии это один человек; от талии до носка — другой. Наверху она утонченная, романтичная, трогательная; но самое большее — трогательная русалка, которая полюбила, самоотверженно, давая себя в обиду. Ни безумия, ни восторга, ни обожания, ни преступности; и без залитого солнцем неба! Ниже талии, по сравнению с торсом, она слишком колоссальна. И нет у нее от природы — что так красиво — близких, сомкнутых пяток (ноги «иксом». — Л. Б.). Большие, не принадлежащие к телу ступни, которые все гнутся; да и все время она подгибает ноги (присядет и взлетит, вместо того чтобы попросту прыгнуть) и вообще больше делает вид, что прыгает, но в сущности подымается слишком мало. Обманывает тут всю публику. Крепкого итальянского подъема тоже у нее нет. Она даже неустойчива. Грация есть: однако не только природная, но еще и надуманная; а раз я это вижу, нахожу ее не довольно проработанной, условной, французской, впрочем, выполненной на основании природной (короче, Зонтаг в танце — только та более цельная, более природная, больше живет моментом); все же природная грация есть, и трогательное лицо. Но то, что я разглядела прежде всего, как вдруг разглядишь какой-нибудь угол, какое-нибудь пятно, это, как говорил граф Тилли, — «elle fait main, elle fait doigts», что того хуже (надуманные, вымученные положения кисти и пальцев. — Л. Б.). Мне это очень мешает. А ведь достаточно было только ей указать. Но как раз это-то восхищает публику. И даже лучших, Ventre Dieu! Я совсем одна. Разве что Шаль того же мнения; только главную деталь понимает он не так, как я. Теперь мы дошли до главных разоблачений: она танцует рядом с музыкой; elle n'en est pas penetree, et voila ce qui manque a ses membres (она ею не проникнута — вот чего не хватает ее членам), они не живут в едином (как у Фанни Эльелер). «Теперь вот это будет красиво; теперь я сделаю это; сейчас я легка; сейчас поворачиваю шею; вот я делаю поворот; теперь уронила руки; теперь сгибаю все тело и склоняюсь низко; вот я выпрямляюсь». Все впустую! Музыка протекает мимо; как прохладный поток из живого родника впитывает солнце, лучи, свет, тени, зелень — живет со всей природой вместе. Она же — читает лекцию! Нельзя сказать, чтобы она не трогала, не нравилась; но — она такова. Ты ведь мне веришь. Magra, magra, magrissima! (Худая, худая, худейшая!) Руки вымазаны белым, как и вообще вся; очень ее не красит! Фанни вся розовела, даже и руки. Тереза была богиней спокойствия; идеальный сон о лебеде, который и не приснится даже. Фанни меняла всякий'шаг с каждым услышанным звуком. Жила, творила, применяла выучку, высокую итальянскую школу, пусть даже нашпигованную ошибками и недомыслиями своего времени. Этого-то достаточно и у Тальони...»30.

Портрет— злой; что детали сложения, заведомо полного недостатков, не выдуманы, что так и было, более чем правдоподобно: и ноги «иксом», и непомерная их длина, и большая ступня — все это более или менее отразилось на портретах Тальони. Как следует отнестись к обвинению в неустойчивости, думается, ясно из приведенных выше компетентных слов Адиса. Тем более в недостаточность прыжка верить трудно — это указание идет слишком вразрез со всеми прочими, хотя бы наивный восторг Асенковой: «Ах! голубчик Сашинька, как танцует! Ну ведь вы видели Круазетт, ну ведь чудно кажется танцует? А эта никакого сравнения, как небо от земли; она просто летает. Два кружка сделает, и уж на конце сцены...»31.

Упрек же в натянутости, выдуманности и пр. и пр. — это все очень понятно: говорит поклонница Фанни Эльелер, любящая ее совершенно обратную манеру и потому неизбежно непонимающая, неумеющая ценить умный, проработанный, отвлеченный танец Тальони, причем ее холодная белизна раздражает даже Рахель при воспоминании о раскрасневшейся от танца Эльелер. Кроме того, Рахель Фарнгаген не переносит вообще французскую^ школу, о которой пишет: «Школа, вытягивающая члены, без мысли и чувства, школа, которую я ненавижу, которая меня парализует своей скукой, современная французская школа» з2. После этого нельзя и ожидать, чтобы ей полюбилась Тальони, поднявшая на новую высоту, выведшая на новые пути эту самую французскую школу. Потому что, если семья Тальони и космополитична по происхождению и благодаря вечным странствиям, все же Филипп Тальони — давний член балетной труппы Парижской оперы. Таким его считает и парижская критика: «Уже один Тальони украшал своим талантом нашу оперную сцену; несколько времени тому назад он покинул театр и отправился за границу, пропагандируя совершенство французского танца. Этот Тальони, хотя и итальянец по происхождению, француз по воспитанию, по вкусу и по изяществу»33. В манере своей он освоил и продолжил стиль французской школы: ученая хореография высшей квалификации. Эту школу необыкновенно широко и метко определяет случайно брошенная, короткая фраза Блазиса. В своем «Code of Terpsichore»34 он замечает: «Парижские танцовщики установили правильный метод для достижения стройного и полного достоинства (dignified) исполнения». Это исчерпывающе точное определение классического танца в его французском преломлении, доведенном до кульминационной точки Марией Тальони и ее отцом. Танец, «полный достоинства», «dignified», танец, который может танцевать человек, мыслящий, «как Кант», поющий, «как Новалис», фантазирующий, «как Гофман».

Как мы далеки от жонглера, «ломающегося» в угоду сеньеру или посетителям кабачка, от морескьера, стоящего много ниже плотника, от арлекина, вытворяющего среди прекрасного танца непередаваемо непристойные и унизительные шутки, и даже от танца XVIII века, только еще мечтавшего быть не ниже драматического искусства и торжествующего, когда выходит так же хорошо, «как в трагедии или комедии», причем не должно забывать, что первая л обязанность и танцовщика и танцовшрцы все же была «пленять»35. Весь этот долгий, страдный профессиональный путь' скопил богатый арсенал хореографических приемов, так проработал человеческий двигательный аппарат, что сделал из него послушную машину, более покорную интеллектуальным намерениям танцовщика, чем непосредственным инстинктивным импульсам.

В самом деле, посмотрим на другие виды танца: где встретим мы этот высокий строй всего инструмента, эту возможность говорить о широких человеческих интересах, если не в театральном профессиональном танце и в его ученой хореографии? В народных, этнографических доминирует эрос, более или менее завуалированный, религиозная основа давно потеряна и не ощущается в атавистических пережитках; но эрос — это не весь человек. Бытовые танцы городских слоев общества —- механизированное, стиснутое рамками «моды», «приличия» развлечение. Танцы экстатические, сектантские выпускают на волю подсознательную жизнь, и, во всяком случае, танцующий сектант — неполноценное человеческое существо. Танцы профессиональные на ярмарочных и аналогичных подмостках — это старые наши знакомые, продолжатели жонглерства, один из видов «ломанья» на потеху.. И даже итальянская школа театрального танца всегда культивировала ту же свою линию виртуозного танца, не очень заботясь о доведении его до уровня выработанного, сознательного искусства (мы не говорим о Вигано, стоявшем совершенно особняком). По указанию Блазиса, вывели итальянский танец из такого «грубого и неотесанного» состояния французские балетмейстеры, работавшие в Италии, из которых первым был Новерр.

Мы не можем отказаться от убеждения, что перелом в революцию -— для танца решающий момент глубокой важности. Все достижения техники за эти годы чрезвычайно обогащают танец именно интеллектуально: большие линии, которые легли в основу рисунка, приближение к пуантам и — явление чисто умозрительное — приближение техники танцовщицы к мужской, т. е. элемент отвлеченности в ней, наконец, геометризированный «телеграфический» танец36— это все материал для хореографии, желающей говорить о большем, чем о хорошеньких женщинах, их любовных переживаниях и страданиях, о ловкости их быстрых ножек и неге поз или о шармах «галантного пастуха» и его танцевальных рекордах, о человеческих, вернее, «актерских», драмах героя.

Танец может больше; танец может открывать нам перспективы на окружающий мир, неуловимые более грубым, более ограниченным в средствах анализом других сценических искусств. Литературность, лирика — одно, у них своя речь; танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык — отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой: восприятие танца проникает глубже в сознание, чем одни зрительные или слуховые впечатления; к ним примешиваются и моторные — наиболее твердо запоминаемые и усваиваемые. К этому он «извлекает» какие-то «корни» из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий.

Если когда и было с очевидностью ясно, что танец, родившийся в одно время с музыкой, может догнать своего близнеца, то это было во времена Тальони. Ее принимали «всерьез», и ее танец был очень видным фактором культуры времен романтизма. Именно танец, так как талантами «мимистки» Тальони не славилась. Все ее балеты задуманы целиком танцевально. Это явствует из указаний Castil-Blaze'a, очень скоро ее оценившего. «Некоторые критики находят пантомиму Тальони недостаточно выразительной — актриса в ней якобы ниже танцовщицы», — говорит он, но с этим мнением не соглашается. Если Тальони не подражает толкованию своих предшественниц, то это потому, что роли ее задуманы целиком, а не разыгрываются кусочками. «Весь жанр Тальони отвергает преувеличения; она не может принять гримасы и ужимки старой школы, условные приемы, принятые в мимике сообразно с уровнем понимания мало развитой и непривыкшей к способам выражения искусства публики. Мы уже понимаем с полуслова»37. Еще несколько уточняет образ Тальони указание того же Кастиль-Блаза: он видит аналогию в позах Тальони с позами персонажей Жироде и говорит про то, что Паста уже показала «эту простоту жеста, благородную и привлекательную».

«Мы уже понимаем с полуслова». Перемену стиля, внесенную Тальони во французский танец, современники рассматривают, как революцию38; это так, если брать спектакль в целом. Но если ограничиться одной техникой, правильнее, думается нам — мы уже это и указывали, — рассматривать новую технику Тальони как завершение произошедшего за четверть века переворота, где налицо все ее технические приемы, кроме пуантов; но и пуанты в таком виде, как их практиковала Тальони, т. е. остановки в позах, небольшие пробеги, были подготовлены. Тем не менее Тальони завершила и подготовила новую технику, и открывающийся новый этап французской школы по справедливости считается школой Тальони.

Причем влияние ее немедленно было воспринято итальянской школой, в которой практика пуантов очень скоро была освоена своеобразно, в соответствии с общим виртуозным жанром итальянцев. Яркой представительницей итальянского подхода к танцу была счастливая соперница Тальони Фанни Эльслер, ученица этой школы.

Ф. Эльслер закончила свое танцевальное образование в Милане и Неаполе, где провела три года, от четырнадцати до семнадцати лет. Живой, виртуозный танец итальянок, их энергичная и выразительная игра оказались вполне отвечающими природным наклонностям Ф. Эльслер, до того сдерживаемым строгой школой первого ее учителя Омера — француза. Фанни вернулась в Вену с итальянской манерой и итальянской силой, правда, не заразившись ни резкостью, ни тривиальностью, а смягчив чужую манеру природным вкусом и незабытыми уроками Омера. Очень трудно вынести из рецензий первых ее лет какое-нибудь точное указание о технике Фанни — для этого надо дождаться первых выступлений в Париже в 1834 году. Но у нас есть зарисовка сцены из балета «Оттавио Бинелли» 1830 года, в котором танцевала Эльслер:-в центральной группе все четыре солистки стоят в аттитюде на пальцах, их поддерживает кавалер.

Ф. Эльслер в балете «Остров пиратов».

Литография, 1835 г.

Когда Ф. Эльслер протанцевала в первый раз в 1834 году в Париже балет «Бурю», она была встречена очень восторженной прессой, нашедшей ее танец совершенно ни на кого не похожим. «Профессионалы называют этот вид танца taquetee; он состоит главным образом из быстрых мелких па, правильных, убористых, въедающихся в пол и всегда настолько же законченных и энергичных, насколько они грациозны и блестящи. Пуанты играют в нем большую роль, они привлекают взгляд и удивляют мысль; они готовы пробежать вокруг сцены без малейшей усталости и без того, чтобы привлекательная особа, которую они поддерживают, потеряла бы хоть что-нибудь из своего невероятного апломба и очаровательной мягкости...»39. В другом месте мы читаем: «С удивлением мы увидели ее бег на пуантах, столь острых, столь живых, столь непринужденных и проворных»40. И занятное слово, говорящее нам об уже крепком носке Эльслер: «...бурные приветствия, заглушающие дробный стук ее мелких шажков на пуантах»41. «То,^ что на языке королевской академии музыки условно называется пуантами, у нее удивительно, лучше их не бывает». «Пуанты, будто касающиеся раскаленного пола»42 — вот во что превратилась эта находка Тальони у противоположных ей по стилю артисток.

Ф. Эльслер и Ж. Перро в балете «Фауст».

Литография, 1831 г.

Совсем под влияние Тальони подпали многие и стали «тальонизировать», как говорит Кастиль-Блаз. Ближе всех подошли г-жа Юлия, г-жа Альберт и Перро, «исполнение которого было во многом аналогично танцу Тальони... в нем она нашла достойного партнера»43.

«Перро, знаменитый танцовщик, в настоящее время пер-. вый балетмейстер, был подлинным образцом для танцовщика demi-caractere; он с равным совершенством танцевал в трех жанрах: terre-a-terre, сильные па и па с элевацией и большим баллоном. Трудно было поверить, что это тот же человек, тот жедсполнитель»44.

К. Гризи и Ж. Перро, исполняющие польку.

Литография Ж. Бувье, ок. 1846 г.

Перро — последний танцовщик в XIX веке, которому удалось завоевать на сцене место, равное с балериной. Времена изменились: в XVIII веке и в начале XIX вершиной танца почитался танец мужской; это нашло наивное выражение в том, что везде имена премьеров пишутся впереди имен балерин — во всех списках, например альманахов, в рецензиях; еще в 1830 году45 имя партнера Тальони стоит в рецензиях впереди ее имени, при упоминании pas de deux. Балерина вознесена славой таких танцовщиц, как прежде всего сама Тальони, после нее Эльслер, Гризи, на пьедестал, недосягаемый для танцовщика, превратившегося также и в силу перемены в стиле танца во вспомогательную величину, в «поддержку» при пуантах, «в катапульт», которому поручено бросать танцовщицу в воздух и ловить ее на лету. Сила ног — уже недостаточная рекомендация для ангажемента танцовщика; от него более не требуется улетать к колосникам и там задерживаться, не ждут от него ни очарования Адониса, ни красоты Аполлона; от него хотят только, чтобы он не был безобразен сверх меры и мог бы жонглировать без заметных усилий грузом в двести фунтов. «Можно сказать, что танцовщик более не существует» 46. Вот как рисует положение мужского танца в 1857 году Ш. де Буанье. С горечью говорит о том же Сен-Леон: «О, времена изменчивы! Прежде плясуньи, как милости, ждали улыбки полновластного владыки танца; теперь презираемое племя плясунов заискивает, чтобы получить благосклонный кивок последней из корифеек»47. А в 1867 году просвещенный знаток театра Л. Селлер эту перемену не только приветствует, но еще и мимоходом, как очевидную вещь бросает:

«Вообще, можно ли себе представить что-нибудь более неизящное, чем танцовщик?»48

Но еще в 1844 году Alberic Segond, рисуя неудачные балетные выступления в оперном спектакле, с каким-то особенным отвращением говорит о танцовщике: «О ужас! Г-н Фремоль, мерзостно завитой, протанцевал такое па, которое могло понравиться разве на балаганах. Я закрыл глаза при этом удручающем зрелище...»49. Ту же гадливость вложил и Гаварни в свою иллюстрацию к этим фразам. Положительно, в Париже больше не хотели смотреть на танцовщиков; кончилось это полной утратой стиля мужского танца к концу века, так как введено было широкое применение травести, а танцовщик был представлен лишь тусклыми малочисленными артистами для неизбежной поддержки.

Отказавшись от мужского танца, парижский балет отказался от своего первенства, так как перестал быть полноценным, хореография его сделалась однобокой. С середины XIX века гегемония его потеряна. Но не в одном этом явлении причина померкшей славы театрального танца Франции. Л. Адис видит ее в потерянной традиции преподавания. «Наш театральный танец в упадке. Тонкий вкус, изысканность воспитания, возвышенность, прямота и логичность техники — вот характерные черты наши, великих артистов прежних дней, служивших примером молодежи; все это погасло у нас окончательно. Унаследовали нашу хореографическую славу иностранцы; они восприняли принципы и вдохновились традициями, составлявшими силу наших учителей; они перенесли эту науку к себе и придерживаются ее до сих пор; когда нужен талантливый исполнитель, мы идем его занимать, так как у нас таких больше нет...»50.

Приводим еще несколько отрывков из тех же сетований Адиса на современное ему состояние преподавания танца, так как они кроме картины полного упадка школы содержат некоторые указания, не лишенные интереса и для нас.

Ж. Перро в балете «Эсмеральда»

Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| ОТ БОШАНА ДО ВЕСТРИСА 5 страница | | | ОТ БОШАНА ДО ВЕСТРИСА 7 страница |