Читайте также:

|

Метод сорбции фтора осадком гидроксида Al или Mg целесообразно применять при обработке поверхностных вод, когда кроме обесфторирования требуется также осветление и обесцвечивание. А также при обработке подземных вод при необходимости их одновременного умягчения и обесфторирования.

Обесфторивание воды солями алюминия основано на сорбции фтора осадком гидроксида алюминия. Это связано с образованием на поверхности твердой фазы малорастворимых фторидов. При этом эффективность процесса находится в обратной зависимости от рН воды. По мере снижения рН воды при постоянной дозе сульфата алюминия эффективность обесфторивания возрастает, что объясняется неоднородностью состава осадков при гидролизе сульфата алюминия при различных рН. При низких значениях рН в осадке преимущественно образуется основной сульфат алюминия — А1(ОН)SO4, эффективность обесфторивания возрастает, уменьшается содержание в нем гидроксида алюминия, который сорбирует фтор в меньшей степени, чем основной сульфат алюминия. По данным В. В. Ломако, для обесфторивания воды при значениях рН, близких к нейтральным, требуются очень большие дозы серно-кислого алюминия. Поэтому удаление фтора из воды этим способом наиболее целесообразно вести при рН 4,3..5,0. При таких значениях расход сульфата алюминия на 1 мг удаленного фтора составит 25…30 мг/л. Следовательно, обесфторивание воды гидроксидом алюминия требует ее предварительного подкисления с последующим подщелачиванием для снижения коррозионного действия воды. Технологическая схема состоит из вертикального смесителя, осветлителей со взвешенным осадком и скорых осветлительных фильтров. Раствор кислоты для подкисления вводится перед смесителем, сульфат алюминия — в смеситель, известь для подщелачивания воды — перед фильтрами. Большие расходы кислоты и извести, а также необходимость точного дозирования реагентов делают этот метод обесфторивания воды дорогим и сложным в эксплуатации.

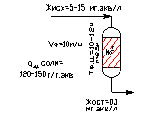

Обесфторивание воды гидроксидом магния:

рН = 9,5 – происходит эффективное удаление F.

MgSO4 добавляется при недостатке Mg в исходной воде.

На 1 мг F приходится 50-60 мг Mg, (150-160 мг MgSO4).

Доза остаточного F определяется по ф-ле:

Фост = Фисх – (0,07*Фисх*(Mg)0,5),где

Фисх – сод-ие F- в исходной воде

(Mg)0,5 – кол-во Mg, выпавшего в осадок при подщелачивании воды.

19. Приведите схему дефферезации воды методом глубокой аэрации.

Повышенное содержание железа в воде придаёт ей буроватую окраску, неприятный металлический привкус, вызывает зарастание водопроводных сетей и водоразборной арматуры, является причиной неполадок в текстильной, пищевой бумажной и т.д. отраслях промышленности. Повышенное содержание Fe (т.е. > 0,3 мг/л) в питьевой воде вредно для здоровья человека.

Метод вакуумно-эжекционной аэрации.

Сущность метода заключается в окислении кислородом воздуха железа (2) в окисное с образованием коллоида гидроксида железа, его коагулировании при рН = 6,8…7 и выделении в осадок в виде бурых хлопьев. При контакте воды, содержащее железо (2), с воздухом кислород растворяется в воде, окислительный потенциал системы повышается, и если при этом создать условия для удаления части растворённой углекислоты, то рН системы возрастёт до значения, обеспечивающего при данном окислительном потенциале выпадение в осадок гидроксида железа (3).

1. Конический насадок (происходит сужение потока воды и увеличение скорости истечения).

2. Вакуумная камера.

3. Отверстия для подачи воздуха и удаления СО2

4. Эжекционная камера, в кот. происходит насыщение воды кислородом.

5. Эжекционная камера.

6. Эжекционная камера.

7. Отражательная пластина.

8. Бак.

9. Насос.

10. Скорый фильтр.

Обесфторивание воды гидроксидом магния:

рН = 9,5 – происходит эффективное удаление F.

MgSO4 добавляется при недостатке Mg в исходной воде.

На 1 мг F приходится 50-60 мг Mg, (150-160 мг MgSO4).

Доза остаточного F определяется по ф-ле:

Фост = Фисх – (0,07*Фисх*(Mg)0,5),где

Фисх – сод-ие F- в исходной воде

(Mg)0,5 – кол-во Mg, выпавшего в осадок при подщелачивании воды.

19. Приведите схему дефферезации воды методом глубокой аэрации.

Повышенное содержание железа в воде придаёт ей буроватую окраску, неприятный металлический привкус, вызывает зарастание водопроводных сетей и водоразборной арматуры, является причиной неполадок в текстильной, пищевой бумажной и т.д. отраслях промышленности. Повышенное содержание Fe (т.е. > 0,3 мг/л) в питьевой воде вредно для здоровья человека.

Метод вакуумно-эжекционной аэрации.

Сущность метода заключается в окислении кислородом воздуха железа (2) в окисное с образованием коллоида гидроксида железа, его коагулировании при рН = 6,8…7 и выделении в осадок в виде бурых хлопьев. При контакте воды, содержащее железо (2), с воздухом кислород растворяется в воде, окислительный потенциал системы повышается, и если при этом создать условия для удаления части растворённой углекислоты, то рН системы возрастёт до значения, обеспечивающего при данном окислительном потенциале выпадение в осадок гидроксида железа (3).

1. Конический насадок (происходит сужение потока воды и увеличение скорости истечения).

2. Вакуумная камера.

3. Отверстия для подачи воздуха и удаления СО2

4. Эжекционная камера, в кот. происходит насыщение воды кислородом.

5. Эжекционная камера.

6. Эжекционная камера.

7. Отражательная пластина.

8. Бак.

9. Насос.

10. Скорый фильтр.

Скорость окисления Fе2+ зависит от крупности капель, на которые мы разбиваем струю воды.

Можно увеличить грязеёмкость фильтра за счёт дополнительного слоя антрацита или керамзита.

20. Нарисуйте схему устройства и работы отстойника с малой глубиной осаждения взвеси.

Скорость окисления Fе2+ зависит от крупности капель, на которые мы разбиваем струю воды.

Можно увеличить грязеёмкость фильтра за счёт дополнительного слоя антрацита или керамзита.

20. Нарисуйте схему устройства и работы отстойника с малой глубиной осаждения взвеси.

1 Подача исходной воды;

2 Горизонтальный отстойник;

3 Лоток децентрализованного отбора осветлённой воды;

4 Зона осветления воды;

5 Тонкослойные модули;

6 Лотки для сбора и отведения воды;

7 Вихревая камера хлопьеобразования;

8 Отвод осветлённой воды;

9 Водораспределительные перфорированные трубы;

10 Перфорированные трубы сбора и удаления осадка.

В сооружениях тонкослойного осветления осаждение взвеси протекает в малом слое воды, образуемом устройством наклонных элементов. Эти элементы обеспечивают быстрое выделение взвеси и ее сползание по их наклонной поверхности в зону хлопьеобразования и осадкоуплотнения. Режим течения в отстойнике – ламинарный.

Тонкослойные элементы или блоки могут выполняться из мягких или полужестких полимерных пленок, соединенных в сотовую конструкцию, или из жестких листовых материалов в виде отдельных полок. Размеры в плане отдельных блоков следует принимать в пределах 1х1... 1,5x1,5 м с учетом фактических размеров сооружения. Высоту поперечного сечения тонкослойного ячеистого элемента рекомендуется принимать в пределах 0,03 … 0,05 м. Ячейки могут быть приняты любой формы, исключающей накопление в них осадка. Угол наклона элементов необходимо принимать в пределах 50... 60° (меньшие значения для более мутных вод, большие — для маломутных цветных). Сбор осветленной воды из тонкослойных сооружений следует осуществлять желобами с затопленными отверстиями или открытыми водосливами, например, треугольного профиля, расположенными на расстоянии не более 2... 3 м друг от друга.

Высота тонкослойных элементов (h0) существенно влияет на эффект осветления воды (Э).

F = Q / q, где

F –площадь зон осаждения;

Q –суточная (часовая) производительность;

q –удельная нагрузка (СНиП для маломутных и цветных вод, обработанных коагулянтом, 3…3,5 м3/(ч×м2), для средней мутности 3,6…4,5 м3/(ч×м2), для мутных вод 4,6…5,5 м3/(ч×м2).

Применение тонкослойных модулей в отстойниках повышает скорость осветления, уменьшает площадь отстойника на 60%, эффект обработки воды увеличивается на 25…30%.

21. Нарисуйте схему скорого фильтра с боковым отводом промывной воды и водовоздушной промывкой.

1. Корпус;

2. Загрузка – кварцевый песок;

3. Колпачковая распределительная (дренажная) система;

4. Подача воздуха для водовоздушной промывки;

5. Струенаправляющий выступ;

6. Направляет струю в горизонтальном направлении для равномерного отвода воды (α = 450);

7. Верхнее отделение канала;

8. Нижнее отделение канала.

В скорых фильтрах с боковым отводом промывной воды и водовоздушной промывкойпредусматривают две трубчатые распределительные системы: одна для подачи воды, другая — воздуха. Воздухораспределительная система состоит из дырчатых полиэтиленовых труб, располагаемых у дна сооружения. Также в них применяют систему горизонтального отвода промывной воды, основными элементами которой являются пескоулавливающий желоб и струенаправляющий выступ.

Работа такого фильтра осуществляется по следующей схеме:

Обрабатываемая вода, подается в верхнее отделение бокового кармана и далее по распределительной системе поступает в загрузку.

Фильтрат собирается в подзагрузочном объеме и поступает в нижнее отделение бокового кармана, откуда по трубопроводу отводится в сборный коллектор очищенной воды.

1 Подача исходной воды;

2 Горизонтальный отстойник;

3 Лоток децентрализованного отбора осветлённой воды;

4 Зона осветления воды;

5 Тонкослойные модули;

6 Лотки для сбора и отведения воды;

7 Вихревая камера хлопьеобразования;

8 Отвод осветлённой воды;

9 Водораспределительные перфорированные трубы;

10 Перфорированные трубы сбора и удаления осадка.

В сооружениях тонкослойного осветления осаждение взвеси протекает в малом слое воды, образуемом устройством наклонных элементов. Эти элементы обеспечивают быстрое выделение взвеси и ее сползание по их наклонной поверхности в зону хлопьеобразования и осадкоуплотнения. Режим течения в отстойнике – ламинарный.

Тонкослойные элементы или блоки могут выполняться из мягких или полужестких полимерных пленок, соединенных в сотовую конструкцию, или из жестких листовых материалов в виде отдельных полок. Размеры в плане отдельных блоков следует принимать в пределах 1х1... 1,5x1,5 м с учетом фактических размеров сооружения. Высоту поперечного сечения тонкослойного ячеистого элемента рекомендуется принимать в пределах 0,03 … 0,05 м. Ячейки могут быть приняты любой формы, исключающей накопление в них осадка. Угол наклона элементов необходимо принимать в пределах 50... 60° (меньшие значения для более мутных вод, большие — для маломутных цветных). Сбор осветленной воды из тонкослойных сооружений следует осуществлять желобами с затопленными отверстиями или открытыми водосливами, например, треугольного профиля, расположенными на расстоянии не более 2... 3 м друг от друга.

Высота тонкослойных элементов (h0) существенно влияет на эффект осветления воды (Э).

F = Q / q, где

F –площадь зон осаждения;

Q –суточная (часовая) производительность;

q –удельная нагрузка (СНиП для маломутных и цветных вод, обработанных коагулянтом, 3…3,5 м3/(ч×м2), для средней мутности 3,6…4,5 м3/(ч×м2), для мутных вод 4,6…5,5 м3/(ч×м2).

Применение тонкослойных модулей в отстойниках повышает скорость осветления, уменьшает площадь отстойника на 60%, эффект обработки воды увеличивается на 25…30%.

21. Нарисуйте схему скорого фильтра с боковым отводом промывной воды и водовоздушной промывкой.

1. Корпус;

2. Загрузка – кварцевый песок;

3. Колпачковая распределительная (дренажная) система;

4. Подача воздуха для водовоздушной промывки;

5. Струенаправляющий выступ;

6. Направляет струю в горизонтальном направлении для равномерного отвода воды (α = 450);

7. Верхнее отделение канала;

8. Нижнее отделение канала.

В скорых фильтрах с боковым отводом промывной воды и водовоздушной промывкойпредусматривают две трубчатые распределительные системы: одна для подачи воды, другая — воздуха. Воздухораспределительная система состоит из дырчатых полиэтиленовых труб, располагаемых у дна сооружения. Также в них применяют систему горизонтального отвода промывной воды, основными элементами которой являются пескоулавливающий желоб и струенаправляющий выступ.

Работа такого фильтра осуществляется по следующей схеме:

Обрабатываемая вода, подается в верхнее отделение бокового кармана и далее по распределительной системе поступает в загрузку.

Фильтрат собирается в подзагрузочном объеме и поступает в нижнее отделение бокового кармана, откуда по трубопроводу отводится в сборный коллектор очищенной воды.

|  Промывка осуществляется обратным током воды (т.е. снизу вверх). В начале промывки загрузка продувается воздухом для предварительного разрушения загрязнений и выравнивания гидравлического сопротивления загрузки по площади сооружения. Затем в результате одновременной подачи воды и воздуха загрязнения полностью разрушаются и перемещаются кверху, выходя на поверхность загрузки, и далее в верхнее отделение бокового кармана и за пределы аппарата. По окончании совместной водовоздушной промывки подача воздуха в загрузку прекращается и производится дополнительная промывка загрузки водой. Таким образом, в конце промывки из загрузки удаляется оставшийся в ней воздух, она несколько разрыхляется и восстанавливается ее первоначальная пористость. По окончании промывки производится сброс первого фильтрата, а затем вновь начинается фильтроцикл.

Удаление загрязнений при промывке осуществляется с помощью системы горизонтального (низкого) отвода воды. Промывная вода из надгрузочного объема, двигаясь горизонтальным потоком, проходит через пескоулавливающий желоб и сливается в верхнее отделение бокового кармана и далее в водосток. Необходимая скорость горизонтального потока в начальном сечении создается за счет его стеснения струенаправляющим выступом. Выносимые потоком отдельные зерна загрузки оседают на стенках желоба и через щель между стенками попадают обратно в загрузку.

22. Дайте схему кондиционирования воды повышенного антропогенного воздействия.

После О3 всё равно проводят Cl-ие.

Озонирование в системе.

Промывка осуществляется обратным током воды (т.е. снизу вверх). В начале промывки загрузка продувается воздухом для предварительного разрушения загрязнений и выравнивания гидравлического сопротивления загрузки по площади сооружения. Затем в результате одновременной подачи воды и воздуха загрязнения полностью разрушаются и перемещаются кверху, выходя на поверхность загрузки, и далее в верхнее отделение бокового кармана и за пределы аппарата. По окончании совместной водовоздушной промывки подача воздуха в загрузку прекращается и производится дополнительная промывка загрузки водой. Таким образом, в конце промывки из загрузки удаляется оставшийся в ней воздух, она несколько разрыхляется и восстанавливается ее первоначальная пористость. По окончании промывки производится сброс первого фильтрата, а затем вновь начинается фильтроцикл.

Удаление загрязнений при промывке осуществляется с помощью системы горизонтального (низкого) отвода воды. Промывная вода из надгрузочного объема, двигаясь горизонтальным потоком, проходит через пескоулавливающий желоб и сливается в верхнее отделение бокового кармана и далее в водосток. Необходимая скорость горизонтального потока в начальном сечении создается за счет его стеснения струенаправляющим выступом. Выносимые потоком отдельные зерна загрузки оседают на стенках желоба и через щель между стенками попадают обратно в загрузку.

22. Дайте схему кондиционирования воды повышенного антропогенного воздействия.

После О3 всё равно проводят Cl-ие.

Озонирование в системе.

1. Фильтр (удаляет механические примеси).

2. Компрессор.

3. Теплообменник (воздух нагревается).

4. Осушитель (воздухо- или влагопоглотитель).

5. Озонатор.

6. Контактный рез-ар.

7. Подача исходной воды.

8. Отвод воды.

Одним из наиболее сильных окислителей, уничтожающих бактерии, споры и вирусы (в частности, вирусы полиомиелита), является озон О3. При озонировании одновременно с обеззараживанием происходит обесцвечивание воды, дезодорация и улучшение вкусовых качеств. Озон не изменяет природные свойства воды, так как его избыток через несколько минут превращается в кислород О2.

Озон получают из атмосферного воздуха в озонаторах, в результате воздействия на него «тихого» электрического заряда, сопровождающегося выделением озона.

Озонаторный генератор представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат с вмонтированными в него из нержавеющей стали трубками, по типу теплообменника.

1. Фильтр (удаляет механические примеси).

2. Компрессор.

3. Теплообменник (воздух нагревается).

4. Осушитель (воздухо- или влагопоглотитель).

5. Озонатор.

6. Контактный рез-ар.

7. Подача исходной воды.

8. Отвод воды.

Одним из наиболее сильных окислителей, уничтожающих бактерии, споры и вирусы (в частности, вирусы полиомиелита), является озон О3. При озонировании одновременно с обеззараживанием происходит обесцвечивание воды, дезодорация и улучшение вкусовых качеств. Озон не изменяет природные свойства воды, так как его избыток через несколько минут превращается в кислород О2.

Озон получают из атмосферного воздуха в озонаторах, в результате воздействия на него «тихого» электрического заряда, сопровождающегося выделением озона.

Озонаторный генератор представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат с вмонтированными в него из нержавеющей стали трубками, по типу теплообменника.

Внутри каждой стальной трубы помещена стеклянная трубка с небольшой (2...3 мм) кольцевой, воздушной прослойкой, являющейся разрядным пространством. Внутренняя поверхность стеклянных трубок покрыта графитомедным (или алюминиевым) покрытием. К стальным трубам подводят электрический переменный ток напряжением 8... 10 кВ, а покрытия на стеклянных трубках заземляют. При прохождении электрического тока через разрядное пространство происходит разряд коронного типа, в результате которого образуется озон. Предварительно осушенный и очищенный воздух проходит через кольцевое пространство и таким образом озонируется, т. е. образуется озоно-воздушная смесь.

Воздух, используемый в озонаторах, должен быть предварительно освобожден от влаги и пыли. При сушке воздуха выделяется теплота. Чтобы в озонатор не попал слишком теплый воздух, его подвергают охлаждению. С этой целью воздух пропускают через теплообменник.

Доза озона зависит от назначения озонирования воды. Если озон вводят только для обеззараживания в фильтрованную воду (после ее предварительного коагулирования), то дозу озона принимают 1... 3 мг/л, для подземной воды — 0,75... 1 мг/л, при введении озона для обесцвечивания и обеззараживания воды доза озона может доходить до 4 мг/л. Продолжительность контакта обеззараживаемой воды с озоном принимается 5... 12 мин.

Озон очень сильный окислитель, поэтому патогенные микроорганизмы уничтожаются им в 15 - 20 раз, а споровые формы бактерий — в 300 - 600 раз быстрее, чем хлором. Концентрация остаточного озона после выхода воды из контактной камеры должна быть 0,1—0,3 мг/л. Передозировка озона не опасна, так как через короткое время он превращается в кислород.

23. Повторное использование промывной воды и обработка осадка на водоочистных комплексах.

Всё написано в СНиПе приложение 9.

Рисунок прилагается.

Основная схема:

Время пребывания воды в смесителе 1,5…2 мин. Если содержание планктона > 1000 клеток на 1 л, то перед смесителем предусматривается микрофильтр.

Время пребывания воды в КХО от 10 до 40 мин. Образование и укрупнение хлопьев.

Время пребывания в отстойнике ≈ 2…2,5 ч. На выходе: М=10…15 мг/л.

В фильтре происходит окончательное осветление и обесцвечивание воды. В качестве загрузки используют песок или антрацит.

В РЧВ вода соответствует нормам ГОСТа. Она предназначена для аварийного и противопожарного запаса.

НС-2 – подаёт воду потребителю.

Промывка:

Вода на промывку фильтров поступает из бака, а в бак она попадает после фильтровальной очистки или из трубопровода чистой воды.

Обработка промывной воды:

Песколовки:

Для улавливания из сточных вод песка и других минеральных нерастворенных загрязнений применяют песколовки.

Усреднители:

Для усреднения расхода и количества загрязнений сточных вод применяются контактные и проточные усреднители.

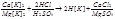

24. Умягчение воды катионированием, схемы и области применения.

СНиП приложение 7.

Na-катионирование одноступенчатое:

Р-ция катионирования:

Внутри каждой стальной трубы помещена стеклянная трубка с небольшой (2...3 мм) кольцевой, воздушной прослойкой, являющейся разрядным пространством. Внутренняя поверхность стеклянных трубок покрыта графитомедным (или алюминиевым) покрытием. К стальным трубам подводят электрический переменный ток напряжением 8... 10 кВ, а покрытия на стеклянных трубках заземляют. При прохождении электрического тока через разрядное пространство происходит разряд коронного типа, в результате которого образуется озон. Предварительно осушенный и очищенный воздух проходит через кольцевое пространство и таким образом озонируется, т. е. образуется озоно-воздушная смесь.

Воздух, используемый в озонаторах, должен быть предварительно освобожден от влаги и пыли. При сушке воздуха выделяется теплота. Чтобы в озонатор не попал слишком теплый воздух, его подвергают охлаждению. С этой целью воздух пропускают через теплообменник.

Доза озона зависит от назначения озонирования воды. Если озон вводят только для обеззараживания в фильтрованную воду (после ее предварительного коагулирования), то дозу озона принимают 1... 3 мг/л, для подземной воды — 0,75... 1 мг/л, при введении озона для обесцвечивания и обеззараживания воды доза озона может доходить до 4 мг/л. Продолжительность контакта обеззараживаемой воды с озоном принимается 5... 12 мин.

Озон очень сильный окислитель, поэтому патогенные микроорганизмы уничтожаются им в 15 - 20 раз, а споровые формы бактерий — в 300 - 600 раз быстрее, чем хлором. Концентрация остаточного озона после выхода воды из контактной камеры должна быть 0,1—0,3 мг/л. Передозировка озона не опасна, так как через короткое время он превращается в кислород.

23. Повторное использование промывной воды и обработка осадка на водоочистных комплексах.

Всё написано в СНиПе приложение 9.

Рисунок прилагается.

Основная схема:

Время пребывания воды в смесителе 1,5…2 мин. Если содержание планктона > 1000 клеток на 1 л, то перед смесителем предусматривается микрофильтр.

Время пребывания воды в КХО от 10 до 40 мин. Образование и укрупнение хлопьев.

Время пребывания в отстойнике ≈ 2…2,5 ч. На выходе: М=10…15 мг/л.

В фильтре происходит окончательное осветление и обесцвечивание воды. В качестве загрузки используют песок или антрацит.

В РЧВ вода соответствует нормам ГОСТа. Она предназначена для аварийного и противопожарного запаса.

НС-2 – подаёт воду потребителю.

Промывка:

Вода на промывку фильтров поступает из бака, а в бак она попадает после фильтровальной очистки или из трубопровода чистой воды.

Обработка промывной воды:

Песколовки:

Для улавливания из сточных вод песка и других минеральных нерастворенных загрязнений применяют песколовки.

Усреднители:

Для усреднения расхода и количества загрязнений сточных вод применяются контактные и проточные усреднители.

24. Умягчение воды катионированием, схемы и области применения.

СНиП приложение 7.

Na-катионирование одноступенчатое:

Р-ция катионирования:

|  Р-ция регенерации:

Р-ция регенерации:

Умягчаемая вода пропускается через Na - катионитовые фильтры. Для глубокого умягчения воды с незначительным содержанием взвешенных веществ и Ц < 30°; М < 5-8 мг/л; Жисх ОБЩ < 15 мг-экв / л; Жост = 0,03…0,05 мг-экв / л.

Na-катионирование двухступенчатое:

Умягчаемая вода пропускается через Na - катионитовые фильтры. Для глубокого умягчения воды с незначительным содержанием взвешенных веществ и Ц < 30°; М < 5-8 мг/л; Жисх ОБЩ < 15 мг-экв / л; Жост = 0,03…0,05 мг-экв / л.

Na-катионирование двухступенчатое:

Умягчаемая вода пропускается сначала через Na - катионитовые фильтры I ступени, где жесткость снижается на 70 - 75%, а затем через Na-катионитовые фильтры II ступени. Для весьма глубокого умягчения воды с незначительным содержанием взвешенных веществ и Ц < 30°; М < 5-8 мг/л; Жисх ОБЩ = 8…10 – 14 мг-экв / л; Жост = 0,01 мг-экв / л.

Схема Н катионирования с голодной регенерацией:

Применяется для обработки воды с повышенным соединением Жк при малом содержании Na в исходной воде.

Умягчаемая вода пропускается сначала через Na - катионитовые фильтры I ступени, где жесткость снижается на 70 - 75%, а затем через Na-катионитовые фильтры II ступени. Для весьма глубокого умягчения воды с незначительным содержанием взвешенных веществ и Ц < 30°; М < 5-8 мг/л; Жисх ОБЩ = 8…10 – 14 мг-экв / л; Жост = 0,01 мг-экв / л.

Схема Н катионирования с голодной регенерацией:

Применяется для обработки воды с повышенным соединением Жк при малом содержании Na в исходной воде.

Р-ция катионирования:

Р-ция катионирования:

Р-ция регенерации:

Р-ция регенерации:

Схемы Н - Na - катионирования:

А) Параллельное:

Схемы Н - Na - катионирования:

А) Параллельное:

Часть воды пропускается через Na-катионитовый фильтр, другая часть — через Н-катионитовый, после чего оба фильтрата (щелочной и кислый) смешиваются и происходит их взаимная нейтрализация. Затем вся вода поступает в дегазатор для удаления свободной углекислоты. Жк/Жо ≥ 0,5 при Жн < 3,5 мг-экв/л; Щост = 0,3…0,4 мг-экв/л; Жост = 0,03 мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 3…4; Na+ ≤ 1…2 мг-экв / л.

Б) Последовательное:

Часть воды пропускается через Na-катионитовый фильтр, другая часть — через Н-катионитовый, после чего оба фильтрата (щелочной и кислый) смешиваются и происходит их взаимная нейтрализация. Затем вся вода поступает в дегазатор для удаления свободной углекислоты. Жк/Жо ≥ 0,5 при Жн < 3,5 мг-экв/л; Щост = 0,3…0,4 мг-экв/л; Жост = 0,03 мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 3…4; Na+ ≤ 1…2 мг-экв / л.

Б) Последовательное:

Часть исходной воды проходит через Н-катионитовый фильтр, смешивается с остальной для нейтрализации кислотности фильтрата и пропускается через дегазатор для удаления свободной углекислоты. Затем вся вода пропускается через Na-катионитовый фильтр. Жк/Жо ≤ 0,5 при Жн > 3,5 мг-экв/л; Щост = 0,3…0,7 мг-экв/л; Жост снижается на величину Жк, Жк остаётся неизменной мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 3…4.

В) Совместное:

Вся вода пропускается через катионитовый фильтр, отгенерированный так, что верхние слои катионита содержат обменные катионы водорода, а нижние - катионы натрия. Жк/Жо ≥ 1 при Ж0 < 6 мг-экв/л; Щост = 1…1,8 мг-экв/л; Жост = 0,1…0, 3 мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 2…3; Na+ ≤ 1 мг-экв / л.

Часть исходной воды проходит через Н-катионитовый фильтр, смешивается с остальной для нейтрализации кислотности фильтрата и пропускается через дегазатор для удаления свободной углекислоты. Затем вся вода пропускается через Na-катионитовый фильтр. Жк/Жо ≤ 0,5 при Жн > 3,5 мг-экв/л; Щост = 0,3…0,7 мг-экв/л; Жост снижается на величину Жк, Жк остаётся неизменной мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 3…4.

В) Совместное:

Вся вода пропускается через катионитовый фильтр, отгенерированный так, что верхние слои катионита содержат обменные катионы водорода, а нижние - катионы натрия. Жк/Жо ≥ 1 при Ж0 < 6 мг-экв/л; Щост = 1…1,8 мг-экв/л; Жост = 0,1…0, 3 мг-экв / л; содержание в исходной воде SO42- + Cl- ≤ 2…3; Na+ ≤ 1 мг-экв / л.

25. Опреснение воды электродиализом, схема установки.

Опреснение воды электродиализом основано на том, что в электрическом поле катионы растворенных в воде солей движутся к погруженному в опресняемую воду катоду, а анионы — к аноду. При этом электрический ток в растворе переносится ионами, которые разряжаются на аноде и катоде.

Если сосуд с опресняемой водой, в который погружены катод и анод, разделить проницаемыми для катионов и анионов перегородками на

25. Опреснение воды электродиализом, схема установки.

Опреснение воды электродиализом основано на том, что в электрическом поле катионы растворенных в воде солей движутся к погруженному в опресняемую воду катоду, а анионы — к аноду. При этом электрический ток в растворе переносится ионами, которые разряжаются на аноде и катоде.

Если сосуд с опресняемой водой, в который погружены катод и анод, разделить проницаемыми для катионов и анионов перегородками на

| три части (катодную, рабочую и анодную) и включить постоянный ток, то постепенно большая часть катионов, растворенных в воде солей, будет перенесена электрическими токами в катодное, а анионов — в анодное пространство. Находящаяся в рабочем пространстве электродиализатора вода опресняется.

В результате исследований были получены электрохимические активные мембраны. От их свойств и качеств зависит эффективность процесса опреснения. Мембраны должны обладать высокой электропроводностью, селективностью (способность пропускать ионы с зарядом одного знака), отличаться достаточной прочностью и стойкостью в воде и рассолах. Ионитовые мембраны разделяются на катионо- и анионо-активные. Первые пропускают в электрическом поле катионы, но практически не пропускают анионов, вторые пропускают анионы, но не пропускают катионов.

Метод электродиализа (электрохимический) надлежит применять при опреснении подземных и поверхностных вод с содержанием солей от 1500 до 7000 мг/л для получения воды с содержанием солей не ниже 500 мг/л. Вода, подаваемая на электродиализные опреснительные установки, должна содержать, не более: взв. в-тв - 1,5 мг/л; Ц - 20°; перманганатную окисляемость - 5 мг О/л; Fe - 0,05 мг/л; Mn - 0,05 мг/л. Вода, не отвечающая этим требованиям, должна предварительно обрабатываться.

Опресненная электродиализом вода перед подачей ее в систему

хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть дезодорирована на фильтрах, загруженных активным углем, и обеззаражена.

Борьба с отложениями солей на поверхности мембран со стороны рассольного тракта и в катодной камере должна предусматриваться переполюсовкой электродов с одновременным переключением трактов диализата рассола, а также подкислением рассола и католита.

Дозу кислоты необходимо принимать равной щелочности исходной воды.

Трубопроводы опреснительных установок должны приниматься из полиэтиленовых труб.

В результате исследований были получены электрохимические активные мембраны. От их свойств и качеств зависит эффективность процесса опреснения. Мембраны должны обладать высокой электропроводностью, селективностью (способность пропускать ионы с зарядом одного знака), отличаться достаточной прочностью и стойкостью в воде и рассолах. Ионитовые мембраны разделяются на катионо- и анионо-активные. Первые пропускают в электрическом поле катионы, но практически не пропускают анионов, вторые пропускают анионы, но не пропускают катионов.

Метод электродиализа (электрохимический) надлежит применять при опреснении подземных и поверхностных вод с содержанием солей от 1500 до 7000 мг/л для получения воды с содержанием солей не ниже 500 мг/л. Вода, подаваемая на электродиализные опреснительные установки, должна содержать, не более: взв. в-тв - 1,5 мг/л; Ц - 20°; перманганатную окисляемость - 5 мг О/л; Fe - 0,05 мг/л; Mn - 0,05 мг/л. Вода, не отвечающая этим требованиям, должна предварительно обрабатываться.

Опресненная электродиализом вода перед подачей ее в систему

хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть дезодорирована на фильтрах, загруженных активным углем, и обеззаражена.

Борьба с отложениями солей на поверхности мембран со стороны рассольного тракта и в катодной камере должна предусматриваться переполюсовкой электродов с одновременным переключением трактов диализата рассола, а также подкислением рассола и католита.

Дозу кислоты необходимо принимать равной щелочности исходной воды.

Трубопроводы опреснительных установок должны приниматься из полиэтиленовых труб.

|

Схема к вопросу 21.

Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Нарисуйте схему скорого фильтра с двухслойной загрузкой. Параметры его работы. | | | Тема 14. Упрощенные виды судопроизводства (приказное производство; заочное производство) |