|

Читайте также: |

От переувлажнения

Общие положения

Сопротивление паропроницанию  , м 2∙ ч∙Па/кг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:

, м 2∙ ч∙Па/кг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:

а) нормируемого сопротивления паропроницанию  (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле 9.1;

(из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле 9.1;

б) нормируемого сопротивления паропроницанию  (из условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле 9.2.

(из условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле 9.2.

Нормируемые значения сопротивлений паропроницанию наружных ограждающих конструкций определяются из условия исключения возможности ежегодного прогрессирующего накопления влаги ( ) и ограничения повышения влагосодержания в материале ограждений за холодный период года (

) и ограничения повышения влагосодержания в материале ограждений за холодный период года ( ).

).

Требования первого и второго условия определяются соответственно выражениями:

; (9.1.)

; (9.1.)

, (9.2.)

, (9.2.)

где  – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемая по формуле 9.3:

– упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемая по формуле 9.3:

, (9.3.)

, (9.3.)

где  – упругость водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха;

– упругость водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха;

– относительная влажность внутреннего воздуха, %;

– относительная влажность внутреннего воздуха, %;

– сопротивление паропроницанию, м 2∙ ч∙Па/кг, части ограждения от наружной поверхности до плоскости возможной конденсации, определяемое по выражению (9.9.);

– сопротивление паропроницанию, м 2∙ ч∙Па/кг, части ограждения от наружной поверхности до плоскости возможной конденсации, определяемое по выражению (9.9.);

– средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно приложению 15;

– средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно приложению 15;

Е – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, рассчитываемая по формуле

, (9.4.)

, (9.4.)

где Е 1, Е 2, Е 3 – показатели упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов соответственно (приложение 20);

z 1, z 2, z 3–продолжительность, мес., этих периодов, принимаемая по приложению 7 с учетом того, что к зимнему, весенне-осеннему, летнему периодам относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха соответственно ниже –5, от –5 до +5, выше +5° С;

z о – продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха (по приложению 7);

Е о – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода (в месяцах) с отрицательными среднемесячными температурами;

– плотность материала увлажняемого слоя в сухом состоянии, кг/м 3 (принимается по приложению 13);

– плотность материала увлажняемого слоя в сухом состоянии, кг/м 3 (принимается по приложению 13);

– толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной толщине утеплителя в многослойной ограждающей конструкции или 2/3 толщины однородного (однослойного) ограждения;

– толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной толщине утеплителя в многослойной ограждающей конструкции или 2/3 толщины однородного (однослойного) ограждения;

– предельно допустимое приращение расчетной влажности в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления

– предельно допустимое приращение расчетной влажности в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления  , принимаемое по таблице 9.1;

, принимаемое по таблице 9.1;

η – коэффициент, определяемый по формуле

, (9.5.)

, (9.5.)

где  –средняя упругость водяного пара наружного воздуха за период (в месяцах) с отрицательными среднемесячными температурами, принимается согласно приложениям 7 и 15, Па.

–средняя упругость водяного пара наружного воздуха за период (в месяцах) с отрицательными среднемесячными температурами, принимается согласно приложениям 7 и 15, Па.

Таблица 9.1. – Предельно допустимое приращение расчетной влажности

в материале увлажняемого слоя

| Материал ограждающей конструкции | Коэффициент  ,% ,%

|

| Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков | 1,5 |

| Кладка из силикатного кирпича | 2,0 |

| Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, перлитобетон, пемзобетон) | 5,0 |

| Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат) | 6,0 |

| Пеногазостекло | 1,5 |

| Фибролит и арболит цементные | 7,5 |

| Минераловатные плиты и маты | 3,0 |

| Пенополистирол и пенополиуретан | 25,0 |

| Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгузита, шлака | 3,0 |

| Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор | 2,0 |

| Фенольно-резольный пенопласт |

При определении упругости Е 3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, упругость водяного пара внутреннего воздуха  – не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

– не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, рассчитывается по формуле

,(9.6.)

,(9.6.)

где  – относительная влажность воздуха в помещении, % (приложение 2);

– относительная влажность воздуха в помещении, % (приложение 2);

Еint – максимальная упругость водяного пара при расчетной температуре внутреннего воздуха, Па, принимаемая по приложению 20.

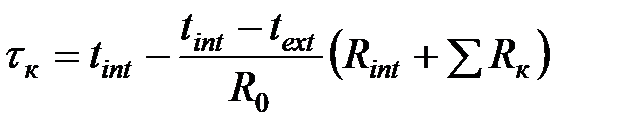

Значения температуры в плоскости возможной конденсации следует определять по формуле

, о С (9.7)

, о С (9.7)

где  – расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха (среднесезонная или средняя температура за период влагонакопления) ° С;

– расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха (среднесезонная или средняя температура за период влагонакопления) ° С;

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м 2 ∙°С/Вт, (формула 1.4.);

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м 2 ∙°С/Вт, (формула 1.4.);

– сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности ограждающей конструкции, м 2 ∙°С/Вт (приложение 4);

– сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности ограждающей конструкции, м 2 ∙°С/Вт (приложение 4);

– сумма термических сопротивлений слоев конструкции, расположенных между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации, м 2 ∙°С/Вт (формула 1.5).

– сумма термических сопротивлений слоев конструкции, расположенных между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации, м 2 ∙°С/Вт (формула 1.5).

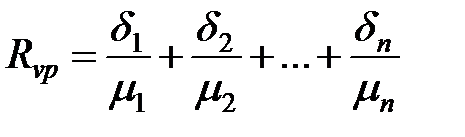

Сопротивление паропроницанию однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

, м 2 ∙ч∙Па/мг. (9.8.)

, м 2 ∙ч∙Па/мг. (9.8.)

Фактическое сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции в пределах толщины до плоскости возможной конденсации или всей ее толщины представляет сумму сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:

, м 2 ∙ч∙Па/мг. (9.9.)

, м 2 ∙ч∙Па/мг. (9.9.)

В данном выражении  – толщины слоев ограждающей конструкций, м;

– толщины слоев ограждающей конструкций, м;  – расчетные коэффициенты паропроницаемости материалов слоев ограждающей конструкции, мг/ (м∙ч∙Па), принимаемые по приложению 14.

– расчетные коэффициенты паропроницаемости материалов слоев ограждающей конструкции, мг/ (м∙ч∙Па), принимаемые по приложению 14.

Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по таблице 9.2.

Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.

Если в результате расчета значение  получается меньше наибольшего из двух значений

получается меньше наибольшего из двух значений  , то во внутренней части ограждающей конструкции необходимо предусматривать плотный слой малой паропроницаемости, так называемую пароизоляцию. Пароизоляцию располагают в толще конструкции непосредственно у той поверхности утеплителя, которая подвергается воздействию диффундирующего потока водяного пара. В однослойных ограждающих конструкциях, совмещающих несущую и теплоизолирующую функции, пароизоляционный слой устраивают на внутренней поверхности ограждения. При этом необходимо учитывать, что этот слой должен к тому же соответствовать и определенным эстетическим требованиям. Независимо от результатов расчета по формулам (9.1) и (9.2) требуемые сопротивления паропроницанию

, то во внутренней части ограждающей конструкции необходимо предусматривать плотный слой малой паропроницаемости, так называемую пароизоляцию. Пароизоляцию располагают в толще конструкции непосредственно у той поверхности утеплителя, которая подвергается воздействию диффундирующего потока водяного пара. В однослойных ограждающих конструкциях, совмещающих несущую и теплоизолирующую функции, пароизоляционный слой устраивают на внутренней поверхности ограждения. При этом необходимо учитывать, что этот слой должен к тому же соответствовать и определенным эстетическим требованиям. Независимо от результатов расчета по формулам (9.1) и (9.2) требуемые сопротивления паропроницанию  и

и

(в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) во всех случаях должны приниматься не более 5 м 2 ∙ч∙Па/мг.

Для некоторых конструктивных решений наружных ограждений определять сопротивление паропроницанию не требуется, так как они не нуждаются в пароизоляции. К ним относятся: однородные (однослойные) и двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, внутренний слой которых имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м 2 ∙ч∙Па/мг; ограждающие конструкции, имеющие сильно проницаемую наружную часть; наружные стены с вентилируемой воздушной прослойкой под наружным защитным слоем или экраном.

При проектировании крыш с вентилируемым чердачным пространством или покрытий с вентилируемой воздушной прослойкой следует определять сопротивление паропроницанию только нижней части конструкции (чердачного перекрытия или части конструкции, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой), которое должно быть не менее требуемого, вычисляемого по формуле

, (9.10.)

, (9.10.)

где  – величины упругости водяного пара, принятые в формулах (9.1, 9.2, 9.4).

– величины упругости водяного пара, принятые в формулах (9.1, 9.2, 9.4).

Таблица 9.2 – Сопротивление паропроницанию листовых материалов

и тонких слоев пароизоляции.

| Материал | Толщина слоя, мм | Сопротивление

паропроницанию  , м2·ч·Па/мг , м2·ч·Па/мг

|

| Картон обыкновенный | 1,3 | 0,016 |

| Листы асбестоцементные | 0,3 | |

| Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0,12 | |

| Листы древесно-волокнистые жесткие | 0,11 | |

| Листы древесно-волокнистые мягкие | 12,5 | 0,05 |

| Окраска горячим битумом за два раза | 0,48 | |

| Окраска масляная за два раза с предварительной шпаклевкой и грунтовкой | – | 0,64 |

| Окраска горячим битумом за один раз | 0,3 | |

| Окраска эмалевой краской | – | 0,48 |

| Покрытие изольной мастикой за один раз | 0,6 | |

| Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз | 0,64 | |

| Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза | 1,1 | |

| Пергамин кровельный | 0,4 | 0,33 |

| Полиэтиленовая пленка | 0,16 | 7,3 |

| Рубероид | 1,5 | 1,1 |

| Толь кровельная | 1,9 | 0,4 |

| Фанера кровельная трехслойная | 0,15 |

Опыт эксплуатации показывает, что конструкции с вентилируемым чердачным пространством или покрытия с вентилируемой воздушной прослойкой обычно не нуждаются в специальной пароизоляционной защите при условии эффективного вентилирования воздушных промежутков и при нормальном температурно-влажностном режиме внутреннего воздуха помещений.

Спецификой расчета сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий является учет параметров внутреннего воздуха в помещении в летний расчетный период эксплуатации.

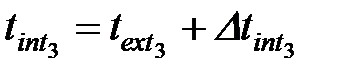

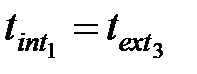

Для зданий с круглосуточным содержанием животных в помещениях средняя температура внутреннего воздуха в летний период ( )принимается выше средней температуры наружного воздуха (

)принимается выше средней температуры наружного воздуха ( )за этот период на величину температурного перепада (

)за этот период на величину температурного перепада ( ), но не ниже расчетной температуры внутреннего воздуха (

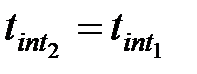

), но не ниже расчетной температуры внутреннего воздуха ( ) в зимний период в соответствии с нормами технологического проектирования. Таким образом, для указанных зданий при назначении расчетных температур внутреннего воздуха (

) в зимний период в соответствии с нормами технологического проектирования. Таким образом, для указанных зданий при назначении расчетных температур внутреннего воздуха ( ) за соответствующие расчетные периоды года (обозначенные индексами: 1 – зимний; 2 – весенне-осенний, 3 – летний) необходимо руководствоваться следующими указаниями:

) за соответствующие расчетные периоды года (обозначенные индексами: 1 – зимний; 2 – весенне-осенний, 3 – летний) необходимо руководствоваться следующими указаниями:

если  , то следует принимать

, то следует принимать  ;

;  ;

;

если  , то следует принимать

, то следует принимать  .

.

Среднесезонные расчетные температуры внутреннего воздуха, соответственно за летний ( ), весенне-осенний (

), весенне-осенний ( ) и зимний (

) и зимний ( ) расчетные периоды года (расчетные периоды года назначаются в зависимости от среднемесячных температур наружного воздуха района строительства). Значение (

) расчетные периоды года (расчетные периоды года назначаются в зависимости от среднемесячных температур наружного воздуха района строительства). Значение ( ) для зимнего периода года принимается равным расчетной температуре внутреннего воздуха по соответствующим нормам технологического проектирования.

) для зимнего периода года принимается равным расчетной температуре внутреннего воздуха по соответствующим нормам технологического проектирования.

Средняя температура наружного воздуха за летний период ( ) определяется как среднее арифметическое для месяцев со среднемесячными температурами наружного воздуха выше 5 ° С, в соответствии с приложением 7.

) определяется как среднее арифметическое для месяцев со среднемесячными температурами наружного воздуха выше 5 ° С, в соответствии с приложением 7.

Среднее превышение температуры внутреннего воздуха по сравнению с температурой наружного воздуха в летний период ( ) принимается равным: 6 ° С – для свиноводческих зданий, 8 ° С – для зданий крупного рогатого скота.

) принимается равным: 6 ° С – для свиноводческих зданий, 8 ° С – для зданий крупного рогатого скота.

Относительная влажность воздуха ( ) животноводческих зданий в летний период принимается равной: 70% – для свиноводческих зданий, 80% – для зданий крупного рогатого скота.

) животноводческих зданий в летний период принимается равной: 70% – для свиноводческих зданий, 80% – для зданий крупного рогатого скота.

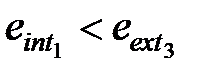

Для животноводческих ферм с выгульно-пастбищным содержанием животных в летний период и для птицеводческих зданий средняя температура внутреннего воздуха ( ) за этот период принимается равной средней температуре наружного воздуха (

) за этот период принимается равной средней температуре наружного воздуха ( )летнего периода, но не ниже расчетной температуры внутреннего воздуха (

)летнего периода, но не ниже расчетной температуры внутреннего воздуха ( )за зимний период, а упругость водяного пара (

)за зимний период, а упругость водяного пара ( ) внутреннего воздуха в летний период – равной средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период, но не ниже упругости водяного пара (

) внутреннего воздуха в летний период – равной средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период, но не ниже упругости водяного пара ( ) внутреннего воздуха за зимний период.

) внутреннего воздуха за зимний период.

Таким образом, для указанных зданий при назначении расчетных параметров внутреннего воздуха за соответствующие расчетные периоды года необходимо руководствоваться следующими указаниями:

если  и

и  , то следует принимать

, то следует принимать  ;

;  ;

;

;

;  ;

;

если  и

и  , то следует принимать

, то следует принимать  ;

;

.

.

здесь  ,

,  ,

,  ,

,  – среднесезонные расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха;

– среднесезонные расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха;

,

,  ,

,  – средняя упругость водяного пара, Па, внутреннего воздуха соответственно за зимний, весенне-осенний и летний расчетные периоды года.

– средняя упругость водяного пара, Па, внутреннего воздуха соответственно за зимний, весенне-осенний и летний расчетные периоды года.

Значение  для зимнего периода года определяется по расчетной температуре (

для зимнего периода года определяется по расчетной температуре ( ) и относительной влажности (

) и относительной влажности ( ) внутреннего воздуха за зимний период;

) внутреннего воздуха за зимний период;

– средняя упругость водяного пара, Па, наружного воздуха за летний период, определяемая как среднее арифметическое из величин среднемесячной упругости водяного пара наружного воздуха для периода со среднемесячными температурами наружного воздуха, выше 5 ° С в соответствии с приложением 15.

– средняя упругость водяного пара, Па, наружного воздуха за летний период, определяемая как среднее арифметическое из величин среднемесячной упругости водяного пара наружного воздуха для периода со среднемесячными температурами наружного воздуха, выше 5 ° С в соответствии с приложением 15.

Среднюю упругость водяного пара ( ) внутреннего воздуха за годовой период эксплуатации следует определить по формуле

) внутреннего воздуха за годовой период эксплуатации следует определить по формуле

, (9.11.)

, (9.11.)

где  ,

,  ,

,  – определяются в зависимости от средней расчетной температуры (

– определяются в зависимости от средней расчетной температуры ( ) и относительной влажности (

) и относительной влажности ( ) внутреннего воздуха за соответствующий расчетный период по формуле

) внутреннего воздуха за соответствующий расчетный период по формуле

, (9.12.)

, (9.12.)

где  – максимальная упругость водяного пара внутреннего воздуха, определяемая по приложению 20 в зависимости от соответствующей средней температуры внутреннего воздуха

– максимальная упругость водяного пара внутреннего воздуха, определяемая по приложению 20 в зависимости от соответствующей средней температуры внутреннего воздуха  ;

;

– средняя относительная влажность внутреннего воздуха, за соответствующийрасчетный период.

– средняя относительная влажность внутреннего воздуха, за соответствующийрасчетный период.

Z 1, Z 2, Z 3 – то же; что и в формуле 9.2, мес.

Среднюю упругость водяного пара  за период влагонакопления (с отрицательным среднемесячными температурами наружного воздуха) следует принимать равной средней упругости водяного пара (

за период влагонакопления (с отрицательным среднемесячными температурами наружного воздуха) следует принимать равной средней упругости водяного пара ( ), за зимний период:

), за зимний период:

(9.13)

(9.13)

В остольном методика определения требуемого сопротивления паропроницанию ограждающех конструкций животноводческих и птицеводческих зданий не отличается от соответствующей методики для гражданских и промышленных зданий.

Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Примеры расчетов | | | Примеры расчетов |