|

Читайте также: |

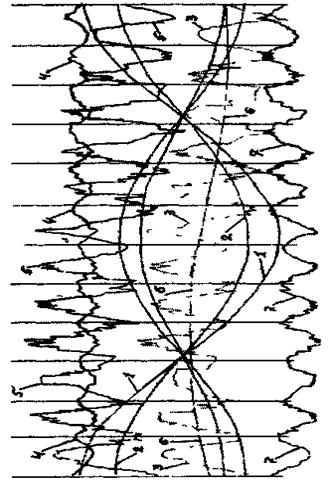

Рис. 72 и все образование ¾ глобула вместе с планетой ¾ движется под действием сил F4 и F2 по орбите вокруг Солнца, Образуется совершенно необычная природная конструкция типа тяни-толкай, в которой компенсация одного волнового усилия обеспечивает превращение отталкивающей силы в силу толкающую. Вот почему, по-видимому, вещественное пространство не тормозит самодвижение тел в своей среде. На рис. 72 изображена примерная схема появления эфирного «зеркала» перед движущейся планетой.

Поскольку нам неизвестны параметры сжатия и разряжения движущейся волны, а известно только изменение плотности пространства Солнечной системы, попробуем, ориентируясь на эти изменения, определить приблизительную картину взаимодействия и место возможного образования эфирного «зеркала», например, для нашей планеты. Прежде всего отметим, что зона одинаковой плотности эфирного пространства от Солнца и Земли, при положении последней в точке А, проходит по линии BE, причем ОВ = ВА. При движении планеты по орбите дуга ВСД перемещается пропорционально изменению угла ВОВ', но не пропорционально плотности пространства. Похоже, что именно эта дуга и образует сферическое эфирное «зеркало». Параметры «зеркала» определяются изменением плотности от нее до планеты. И вогнутая сфера ударной плотности должна отстоять всеми своими точками на таком расстоянии от поверхности планеты, которое обеспечивает одинаковое количественное изменение скорости и параметров волн как при движении их от планеты, так и в обратном направлении. Отмечу, что процесс движения электрических волн по направлению и против направления полета планеты по орбите в значительной степени определяется эффектом Доплера.

По-видимому, данный механизм обеспечивает движение всех тел от элементарных частиц до галактик и далее как вглубь, так и наружу, а также тел, обретающих движение в результате различных естественных или искусственных процессов. Поэтому все тела движутся в пространстве по таким траекториям, которые обусловливают им их энергетические возможности, проявляющиеся в параметрах самопульсации.

На сегодня никаких параметров «зеркала» от электромагнитных волн от планет и изменения эфирной плотности пространства эмпирически не обнаружено, а теоретически их и не может быть. Однако некоторые косвенные достоверные данные свидетельствуют о существовании «зеркала». Например, об этом свидетельствуют так называемые «скачкообразные» негравитационные изменения кометных орбит, не имеющие естественного объяснения, или наблюдаемое иногда как бы беспричинное деление кометного ядра, и, наконец, конфигурация ядра кометы, светящаяся часть которой достигает сотен тысяч и даже миллионов километров (какова невидимая, уплотненная ударной волной часть пространства перед головой кометы, сказать, похоже, невозможно).

Надо отметить еще одну возможность экспериментального обнаружения эфирного «зеркала», образующегося по орбите перед планетой. Оно, это эфирное уплотнение, является некоторым подобием гравитационной линзы, правда, достаточно слабой. И все же свет от звезд, проходящий через вогнутости «зеркала» вблизи касательной к уплотнению или через него, будет немного отклоняться от прямолинейного направления, «раздвигая» или «сдвигая» изображения звезд на фотографиях, по-видимому, в пределах 0,05-0,1%. Это, конечно, незначительные и достаточно незаметные отклонения, но все же их можно обнаружить современными фотометрическими методами. Естественно, что наибольшее отклонение может наблюдаться при прохождении лучей через эфирное «зеркало» Меркурия или Венеры, поскольку они имеют наибольшую орбитальную скорость да и плотность эфирного пространства в районе, например, орбиты Меркурия на порядок выше, чем даже на орбите Земли или Марса (табл. 21).

6.5. Магнитные параметры планет и спин

Ранее было получена атомная структура Солнечной системы, в которой функции электронов выполняют планеты, а вокруг планет их спутники. Известно также, что электроны атомов обладают не только механическими свойствами, но и магнитными, и естественно было бы задаться вопросом: А обладают ли магнитными свойствами, например, планеты-электроны и какова зависимость между электрическими и магнитными свойствами в Солнечной системе?

Поскольку планета-электрон вращается по орбите вокруг ядра Солнца в замкнутом контуре, то в соответствии с законами электродинамики вдоль ее движения должен возникать электрический ток. Магнитные свойства замкнутого контура с током обусловливаются магнитным моментом Рт:

Pm = IS = Ipr2, (6.10)

где I = ev - сила тока, S - площадь орбитального контура. Среднюю скорость движения планеты-электрона по орбите можно представить в виде v = 2 prw и, преобразовав относительно v и подставив в (6.10), получим уравнение:

Pm = evr/ 2, (6.11)

где Рт - называется орбитальным магнитным моментом.

|

Подставим в (6.10) параметры

планеты Земля и получим ее орби-

тальный магнитный момент Рm =

1,516·1059. На рис. 73 изображена

схема планеты, вращающейся во

круг Солнца против часовой стрел

ки, если смотреть сверху, и ее ор

битальный магнитный момент,согласно Рис.73

электродинамике, имеет направление вниз.

Кроме электрического заряда, как показано выше, глобула-электрон обладает массой и потому при ее движении по орбите возникает механический орбитальный момент количества движения L. Он, как известно, равен:

L = mvr. (6.12)

Подставляем числа параметров в (6.12) и получаем величину орбитального количества движения L = 1,646·1059.

Отношение моментов Pm/L называется гиромагнитным отношением и обозначается через f. Определим его:

f = Pm/L = evr/2mvr = e/2m = 0,921.

Ровно в два раза меньше удельного заряда из таблицы 25 столбец 9. То есть можно констатировать, что гиромагнитное отношение есть половина удельного заряда электрона глобулы Земли.

Если предположить, что Земля представляет собой электрон, движущийся в однородном магнитном поле перпендикулярно его силовым линиям, то можно определить магнитную индукцию В электрона по формуле:

F = evB. (6.13)

Поскольку сила, получаемая из (6.13), уравновешивается, как полагают, центробежной силой

F1= mv2/R, (6.14)

и F1 = F, то, приравнивая правые части (6.13), (6.14) и решая получившееся уравнение относительно магнитной индукции, находим величину В для Земли-электрона:

В = mv2/eRv = mv/el = 3,917·1025·2,989·10 /7,214·1025·l,496·1013 = 1,084·10-7.

Поскольку Земля-электрон движется в электрическом поле Солнца ЕС равном:

Ес = ec/l2 = 2,756·1026/(1,496·1013)2 = 1,231,

то можно получить силу Лорентца Fл.

Fл = еЕс + evB = 1,231·7,214·1025 + 7,214·1025·2,989·10б·1,084·10-7 = = 8,884·1025 + 2,337·1025 = 1,122·1026.

Таким образом, оказывается, что движение планет Солнечной системы можно описывать и в терминах механики, и в терминах электродинамики, и в терминах квантовой механики. Эти возможности еще раз демонстрируют надуманность так называемых квантовых законов, искусственность и усложненность математического аппарата, описывающего несуществующие законы, закономерное появление вероятностного истолкования их и, как следствие, демонстративное отсутствие наглядности в описании квантовых явлений. Попробуем разобраться, имея весь спектр физических понятий, чем же является для модели атома ¾ Солнечной системы ¾ такое физически не представимое в квантовой механике явление, как спин электрона.

Прежде всего отмечу, что момент импульса L описывается в квантовой механике формулой:

L = 2 h Ö[ l (l + 1)],

где l - орбитальное квантовое число, принимающее значение l = 0, 1, 2, 3,.... (Рассмотрение состояний s, p, d,... и т.д. опускаю за ненадобностью в настоящем изложении.)

Здесь очень важно то обстоятельство, что орбитальное число может быть равно l = 0, а следовательно, в квантовой механике может возникнуть ситуация, когда момент импульса L отсутствует. Для структуры модели атома «Солнечная система» это равнозначно тому, что в процессе движения Земли по орбите случается ситуация, когда она со своей орбиты, да и вообще из Солнечной системы, исчезает куда-то, а затем опять появляется неизвестно откуда (не переходит с орбиты на орбиту, а как бы «испаряется» и вновь «конденсируется» в своем неизменном естестве). Это, конечно, оригинально, но вряд ли правдоподобно. Одно это обстоятельство ставит под сомнение существование орбитального квантового числа l. Тем не менее, следом за l появляется магнитное квантовое число с тем же свойством тl = 0, ± 1, ± 2, ±3,... ± l. Причем одному значению орбитального квантового числа l (определенной величине момента импульса) соответствует 2 l + 1 значений магнитного квантового числа (которое тоже может иметь величину ml = 0, с теми же последствиями). И все это великолепие квантовых чисел необходимо для того, чтобы получить различные дискретные направления вектора момента импульса, совершенно ненужные, например, в описании структуры атома Солнечной системы. Покажу, опуская вывод уравнения, это на примере сопоставления значений «постоянной» квантовой механики — магнетона Бора тб:

mб = mб = eħ/ 2 m = f/ 2. (6.15)

Отмечу, что магнетон Бора µб, не может быть величиной постоянной, поскольку его КФР не равен 1: / µб = 3-1·1/3-2 = 2-1. Следовательно, количественная величина магнетона, аналогичного магнетону Бора для планет Солнечной системы, тоже не может быть постоянной. (Об этом же свидетельствует и правая часть уравнения (6.15), параметр f которой не может быть const.)

Мимоходом отмечу, что магнетон Бора иногда называют «атомом электричества» [ 105 ], что явно неудачно и способствует терминологической путанице. А теперь перейдем к понятию «спин».

Сначала отметим, что слово «to spin» в переводе с английского означает прясть, вертеть. Его появление в квантовой механике обусловлено тем, что, объясняя некоторые эмпирические эффекты, Д. Уленбек и С. Гаудсмит приписали электрону собственные магнитный и механический моменты, представляя электрон в виде заряженной сферы определенного радиуса, вращающегося вокруг своей оси. При таком вращении сам электрон образует совокупность круговых токов и потому обладает магнитным моментом, а как протяженное тело, имеющее массу, обладает механическим моментом. То есть здесь отображается полная аналогия с вращающимся вокруг своей оси вещественным шариком. Однако очень скоро от модели вращающегося шарика пришлось отказаться по следующим обстоятельствам [ 100 ]:

• в модели отношение магнитного момента к электрическому совпадает с гиромагнитным отношением. Из опытов следовало, что гиромагнитное отношение для собственного момента в два раза больше, чем орбитальное;

• если рассматривать классический радиус электрона rе = 2,83·10-13 см (выше было показано, что эта величина никакого отношения к радиусу электрона не имеет), то при значении момента Ms = Ö3 ħ /2, следующего из эксперимента, точка на поверхности электрона должна была двигаться со сверхсветовой скоростью v = 4,13·1012 см/с.

Последнее противоречило постулату о постоянстве скорости света и стало запретном для вращения электрона с такой скоростью. Возобладал не эксперимент, а постулат. [Подчеркну, что данный постулат возобладал над здравым смыслом вообще во всей физике, ибо, как уже неоднократно отмечалось, одним утверждением постулируется одновременно с абсолютностью скорости света изотропность и невещественность пространства (его пустоту), в котором свет движется по инерции (то есть без взаимодействия, поскольку взаимодействовать не с чем) соразмерность расстояний, проходимых им в пустоте (соразмерность чему??) за единицу времени и абсолютность (??) самого времени. Более того само логическое понятие «пустота» свидетельствует о том, что все отсутствует, что перед нами ничто, которое ничего содержать не может по определению. Т.е. качество не имеющее отношения к физике. И появление в нем чего-то, означает изменение качества – отсутствие пустоты. К сожалению современная физика игнорирует категорию качество.[ 43 ]. Абсолютность скорости света ¾ очень оригинальный и универсальный постулат. Переосмысливание его одного достаточно, чтобы пустить под откос всю современную теоретическую физику.]

Если же электрон увеличить до размеров планеты, то предлагаемые причины отсутствия самовращения у них отпадают сами собой, тем более, что самовращение у всех планет имеется и не только механическое, но, похоже, хотя и не видимое, электрическое v2 (табл. 26), и видимо, именно это вращение — вращение электромагнитного поля (а не точки на поверхности электрона или планеты) — отображает наличие «исковерканного» спина в квантовой механике. Посмотрим, какую величину имеет механический момент электрона-планеты при учете линейной скорости вращения электромагнитного поля у поверхности планет, например Земли и Юпитера, используя массу этих планет Мз, их радиус Rз и скорость вращения электромагнитного поля v2З (еще раз отмечу, что это электромагнитное вращение нашими приборами не фиксируется, если не считать приборами космические аппараты, и в данной работе получается в результате теоретического расчета):

MЗRЗv2З = 5,98·1027·6,371 108·4,562·108 = 1,74·1045 = ħс.

МЮRЮv2Ю = 1,794·1027·7,13·109·1,364·108 = 1,74·1045 = ħсc,

где ħсс - постоянная Солнечной системы.

Вырисовывается совершенно необычная картина. Собственный механический момент планеты-электрона оказывается равным собственному механическому моменту глобулы. Более того, он оказывается одинаковым для всех планет и для Солнца. И, следовательно, на любой орбите вокруг Солнца могут находиться только такие тела-электроны, произведение параметров М, R и v2 которых образует квант Солнечной системы ħсс. Похоже, что главное в квантовой механике не квантование орбит и других параметров (они не квантуются), а квантованная зависимость параметров тел-планет. Именно это квантование определяет всю совокупность взаимодействий между телами звездных систем и аналогичными телами в молекулах и атомах. А место на орбите «регулируется», вероятно, гиромагнитным отношением собственного магнитного момента тела планеты-электрона к ее же механическому моменту. Это отношение, скорее всего, пропорционально пульсации или вращению гравитационного или электромагнитного полей небесных тел.

Отсюда также следует, что вращение собственного электромагнитного поля планеты обусловливает существование и механического, и магнитного орбитальных моментов ее тела. И любые изменения внешнего (солпечного или галактического) гравитационного или магнитного полей, изменяющих соответствующие напряжения в глобуле планеты, будут с неизбежностью изменять направление оси вращения планеты от нескольких градусов до 180°. То есть до перемены ее географических полюсов. Такое изменение способно «выбить» из планеты «отдельные» образования (эфиро-гравиболиды [ 25 ]), переместив ее с одной орбиты на другую и, более того, может просто «выкинуть» планету из глобулы, как бы отправив ее подальше от Солнца в «самостоятельное» путешествие в эфирном космическом пространстве.

Зная об этом, посмотрим, какую же величину имеют собственные магнитные моменты планет-электронов?

Рт = envnrn/ 2. (6.16)

Уравнение (6.16) - стандартное для вычисления собственного магнитного момента элементарных частиц. Используя его, вычислим магнитный момент тел Юпитера и Земли:

PmЗ = еЗvЗ RЗ / 2 = 1,542·1024·6,371·108·4,562·108 = 2,241041,

PmЮ = eЮvЮRЮ/ 2 = 1,537·1025·7,13·109·1,364·108 = = 7,474·1042.

Проведем расчеты для остальных планет и занесем результаты в табл. 26 столбец 7. Пример определения магнитного момента тел планет Земли и Юпитера показывает, что их магнитные моменты, в отличие от механических, значительно различаются, поскольку вызываются значительным расхождением величин гравитационных коэффициентов G и удельного заряда f (табл. 25, столбцы 8, 9). Отсюда становится понятным, что при рассмотрении пропорций их орбитального, механического и магнитного моментов в квантовой механике использовались несопоставимые параметры: собственный механический момент тела-электрона с магнитным орбитальным моментом его глобулы. Большой беды это не приносило, но путаницу физического понимания процесса увеличивало.

Таким образом, количественные величины магнитного и механического моментов тела планеты могут оказаться теми факторами, отношение между которыми регулирует расстояние планеты от Солнца и положение ее на орбите. Следовательно, изменение собственных параметров тела планеты, ее разрастание изнутри с изменением плотностной мерности по радиусу могут привести к выделению из трехмерного пространства планеты ее четырехмерной составляющей — эфироболида [ 25 ]. Последний, покидая Солнечную систему, вызывает изменение плотности параметров планеты и, следовательно, обусловливает «заталкивание» ее напряженностью гравиполя Солнца на более близкую орбиту. Зная уравнение (5.24), можно, применяя его к планетарным системам и в частности к Земле, рассмотреть, какие изменения могут произойти с планетой в том случае, если случится выброс большого эфирогравиболида, способного «переместить» планету на орбиту ближе к Солнцу.

6.6. Орбитальные пульсации Земли

Эту небольшую публикацию из сборника [ 48] с тем же названием, я привожу как пример орбитальной самопульсации Земли и Луны, совершенно не касаясь механики их движения в свете изложенных выше электродинамических взаимодействий и с добавлением, тезисно, некоторых короткопериодиче-ских пульсаций земных сфер.

Траектории механического орбитального движения небесных тел Солнечной системы, в частности Земли и Луны, теоретически рассчитьшаются не по полевым уравнениям, как это делается, например, в электродинамике, а достаточно искусственными методами возмущающих движений. А потому правомерен вопрос: Почему полевые методы теории гравитации практически не находят применения при расчете орбитального движения планет?

Опуская рассмотрение методов возмущения как достаточно известных, попробую определить причины, обусловливающие отступление от полевых методов расчета орбит небесных тел на примере орбитального движения планеты Земля.

Из классической механики известно, что планета Земля движется по «инерции» на орбите в гравитационном поле Солнца со средней скоростью vcp = 29,76 км/с, имея в перигелии скорость vp = 30,27 км/с, а в афелии va = 29,27 км/с [ 41 ]. В 1995 г. по эфемеридам расстояние в перигелии от центра Солнца до Земли составляло Rp = 1,471·1013 см, а в афелии Ra = 1,521·1013 см, при среднем расстоянии Rcp = 1,4961013 см [ 106 ].

Воспользовавшись этими данными, определяем расчетную напряженность гравиполя g на расстоянии, соответствующем этим точкам по формуле:

gn = vn2/Rn. (6.17)

И получаем, что в перигелии напряженность gp = 0,62391 см/с2, в афелии ga = 0,56328 см/с2, a gcp = 0,59202 см/с2.

Зная напряженность (ускорение свободного падения) гравиполя Солнца gc = 2.738·104 см/с2, его радиус Rc = 6,96·1010 см и закон убывания напряженности — инвариант:

Rс2gc = 1,3263·1026 - const, (6.18)

определяем для тех же областей пространства теоретическую напряженность гравитационного поля, создаваемую Солнцем. Она равна в перигелии gp1 = 0,61296 см/с2, в афелии ga1 = 0,57332 см/с2 и только в начале апреля и в октябре в моменты пересечения с расчетной, оказывается близкой к ней. Различие расчетных и теоретических параметров напряженности гравитационного поля уже во втором знаке (и, в частности, у Луны тоже) становится основной причиной затруднений при использовании полевых методов в расчете орбитального движения небесных тел. На диаграмме 1 сплошной линией 1отображено ежедневное расчетное изменение напряженности гравиполя в 1995 г., построенное по траектории движения Земли. Линия 2показывает реальную напряженность гравиполя на том же расстоянии от Солнца, на котором планета находится в соответствующий день. И, как явствует из диаграммы, наибольшая расчетная напряженность наблюдается в перигелии. Затем, по мере увеличения расстояния от Солнца до Земли, она, практически монотонно, убывает, сравниваясь с теоретической в начале апреля, и, продолжая убывать, достигает афелия в начале июля. В точке афелия происходит перелом, и расчетная напряженность начинает возрастать, достигая средней величины в начале октября и максимума — в новом перигелии.

Фигура, образуемая этими двумя сходящимися линиями, несколько напоминает полураскрытые ножницы. Угол между линиями 1 и 2 является основным препятствием применения полевых гравитационных уравнений. Никакого объяснения расхождению расчетной и теоретической напряженности мне обнаружить не удалось. И, по-видимому, современная небесная механика пренебрегает этими ножницами, ограничиваясь при расчете траектории движения небесных тел уже упомянутым методом возмущений. К тому же классическая механика оставляет неизменными все параметры планет на протяжении всего их движения по орбите. А это может оказаться одним из факторов, сдерживающих сближение теоретической и расчетной напряженностей.

Попробую, основываясь на категориях русской механики, рассмотреть отдельные аспекты возможного изменения параметров Земли при орбитальном движении.

Прежде всего, русская механика предполагает зависимость всех параметров движущегося тела от скорости его движения. И надо ожидать, что с возрастанием скорости v при движении планеты к перигелию или с ее уменьшением будет наблюдаться изменение радиуса R, гравитационной «постоянной» G, массы т, напряженности гравитационного поля g и т.д. Поэтому, рассматривая на диаграмме 1 фактическую напряженность гравитационного поля (линия 7) и зная, что она образуется радиусом и скоростью (6.17), необходимо определить форму связи этих внешних параметров с параметрами Земли. Например, с массой или гравитационной «постоянной». И хотя бы предварительно определиться, будут ли они изменяться при движении планеты и каким образом.

Однако на любые изменения массы в классической механике, как уже говорилось, до сего дня наложено абсолютное табу. Она постулируется неизменной всегда. Допускаются ее изменения только при скоростях, близких к скорости света, которая, как известно, несопоставима с орбитальными скоростями, а потому при орбитальных скоростях масса планеты меняться не может.

На изменение гравитационной «постоянной» G наложено табу помягче. Ее изменения допускаются. Более того, его ищут экспериментально и постоянно находят, но объяснение этому изменению в классической механике еще нет.

В русской механике неизменные свойства отсутствуют. Все свойства тел, в том числе и масса, и гравитационная «постоянная» с изменением внешних условий меняют свою количественную величину. И потому, рассматривая медленное, почти монотонное ежедневное изменение линии 7 диаграммы 1, можно предположить, что и скорость на орбите, и расстояние от Солнца до планеты, и длина радиуса, и ее масса изменяются монотонно, а какая-то их совокупность остается неизменной и описывает соответствующую кривую. Задача заключается в том, чтобы выделить из этой совокупности часть изменения, относящегося, например, к массе.

Классическая механика, как и русская, содержит урав

нение, которое включает в себя и массу т, и скорость v,

и радиус l. Это уравнение количества движения М:

M = mvl - const. (6.19)

И по законам классической механики, и по законам

русской механики (добавлю и по законам электродина-

мики, и квантовой механики) момент количества движе

ния, при свободном вращении или движении по орбите,

всегда остается неизменным. То есть в приложении к

движению планеты по орбите момент М по закону не

может изменяться. Поскольку и в правой и в левой части

уравнения (6.19) имеются как бы неизменные величины

М и т, то его можно привести к виду:

М/т = vl - const. (6.20)

И оно будет таким при инерционном движении планеты по окружности, но не по эллипсу. При движении по эллипсу, как явствует из диаграммы 1, произведение vl ≠ const, а значит и М/т ≠ const. И остается предположить, что в движении по орбите меняется либо момент М, либо масса т. Поскольку момент «охраняется» законом, в обеих механиках, а масса алогичным постулатом и только в одной, логично будет рассмотреть, изменяется ли масса планеты и по какому закону при ее движении по орбите.

Можно, конечно, предположить, что в уравнении (6.19) меняется момент, а масса остается неизменной, или масса и момент изменяются в некоторой пропорции. Но из данных предположений следует, что изменения эти могут происходить только при некоторой форме взаимодействия движущейся планеты с окружающим пространством. Что конечно правильно и соответствует русской механике, но совершенно неприемлемо для механики классической.

В качестве точки отсчета для нахождения М было взято 4 апреля 1995 г., время, когда расчетная и теоретическая напряженности сравниваются и, следовательно, скорость v = 2,9763·106 см/с, массу т = 5,978·1027 г и расстояние l = 1,4966·1013 см можно было принять за первичные исходные величины. В результате постоянная величина момента количества движения Земли по орбите оказалась равной М = 2,6628·1047 г.см/с. (Ежедневное расстояние до Солнца на 12 часов находим по эфемеридам [ 106 ], среднесуточную скорость определяем по [ 107 ]).

Зная величину количества движения М, преобразовываем уравнение (6.19) относительно массы т:

m = M/Rv. (6.21)

Подставляя последовательно с 1 января 1995 г. в формулу (6.21) ежедневную скорость и расстояние от центра Солнца до центра Земли, определяем изменение количественной величины массы на каждый день года и строим на диаграмме линию 3.

|

Она показывает, что масса планеты Земля, даже при относительно незначительном изменении скорости ее движения, систематически меняется в третьем-пятом знаке в пульсирующем режиме. Амплитуда колебания массы от максимума до минимума длится около месяца, и масса изменяется от 5,972·1027 г до 5,982·1027 г. Изменение в третьем знаке происходит около раза в месяц, четвертый и особенно пятый знак меняются почти ежедневно. Период одного колебания составляет около месяца и неравномерен по длительности. И в году укладывается 12 полных периодов (по результатам расчета 1994 — 1995 гг.). Колебания переходят на следующий год таким образом, что помесячные максимумы предыдущего года становятся минимумами последующего. Вместе с массой пропорционально пульсируют все остальные параметры Земли, включая и гравитационную «постоянную» (линия 4). Именно это и фиксируется в работе [ 40 ]. Кроме того, просматривается общая для планеты волна с периодом около 10-12 месяцев по-видимому, годовая (линия 6).

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав