|

Читайте также: |

Расчетно-графические работы

По дисциплине

«Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования»

для специальности 17.05.00.

«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов»

дневной, заочной и ускоренной форм обучения

| Содержание | Стр |

| 1. Расчет на ветровые нагрузки | |

| 2. Расчет якорей | |

| 3. Расчет стальных канатов | |

| 4. Расчет стенок аппаратов на монтажные нагрузки | |

| 5. Расчет полиспастов | |

| 6. Расчет монтажных мачт | |

| 7. Варианты заданий |

РАСЧЕТ АППАРАТОВ НА ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ

|

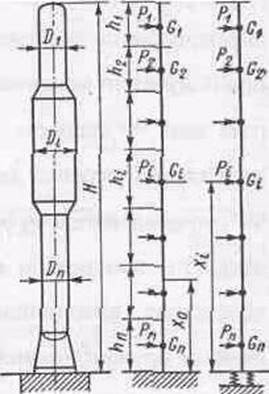

Рис. 1. Схема разбивки аппарата на участки при расчете его на ветровую нагрузку.

Расчет производится исходя из следующих положений ОН 26-01-13—65/Н 1039—65. При отношении высоты аппарата Н/D ³ 15 к его диаметру принимается в виде консольного стержня с жесткой заделкой в фундаменте. При отношении Н/D < 15 — в виде упруго защемленного стержня.

Для аппаратов переменного по высоте сечения в качестве D (в м) принимается

(1).

(1).

где обозначения всех величин см. на рис. 1.

Если аппаратимеет изоляцию, то диаметром считается диаметр изолированного аппарата.

Аппарат по высоте условно разбивается на участки — произвольно, но не более чем через 10 м. Сила тяжести каждого участка принимается сосредоточенной в середине участка. Ветровая нагрузка, равномерно распределенная по высоте аппарата, заменяется сосредоточенными силами, приложенными в тех же точках, что и сила тяжести участков.

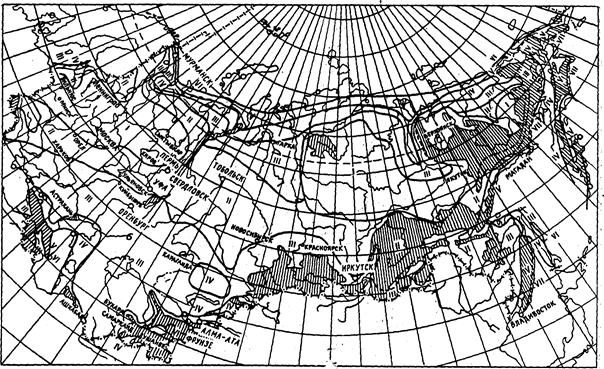

Нормативный скоростной напор ветра q на высоте от поверхности земли до 10 м для разных географических районов России различен, он принимается по табл. 1.

Таблица 1

Нормативный скоростной напор ветра q на высоте от поверхности земли до 10 м для разных географических районов СССР по ОН 26-01-13 - 65/Н 1039 – 65

| Географический район России | I | II | III | IV | V | VI | VII |

| q 102, Мн/м2 (тс/м2) | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,07 | 0,085 | 0,1 |

Для высот более 10 м нормативный скоростной напор Принимается с поправочным коэффициентом Q, величина которого определяется по графику на рис. 2.

Кроме учета изменения нормативного скоростного напора ветра в зависимости от высоты аппарата при расчете на ветровую нагрузку учитываются также динамическое воздействие на аппарат возможных порывов ветра, колебания аппарата и явления резонанса, возникающего в том случае, когда при определенных скоростях ветра частота порывов его совпадает с частотой собственных колебаний аппарата. Для этого при определении расчетной нагрузки от ветра вводится коэффициент увеличения скоростного напора

(2).

(2).

где e - коэффициент динамичности, определяемый по графику на рис. 3; при периоде собственных колебаний Т /0,25 сек e =1;

mi - коэффициент пульсации скоростного напора ветра, определяемый по графику на рис. 4.

Период собственных колебаний аппарата Т в сек определяется раздельно для максимальной и минимальной сил тяжести аппарата по формулам:

§ для аппаратов постоянного сечения при H/D/15

(3);

(3);

при H/D<15  (4).

(4).

§ для аппаратов постоянного сечения при H/D/15

(5).

(5).

Рис.2. График для определения поправочного коэффициента Q на увеличение скоростного напора ветра для высот более 10 м.

Рис. 3. График для определения коэффициента динамичности.

Рис. 4. Карта России с указанием географических районов для определения скоростных напоров ветра (римскими. цифрами указаны географические районы).

Рис. 5. График для определения коэффициента пульсации скоростного напора ветра.

при H/D<15  (6).

(6).

где H – высота аппарат, м;

D – диаметр аппарат (без изоляции), м;

Et – модуль нормальной упругости материала корпуса аппарата при рабочей температуре, МПа;

J – момент инерции верхнего поперечного сечения корпуса аппарата относительно центральной оси, м4;

g – ускорение силы тяжести, м/с2;

G – сила тяжести всего аппарата, МН;

Gi – сила тяжести i-ого участка аппарата в МН;

xi – расстояние i – ого участка аппарата, МН;

Ki – относительное перемещение центров тяжести участков, 1/МНм;

j0 – угол поворота опорного сечения, 1/МНм;

j – коэффициент, определяемый по графикам рис. 6-8.

Относительное перемещение центров тяжести участков определяется по формуле

, (7)

, (7)

где Аi – параметр, определяемый по графику рис. 9;

- относительные координаты центров тяжести участков.

- относительные координаты центров тяжести участков.

Угол поворота опорного сечения определяется по формуле

, (8)

, (8)

где Сj - коэффициент неравномерного сжатия грунта, при отсутствии данных для грунтов средней плотности принимается Сj»50 МН/м3;

Jj - момент инерции подошвы фундамента относительно центральной оси, м4.

Если точные размеры фундамента неизвестны, то Jj приближенно принимается равным Jj=1,3 Jк., где Jк – момент инерции сечения фундаментного кольца аппарата.

Рис. 6. График для определения коэффициента j первой группы ступенчатых аппаратов.

Рис. 7. График для определения коэффициента j второй группы ступенчатых аппаратов.

Рис. 8. График для определения коэффициента j третьей группы ступенчатых аппаратов.

Рис. 9. График для определения параметра Ai.

При установке на одном фундаменте группы аппаратов, жестко связанных между собой в горизонтальном направлении, общий период собственных колебаний таких аппаратов Т (сек) определяется по формуле

(9)

(9)

где Gi - сила тяжести каждого аппарата в Мн; Hi – высота каждого аппарата в м; Jф - момент инерции подошвы общего фундамента относительно центральной оси в м4.

Если точные размеры общего фундамента неизвестны, то Jф приближенно принимается равным  , где Jki - момент инерции сечения фундаментного кольца i -го аппарата.

, где Jki - момент инерции сечения фундаментного кольца i -го аппарата.

Сила Рi в Мн, действующая на i-й участок цилиндрического аппарата от ветрового напора, определяется по формуле

(10)

(10)

где bi - коэффициент увеличения скоростного напора;

qi - нормативный скоростной напор ветра в Мн/м2, о пределяется по табл. 1 с учетом поправочного коэффициента Q;

Di - наружный диаметр i-го участка аппарата в м, при наличии снаружи аппарата изоляции принимается наружный диаметр изоляции;

hi - высота i-го участка аппарата в м.

Изгибающий момент от ветровой нагрузки относительно основания аппарата М в МНм определяется по формуле

(11)

(11)

где xi — расстояние i-го участка от основания аппарата в м; n0 — количество участков, расположенных ниже сечения х0.

Для аппаратов, оборудованных площадками обслуживания, общий изгибающий момент от ветровой нагрузки Мво определяется по формуле

(12)

(12)

где Mв — изгибающий момент без учета обслуживающих площадок в МНм, определяется по формуле (11);

- суммарный изгибающий момент, учитывающий только наличие площадок в МНм.

- суммарный изгибающий момент, учитывающий только наличие площадок в МНм.

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 310 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Додаток А | | | I II III |