Читайте также:

|

После этого прошло четыре года. Я, уже вольная, училась по программе горно-металлургического техникума на курсах горных мастеров. Шахтную вентиляцию читал Пожевилов (Сталин уже умер, и свои пушистые сталинские усы он сбрил). Никогда не забуду того дня, когда он нас знакомил с газом СО, хотя практически все мы – увы! – были с ним очень даже знакомы.

– Угарный газ – коварный газ, – сказал он. – Метан легче воздуха, его мы обнаруживаем у кровли; углекислота тяжелее, она стелется по почве, по «подошве»; присутствие сероводорода выдает его запах; окислы азота – цвет. СО не имеет ни запаха, ни цвета, и удельный вес его равен удельному весу воздуха. И вот что я вам скажу: я – опытный, старый шахтер, специалист по шахтным газам, но если бы не присутствующая здесь Керсновская, то лекции о шахтных газах читал бы вам кто-нибудь другой!

И он, не хитря и не лукавя, рассказал, как при всей своей опытности чуть не погиб.

– В ту ночь я был дежурным по шахте и делал обход. Ответственность – очень тяжелая штука. Я дотошно осматривал все забои. Дойдя до выработки второго участка, где была незаконченная перемычка, я хотел осмотреть, как ведет себя эта перемычка, под прикрытием которой велись работы. В выработке было тихо и тепло. Перешагивая через перемычку, я на мгновение задержался, прислонясь спиной к борту. Мгновение! Всего одно мгновение, но его оказалось достаточно: усталость взяла верх, и сон сморил меня. Загубник выскользнул изо рта, и я хлебнул газа. Я сразу же очнулся, но был уже словно парализован: я не мог пошевельнуться, но понимал, что это смерть. Как там очутилась Керсновская, не знаю. Это было грубое нарушение! Одна в загазиpованном забое без респиратора... Тройное нарушение! Но меня она вытащила на свежую струю. Каким-то чудом ей это удалось. И каким-то чудом не осталась она сама в этом забое...

Моя «лебединая песня» на шахте «Заполярная»

Свершилось то, о чем так долго упорно поговаривали, к чему готовились: шахта 13/15 распалась на две шахты. И это случилось в результате пожара, преждевременно. У 15-й шахты, «Заполярной», еще не было ни устья, ни подъемника, ни раскомандировки, ни даже бани!

Самое неожиданное, и к тому же неприятное, что начальниками этих шахт не стали ни Коваленко, ни Гордиенко. Коваленко пошел на повышение, а Гордиенко на понижение.

Коваленко получил чин майора НКВД (кстати, во время полета в Красноярск, где ему был присвоен этот чин, самолет потерпел аварию, хотя сам Андрей Михайлович отделался лишь контузией) и место в горнорудном управлении, его назначили начальником управления угольных шахт. А Гордиенко, опытнейший и знающий руководитель, лучше которого и представить себе немыслимо, оказался опять лишенцем: у него отняли паспорт и стоял вопрос о его высылке в места еще более отдаленные. Это очень характерно. Тогда, в 1950–1951 годах, именно так поступали со всеми политическими, уже отбывшими срок. Гордиенко перевели в вентиляцию и поручили ему окончательную ликвидацию последствий пожара – заливку аварийных забоев. А ведь 15-я шахта была поистине детищем Ефима Васильевича! Наперекор начальству, которое требовало, чтобы шахта проходилась «прямым ходом», Гордиенко сумел настоять, чтобы шахта отрабатывалась «обратным ходом».

Разница огромная! Работая «прямым ходом», наравне с прокладкой основных, капитальных выработок, вели и очистные работы. Шахта сразу давала уголь, но какой ценой? Рядом с выработками, которым предстояло стоять годы и годы, находились завалы, из-за чего горное давление до того увеличивалось, что приходилось с ним непрерывно бороться.

При «обратном ходе» этого нет. Пройдя до намеченной границы шахтного поля, начинают очистные работы и, постепенно отступая, оставляют завалы, к которым уже больше не возвращаются. Надо было иметь немало мужества, чтобы противиться этому «давай-давай» партийных хапуг, живущих сегодняшним успехом, без заботы о завтрашнем дне.

Гордиенко же настоял на том, чтобы по штольне был пущен полукрупный электровоз, а не маленький, способный тащить лишь однотонные вагонетки. Этот расход с лихвой окупился. И появилась возможность развернуться. И все же Гордиенко был признан не заслуживающим доверия и отстранен от ответственных работ!

Слухи ползли все настойчивее: скоро всех женщин из шахт и рудников уберут и лагпункт «Нагорный» – «ласточкино гнездо» на груди Шмитихи– ликвидируют.

Много рождалось разных лагерных «уток». Чаще всего – предполагаемая амнистия, приуроченная к какому-нибудь юбилею. Например, к тридцатилетнему юбилею революции, в 1947 году, или в 1950-м, к пятилетию Победы. Сколько было разговоров, надежд! А обернулось все усилением режима и спецлагерями.

Но в данном случае «утка» была зловещей и поэтому могла быть правдой.

Хоть и нелегкая эта штука – шахта, но девчата к ней уже притерлись, притерпелись. Когда над твоей душой не торчит «попка» с винтовкой – это уже счастье.

А я за четыре года стала настоящим шахтером, полюбила свою трудную и опасную работу и была благодарна шахте: меня там ценили и уважали. Работая так, как я работала, там можно было сократить срок неволи – заработать зачеты. За один отработанный день – три дня зачета.

Итак, наш участок отошел к 15-й шахте. Ходить на работу было очень далеко. Нас водили, как и прежде, до Оцепления. Затем мы шли до 13-й шахты, а оттуда, уже под землей, до 15-й шахты спускались вниз. Это 1575 ступенек! Получали наряд и опять поднимались по тем же ступенькам в шахту, а после работы опять спускались, чтобы выкупаться в бане ЦУСа. Баню не достроили, и вода почти всегда была холодная. Назад нас вели с девчонками угольной сортировки. Целое кругосветное путешествие! Больше двух часов ходьбы! Но мы были и этому рады, лишь бы не седьмое лаготделение, где находилось тысяч пять заключенных, из которых добрая половина – бытовички.

Работала я на смешанном участке №8 у горного мастера Васи Сидоркина. Смешанным участок был, потому, что давал он одновременно и добычу, и проходку. На первом пласту он давал коксующийся уголь из лав и камер; на втором пласту – нарезал для себя «столб». Главное – добыча из забоев первого пласта; по ней надо было выполнять план. Проходка же – это будущее. Она очень нужна, но за нее не платят. Значит, тот, кто работает на проходке, всегда будет получать минимальный паек – «гарантию».

Я охотно взяла на себя проходку. Голодать мне было не привыкать, зато полная свобода действий: я и мой забой!

Приходя, я осматривала и обирала кровлю, забуривалась под клин, вешала ролик, отскрейперовывала от забоя весь уголь и перевешивала ролик на раму. Затем провешивала забой, то есть определяла маркшейдерское направление забоя, отмечала центр забоя и ямки для крепления. Доставляла в забой крепежный лес на две-три рамы, затяжку, клинья, брала приямки. Лишь после этого я шла к мастеру, чтобы он дал кого-нибудь, чтобы поставить со мной рамы. Поставив рамы, я забуривала забой и отправлялась на бремсберг к телефону и через диспетчера вызывала взрывника. Возвращаясь, я прихватывала глиняных пыжей, которыми затрамбовывают патроны в шпурах. Дожидаясь прихода взрывника, я отгружала скрейпером уголь в бункер. Когда приходил взрывник, мы вдвоем заряжали забой и палили. Взрывник очень неохотно лезет в забой, я же очень хорошо переносила ядовитые газы, так что практически отпалку производила сама. Пока забой проветривался, я заканчивала погрузку угля и начинала весь цикл сначала.

Мне нравилось добиваться самого высокого КПД проходки на один цикл. За одну отпалку я продвигалась почти на два метра. Когда работают лишь «для галочки» – только, чтобы записать себе «цикл», – забой продвигается лишь на 80 см, а то и на 35.

Такая работа меня вполне удовлетворяла. На любой иной я могла бы чуть меньше голодать, но зато тут имела полную независимость и работала «со вкусом» – от всей души.

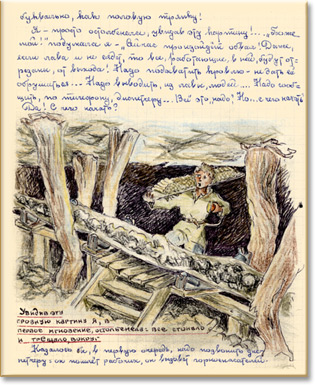

В этот день все шло своим чередом. Забой был готов к отпалке. Я побежала на бремсберг, вызвала взрывника и, наложив на затяжку глиняных пыжей, быстро зашагала назад. Второпях я допустила непростительную неосторожность: чтобы идти было легче, каску вместе с телогрейкой я оставила в забое. Дойдя до сопряжения (перекрестка) штрека с откаточной штольней, по которой был проложен транспортер, обслуживающий три участка, я остановилась как вкопанная – этого обычно абсолютно спокойного сопряжения было не узнать. Все вокруг стонало и трещало, стойки на глазах колченожились, а одну, особенно толстую, выкручивало буквально как половую тряпку.

Я просто остолбенела, увидев эту картину. «Сейчас произойдет обвал! – подумала я. – Даже если лава и не сядет, то все работающие в ней будут отрезаны от выхода. Надо подхватить кровлю – не дать ей обрушиться. Надо выводить из лавы людей. Надо сообщить по телефону диспетчеру…»

Все это надо! Но с чего начать? Казалось бы, в первую очередь следовало позвонить диспетчеру. Он пошлет рабочих, вызовет горноспасателей. Но когда прибудет помощь? По подземным выработкам– это так далеко! Пока я доберусь до телефона, кровля рухнет. Люди – те, что в лаве, – будут отрезаны завалом. Пожалуй, лучше сообщить горному мастеру в лаве. Он выведет людей. Там их человек 30–35. На бремсберге есть лес. Можно «подхватить» кровлю, а уж затем звонить диспетчеру. А если произойдет обвал, а диспетчер не поставлен в известность? Пока с других участков позвонят, чтобы узнать, почему транспортер остановился, пока моторист пойдет... Решено. Прежде всего – в лаву: вывести людей с инструментом и ликвидировать аварийное положение своими средствами. А там и помощь подоспеет. Все эти рассуждения заняли столько времени, сколько понадобилось, чтобы сбросить с плеча затяжку с пыжами.

Трап, соединяющий первый пласт со вторым, был слишком далеко, и я решила воспользоваться гезенком – вентиляционной выработкой, соединяющей оба пласта. Довольно рискованный акробатический номер – лезть по шатким перекладинам в этой каменной трубе! Зато не прошло и двух-трех минут, как я была уже в лаве.

Без видимой спешки подошла я к Сидоркину и сказала вполголоса (опять же для того, чтобы не вызвать паники):

– Вася, выводи сейчас же людей. На сопряжении, в откаточном, положение угрожающее: вот-вот произойдет обвал. Надо подхватить кровлю!

И тут случилось то, на что я не рассчитывала. Сидоркин мне не поверил:

– Что ты мелешь? Какой обвал? Да там нет ни малейшего горного давления. Не может быть опасности!

– Не теряй времени! Положение угрожающее: если сейчас еще есть время, то через несколько минут будет поздно!

Но он, не слишком спеша, пошел к трапу, ведущему вниз. Я его не осуждаю: весть, принесенная мной, была просто неправдоподобна! Откуда ему или мне было знать, что Шмитиха дала трещину? Весь угол, выходящий на север в сторону Горстроя, та его часть, где на месте гибели самолета поставлен обелиск, чуть осел. На поверхности образовалась трещина метров двадцать шириной, а точка упора рычага пришлась как раз на это сопряжение.

Вернулся Сидоркин. Теперь он убедился, что положение действительно угрожающее, растерялся и совсем потерял голову. Выводить людей из лавы? Поздно! Кровля рухнет, и все, в том числе и он сам, будут отрезаны. Надо немедленно подхватить кровлю! Крепежный лес – он тут, рядом, на бремсберге! Озираясь, он увидел двух лесогонов, идущих вниз от лебедки. Прихватив их обоих, он побежал с ними за стойками, не подумав о том, что здесь нет крепежного инструмента, чтобы замерить, отрезать и заклинить стойки.

К счастью, в моем забое, совсем рядом, нашлось все, что нужно. Я ринулась туда, сгребла весь свой инструмент: топор, пилу, лом, кайло, шуровку и лопату, не забыв несколько заготовленных мной клиньев, – и помчалась к месту аварии, перескакивая через все препятствия. Когда Вася Сидоркин с лесогонами приволокли три бревна, весь необходимый инструмент был под рукой. Я расчистила наиболее угрожающее место и уже «брала приямок». Пока они «подхватывали» наиболее угрожаемый участок, я – опять же по гезенку – поднялась в лаву, вывела людей (с инструментом) и помчалась к телефону – сообщить об аварийном положении.

Диспетчер мне тоже сначала не поверил. До того все это было неправдоподобно, что походило на дурную шутку. К счастью, диспетчером был Ананьев – опытный шахтер с лицом, изрешеченным взрывом, и стеклянным глазом. Одно время он работал начальником на нашем участке (еще на шахте 13/15) и знал меня хорошо, так что он сообщил об аварии на те три участка, что были за нашим и в случае обвала оказались бы отрезанными. Когда же Сидоркин распорядился, расставив подоспевших из лавы рабочих, то он сбегал к телефону и подтвердил все сказанное мной.

Тут уж пошла кутерьма! На ликвидацию аварии бросили все силы. Целую неделю длилась борьба со взбунтовавшейся Шмитихой, и наконец была одержана победа. Этого, увы, мне не довелось увидеть... То, о чем все время говорили, свершилось. Женщин вывели из шахты и угнали в седьмое лаготделение. Свою шахтерскую «лебединую песню» я спела, а услышала ее эхо несколько позже.

Премия

Какое это счастье – спать! По крайней мере, для меня. Я сплю. И нет для меня ни тюрьмы, ни лагеря, ни всего того, что меня окружает. Я снова в Цепилове, вокруг меня шумят дубы. Где-то ржет кобылица, и ей в ответ заливисто ржет жеребенок. Скрепит журавль колодца. Ветер колышет душистые листья ореха, и где-то рядом – отец, мать. Все мне дорого, близко...

Но почему так холодно?

Впрочем, это становится ясно, когда я открываю глаза. Я не в Цепилове. Я на полу этапного барака седьмого лаготделения. Начался новый отрезок моей подневольной жизни.

Наверняка не самый приятный.

Ноябрь в Заполярье – это глухая зима. Ночь. Пурга. Все самое отвратительное, что только могла придумать природа и что становилось еще отвратительнее стараниями людей, имевших власть над другими, бесправными и абсолютно беспомощными людьми (вернее, не людьми, а заключенными).

– Керсновская! Тебя вызывают в штаб к начальнику! – разбудил меня голос посыльной.

Я уже спала на своей верхотуре после целого дня тяжелой работы на морозе. Кости еще гудели от тех кирпичей, которые я таскала весь бесконечно долгий и беспросветно темный день. Я только начала согреваться: из меня как бы сочился холод, накопленный на работе и особенно по пути с работы – километров пять против ветра.

«В чем я провинилась?» – подумала я, но вопроса этого не задала. Заключенный всегда виноват. Даже если за собой никакой вины не чувствует. И поэтому я напялила на себя весь мой весьма скудный гардероб. ШИЗО не отапливается, и пытка холодом– одно из распространенных видов наказаний (точнее, издевательств).

И вот я стою навытяжку перед заместителем начальника седьмого лаготделения Кирпиченко. Впервый раз (но, увы, не в последний) встречаюсь я с этим «злым гением» нашего лаготделения. Он довольно долго и с явной подозрительностью осматривает меня с ног до головы.

– Ты Керсновская?

– Керсновская Евфросиния Антоновна, статья 58, пункт 10, срок – 10 лет.

– Ты работала в шахте?

– На шахте 13/15, а после ее разделения – на шахте 15.

Опять он уставился на меня, кривя губы под крючковатым носом, и опять я с наигранным безразличием смотрела на его переносицу. Мое сердце сильно колотилось (что греха таить?) при напоминании о шахте, черной шахте, единственном светлом пятне на фоне темных лет неволи.

– Вот! Это тебе!

И он, вынув из конверта листок бумаги, на котором было что-то напечатано, протянул его мне.

Я читала, и строчки плясали перед моими глазами: «На торжественном собрании по поводу Дня шахтера 23 августа 1951 года начальник участка №8 Сидоркин Василий (ага, он уже начальник!) предложил премировать... сто рублей... высказать благодарность... мужество и находчивость... предотвратить аварию... могущую причинить человеческие жертвы... материальные убытки...»

Я смутно помню, как Кирпиченко взял из моих рук эту бумагу и сказал:

– Можешь идти. Премию тебе выдадут!

Я словно летела на крыльях сквозь ночь и непогоду, и сердце пело.

Слезы душили меня. Шахта вспомнила обо мне! Шахта сказала мне спасибо!

Меня уже там не было, и не было никакого интереса поощрять отсутствующего. Но начальник участка, когда надо было назвать самого достойного извсех, назвал меня – женщину, уже изгнанную из шахты!

В бараке встретили меня удивленные взгляды:

– Как это тебя не посадили?

Репутация Кирпиченко вполне оправдывала подобный вопрос.

Впрочем, своей премии – ста рублей – я так и не получила. Но разве имело это какое-нибудь значение?

«Снежки»

В книгах часто встречаешь героев, которых обуревает «демон далеких дорог». Каюсь: в свое время я им завидовала. Не совсем искренне, но все же... Я сама мечтала о дальних дорогах, может быть, именно оттого, что очень уж хорошо было мне у себя дома.

А в неволе, когда этапы так же неотвратимы, как смена времен года, казалось бы, они не должны пугать, ведь у тебя нет ничего своего – ни семьи, ни работы, ни даже нар, на которых спишь. И все же любой этап пугает. Не оттого ли, что когда у человека нет ни прав, ни свободы, то он может ожидать от любой перемены лишь перемены к худшему?

Этап – это прежде всего сдача казенных вещей. Казалось бы, чего проще, сдаешь то, что получил из лагерной каптерки: валенки или ботинки, телогрейку или бушлат, смену белья, миску, ложку. Иногда в виде особого исключения люди получали одеяло и обязаны были его сдать.

Вот тут и начиналась свистопляска. Те, кто ведал вещдовольствием (обычно вольнонаемные, к тому же семейные), щедрой рукой черпали из каптерки все, что могли использовать – продать, обменять, а записывали недостающие вещи в специальные книжки заключенных, особенно женщин, ведь женщины всегда умеют – всеми правдами и неправдами – прибарахлиться. И вот эти вещи конфискуются взамен «утерянных» (ав действительности неполученных) казенных вещей. А чтобы ни одна мало-мальски хорошая вещь не могла ускользнуть от жадных глаз дежурнячек, они роются в личных вещах своих жертв и не менее жадные руки обшаривают бесцеремонно их тела... Трудно найти слова, чтобы объяснить тем, кто не подвергался этой унизительной процедуре – инвентаризации и обыску!

Лично для меня изгнание из шахты было тяжелым ударом. Из-под ног ускользал последний клочок твердой почвы. Значит, опять ощущение трясины, готовой вот-вот сомкнуться над головой, и уверенность в том, что никто не услышит твоего призыва о помощи...

Достоевский утверждает, и у меня нет основания ему не верить, что самое жестокое по своей нелепости наказание – это перекидывать с места на место никому не нужный песок. Песок в седьмом лаготделении мы не перекидывали. Но кирпичи с места на место перекладывали. Работы для нас не было, а не работать мы не имели права. Отсюда – нелепый, почти сизифов труд.

Но самое неприятное – это дорога на работу. Вели нас в Горстрой мимо зданий, которые строили бытовики – центр управления комбината, банк и еще что-то значительное. Смело можно сказать, что нас прогоняли «сквозь строй» с молчаливого одобрения конвоиров.

Наша бригада была сплошь политические, а наши конвоиры – самоохранники. Не приходится удивляться, что они находили остроумными выходки тех уркачей, которые осыпали нас бранью и насмешками, выстраивались в оконных проемах, делая непристойные телодвижения и выставляя напоказ свои половые органы.

Еще хуже было то, что они сопровождали эти «шутки» снежками, в которые были закатаны куски льда и обломки кирпича. Проходя под градом этих «снарядов», мы не смели нарушить строй, так как в этом случае нас останавливали и заставляли перестраиваться под градом камней. Редко кто из нас не получал удара камнем, а бывало и хуже: одной хохлушке камнем оторвало кусок уха, а другую мы вынесли без сознания.

Нет ничего удивительного в том, что когда нарядчица однажды объявила о моем переводе в ЦБЛ, то я обрадовалась.

Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Я вытаскиваю инженера Пожевилова из забоя | | | ЦБЛ в 1951 году |