|

Читайте также: |

На сей раз это была месть так уж месть настоящая. Я и не думала, что представится такая оказия – поманежить до седьмого пота Дунаева!

Чистая случайность, что в то утро я, стоя на параше, осматривала коридор. Вернее, наблюдала за Дунаевым. Вот он принес фанерный чемодан с разрезанными пайками хлеба, и, предварительно их пересчитав, стал раздавать, начиная с камеры № 1.

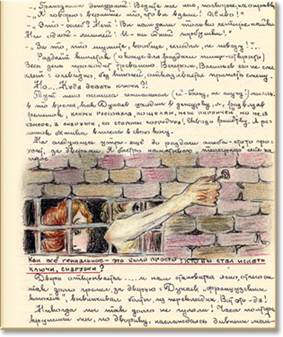

Но что это? На откидной крышке чемодана лежат ключи – вся связка ключей, нанизанных на широкий сыромятный ремень. Ремешок поднялся «колечком»... Да он же сам подсказывает, что мне делать – это единственная в своем роде оказия!

Как пантера, метнулась я к той щели, где был спрятан наш «телеграф», выхватила его, загнула конец крючочком, вскарабкалась на парашу и глянула в «перископ». Дунаев взял две пайки и не спеша пошел вглубь коридора, к камере № 5.

– Дзинь! – чуть слышно звякнули ключи, следуя по траектории с крышки чемодана через решетку к нам в камеру.

И вот они у меня в руках!

Все на них уставились, разинув рот. Затем переглянулись и прыснули от смеха. Потом ринулись, толкаясь, к «перископу».

Дунаев закончил раздачу хлеба. Вот он не спеша, вперевалочку подходит к чемодану, протягивает руку и... рука повисает в воздухе. Недоумение. Это еще пока не тревога. Лишь немного резвее, чем обычно, идет он к топчану. Оттуда возвращается очень быстро и поспешно шарит на столике, хлопая крышкой чемодана. Затем бегом вверх по лестнице в дежурку.

Мы отплясываем священный танец краснокожих и валимся на нары, воя от смеха. Машка Братищева визжит, как поросенок...

– Вот теперь он икру мечет!

Назад идет медленно. Долго стоит у дверей нашей камеры. Мы подчеркнуто топчемся, одевая башмаки, и вполголоса переговариваемся:

– Что так долго нас не ведут на оправку? Может, у него опять галлюцинация или припадок?

Наконец, решается:

– Ну, девочки, хватит! Пошутили и довольно!

Негодующий голос Лиды Арнаутовой:

– Гражданин дежурный, ведите же нас поскорее на оправку!

– Я говорю, верните то, что вы взяли! Живо!

– Это хлеб? Нет, вы нам дали только четыре пайки, ни одной лишней. И ни одной горбушки!

– За то, что шумите, вообще сегодня не поведу!

Раздает кипяток. Весь день проходит тревожно. Вечером Васильев его не сменяет: очевидно, без ключей отказывается принять смену.

Но куда девать ключи?

Тут меня осенило. Пока Дунаев ходил в дежурку, я, развязав ремешок, рассовала ключи по щелям меж кирпичей, но не в камере, а снаружи, со стороны коридора. Сквозь решетку. А ремешок Машка вплела в свою косу.

На следующее утро еще до раздачи хлеба кто-то грохочет за дверьми. Я быстро наматываю «телеграф» вокруг пояса. Дверь открывается, и становится ясно, отчего он так долго гремел. Дунаев французским ключом вывинчивал болты из перекладин!

Никогда мы так долго не гуляли. Часа полтора кружили по дворику, наслаждаясь дивным майским днем. Мы знали, что Дунаев шмонает наши апартаменты, и заранее злорадствовали, что он до вечера будет ворошить экскременты в нужнике!

Лида была вполне отомщена. Дорого Дунаеву обошлась ее губная помада!

На третий день мне стало его жаль. Васильев все не желал его сменять, и Дунаев изрядно измучился. Весь день он завинчивал и развинчивал гайки болтов. Под глазами легли черные тени, и вообще вид у него был до предела несчастный. В любую минуту могло нагрянуть начальство. Он вызывал дежурнячку, которая очень старательно нас перещупала, заглядывая даже в рот. Затем вдвоем они обыскали каждый сантиметр нашей камеры. Напрасный труд!

До самого вечера Дунаев копался в нужнике, и вечером от него разило...

Мы довольно громко обменивались «догадками»:

– Знаете, девчата! Что-то с нашим дежурным не того... Наверное, ему опять что-нибудь попритчилось, и он с перепугу в штаны наложил. Может, привидение у него ключи отобрало, а у него медвежья болезнь объявилась?

Вечером я не выдержала:

– Однако, девчата, хватит его мучить, можно и амнистировать: как-никак, он после ранения. Проучили и хватит!

Пока он завинчивал дверь в дальней камере, я успела выковырять из щелей все ключи, собрала их в горсть да как шарахну по всему коридору! Девочки, которые смотрели в «перископ», говорили, что он кружился, как волчок, и не знал, который из ключей подхватить в первую очередь.

Заключительный аккорд нашего водевиля прозвучал на следующий день.

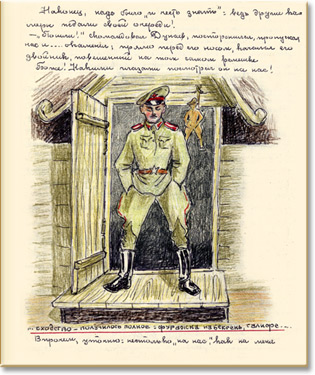

Накануне, возвращаясь в камеру, я подхватила и спрятала в параше кусок картона, на который в дежурке сметали мусор, и тщательно вырезала из него нашим «перископом» весьма характерную фигуру Дунаева. Корпела я над этой скульптурой долго, зато сходство получилось полное: фуражка набекрень, руки в карманах огромных «ушастых» галифе, низкая талия и ноги врозь, носками наружу.

Утром, выходя на оправку, я шла последней и, проходя мимо Дунаева, который стоял в своей излюбленной позе на крылечке, закрепила на перекладине эту фигурку. Картонный Дунаев был повешен на сыромятном ремешке, на который были нанизаны злополучные ключи!

Мы как могли затягивали наше пребывание во дворике: по очереди задерживались в отхожем месте, чтобы остальные могли вдоволь хохотать, сравнивая самого Дунаева с его изображением, висевшим прямо над его левым плечом. Но надо было и честь знать, ведь другие камеры ждали своей очереди.

– Пошли! – скомандовал Дунаев, посторонился, пропуская нас, и... окаменел: прямо перед его носом качался его двойник, повешенный на ремешке от ключей!

Боже, какими глазами посмотрел он на нас! Впрочем, не столько на нас, сколько на меня.

Борис – Голубые яйца

Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу, а поэтому, принимая самое активное участие в жизни и приключениях нашего подземного коллектива, все же следствие по моему делу – это главное, что меня мучило.

К чему из этого подземелья водят подследственных на допрос? Зачем переводить бумагу и писать то, что давно известно, или то, чему никто не верит? В чем бы тебя ни обвинили, ни одного слова обвинения, даже самого нелепого, ты отвести и опровергнуть не можешь. Но этот ритуал соблюдается с глупо-напыщенным видом, ведь вся эта петрушка оправдывает существование следственных органов.

Впрочем, иногда органы и извлекают какую-то пользу. Напуганные, малодушные, морально сломанные люди в безумной надежде заслужить смягчение своей судьбы пытаются очернить и потянуть за собой как можно больше соучастников.

Для меня же в этой нелепой процедуре было лишь одно достоинство: пока идешь туда и обратно, можно подышать не затхлым воздухом. И глаза хоть ненадолго, а отдыхают от необходимости таращиться из-за темноты.

Когда после первого допроса я описала внешность следователя, Лида воскликнула:

– Это Голубые яйца!

И добавила:

– Он еще не самый плохой из всей этой шайки.

Я поинтересовалась, откуда взялась эта странная кличка, и мне рассказали.

Как-то на Пасху следователь допрашивал одного подследственного. Это был лагерный повар, поляк, горячая голова. Выведенный из терпения, он схватил со стола чернильницу с синими чернилами и запустил ее в следователя, да так, что она попала ему за расстегнутый ворот рубахи и чернила растеклись, добравшись даже до сапог.

Свой поступок он мотивировал так:

– На Пасху принято красить яйца, вот я их и покрасил в голубой цвет!

Сколько я ни ломала голову, не могла догадаться, что же я сделала плохого? Мне казалось, что все мои поступки были правильными, намерения – добрыми, поведение – безукоризненным, и если уж на то пошло, то заслужила я только похвалу и благодарность. А получилось как раз наоборот!

Горький опыт мне подсказывал, что никакой ошибки тут нет. Это лишь в самом начале моих злоключений мне все казалось, что произошла ошибка, и когда ее найдут, то все встанет на место. С такого рода наивными надеждами было давно покончено, но в чем в данном случае моя вина, было мне абсолютно непонятно. Поэтому я с самым откровенным любопытством предстала пред светлые очи моего следователя, Бориса-Голубые яйца.

– Итак, вы обвиняетесь в том, что проникли на свиноферму с заранее обдуманной целью: в стороне от надзора вести антисоветскую агитацию и подрывную деятельность, направленную во вред советскому государству.

– Вот те на! А я-то думала, для того чтобы лечить больных свиней! Если от антисоветской агитации свиньи перестали дохнуть, то остается предположить, что они подыхали до моего прихода на ферму, оттого что изучали марксизм?

– Да вы... да вы... Отдаете вы себе отчет в том, что говорите?!

– Признаюсь, не очень. Слишком нелепо то обвинение, что вы мне предъявляете. Разве не глупо звучит такая фраза: я, оказывается, вылечила свиней путем антисоветской агитации. Образцовый порядок, заведенный мною на ферме, имел целью, по-вашему, антисоветскую агитацию и являлся подрывной деятельностью, а здоровое поголовье свиней наносит ущерб советскому государству? Извините, этого я не пойму.

– Вы все поймете, когда узнаете, что все ваши гнусные замыслы были разгаданы и мы получили сигнал тревоги! Но мы терпеливо следили за вашими поступками, пока мера терпения нашего не переполнилась...

– Знаете что, слезайте с ходулей и говорите человеческим языком. Не знаю, какие гнусные замыслы были у ваших соглядатаев, но хочу знать, зачем вам понадобилось действовать окольными путями. Хотите что-нибудь от меня узнать – задавайте вопрос, и я отвечу, не унижаясь до лжи. Это проще и куда порядочнее, чем подсылать кого-то, чтобы подглядывать и подслушивать то, чего нет!

– Мы знаем о вас все. Каждое ваше слово подтверждено свидетелями.

– И это тем более достоверно, что моими слушателями были обычно подшефные свиньи...

Должна отметить, что полемические реплики мне особенно удаются, и я не могла отказать себе в удовольствии щелкнуть по носу того, в чьих руках моя судьба. Может быть, я говорила с излишней резкостью, но я отлично понимала – терять все равно нечего. Коль скоро меня обвинили, все равно признают виновной, каким бы нелепым ни казалось обвинение.

– Вы даже осмелились непочтительно отозваться о великих советских поэтах и писателях. В этом проявилась ваша бессильная ненависть и злоба к советскому государству, которое своевременно вас обезвредило.

Так вот где собака зарыта! К тому, что следователь говорил дальше, я не прислушивалась... Наконец в моих руках был конец нити, и я напряженно думала, стараясь размотать весь клубок. Значит, на меня донесли, приведя мое мнение об антирелигиозных стишках, в том числе написанных Маяковским.

Кто написал этот донос?

Is fecit, cui prodest – «сделал тот, кому это выгодно». Выгодно это было Ирме Мельман, которой очень хотелось устроиться на синекуру – ветеринаром на образцово поставленную свиноферму. Таким путем она меня выжила.

Кто там был еще? Оба инвалида работали. Их она губить не станет. Затем свиная кухарка Фаина, хитрая баба из породы лукавых царедворцев, и Ленка-дурочка. Эти выполнят любую гадость, лишь бы угодить Ирме. Саша Добужинский! Вот этого она охотно засыпет, чтобы на его место устроить своего любовника Николая.

– Признайтесь, кто слышал, когда вы в своей ненависти обливали помоями верных сынов Советского Союза?

– Выбирайте свои выражения! Кормя свиней, я имела дело с помоями, но в разговоре – и в свинарнике, и здесь, у вас – я предпочитаю чистоплотность.

– Но вы в недопустимых выражениях порочили...

– Выражения, которые я употребляю, одобрены академическим словарем. А порочить бездарные вирши трудно. Прежде всего потому, что они уродливы и глупы, а значит, не могут считаться поэзией.

У следователя просто глаза на лоб полезли.

– Да вы знаете, что Маяковский – гордость нашей поэзии?

– Гордость нашей поэзии – Пушкин. Он говорит: «прекрасное должно быть величаво». А все эти косноязычные пошлости, рассчитанные на полуграмотных алкоголиков, не поэзия, а кривляние.

– Ну, знаете, вы превзошли все мои ожидания! Я собрал о вас много разных фактов, но после того, что вы сказали, я полагаю, что они не только соответствуют действительности, но даже недостаточно ее отражают...

– Уверяю вас, излишне было собирать факты в свинарнике, по задворкам и помойкам! Куда проще и значительно чистоплотней было бы расспросить меня о том, что вас интересует. Я презираю ложь и всякие увертки, и в том, что касается меня, скрывать мне нечего!

Он, кажется, неправильно истолковал мои слова и поэтому вернулся к тому, с чего начал:

– Так перед кем вы произносили свои крамольные речи?

– Перед котлом с поросячьей кашей!

– В ваших же интересах советую вам – без балагана!

– Благодарю за заботу о моих интересах. Но говорю я вполне серьезно: единственный раз я слышала чтение этого «раешника», когда зашла на кухню за кашей для поросят-сосунков. Набрав котел этой каши, я пошла кормить своих питомцев, когда Мельман меня спросила, прихожу ли я в восторг от этой «поэзии». В помещении был кто-то из рабочих свинофермы. Но кто именно, я не присматривалась. Мое внимание было занято поросятами.

Не стоит слишком рассусоливать перипетии этих допросов. Следствие шло, как и полагается следствию: все было заранее предрешено. Допросы велись, как положено такого рода допросам: смысл их был в том, чтобы, кроме меня, «закопать» еще кого-нибудь из заключенных. Все мое внимание было направлено на то, чтобы никому не повредить, даже Ирме Мельман.

Вот показания Саши Добужинского. Следователь говорит, будто Саша приписывает мне очень много антисоветских, подлежащих анафеме поступков. Он даже с укоризной покачивает головой:

– Ай, как нехорошо! Добужинский перестарался и валит на вас даже больше, чем я могу поверить. Выгораживает себя...

Мне даже смешно: очень уж грубо берет на пушку, хочет побудить меня вознегодовать и, в свою очередь, выдать какую-нибудь неосторожность Саши.

И опять бумаги, и опять доносы... Выплывают показания Заруцкого, Прошина, даже покойных Баландина, Футорянского...

Я была хоть и доверчивой, но уже не до такой степени, как на первом следствии. Мне все еще трудно было верить в существование той холодной жестокости, которая скрывается иногда за фасадом благожелательности. Но как все это изматывает нервы! Кого только ни пытались впутать, запугать, облить грязью, чтобы в конце концов загнать в угол, измучить страхом и превратить в доносчика, предателя.

О исправительно-трудовой лагерь! С каким садизмом производится там растление душ человеческих! Бумаги... Кипы бумаг! Допросы, свидетельские показания, доносы... Мне не дают их читать, а только показывают: вот показания Капинуса, Веры Михайловны, Мадаминова, Касымова. Всем им не сладко: скажи обо мне хорошее – окажешься соучастником, скажи плохое – опять виноват будешь, ведь тот, кто не донес, – укрыватель.

За каждым листком, за каждой бумажкой видишь, как корчится от страха, от ужаса перед занесенным каблуком чья-то человеческая душа, превращенная в извивающегося червяка!

Сколько грязи пытаются таким способом поднять со дна души человеческой! Когда в водоем не поступает свежий воздух, на дно его опускается все, что погибло без воздуха. Эта грязь разлагается, выделяя зловонный и ядовитый сероводород. Когда в духовный мир человека не поступают свежие мысли, чувства, переживания, в душе его также оседает черная зловонная тина. Когда ее взбалтывают, сероводород распространяет такое зловоние, что может отравить все и всех!

Гибель живой души в исправительно-трудовом лагере, рабство способствуют образованию и накоплению ядовитого сероводорода. Следователь при посредстве изощренной системы доносов и допросов ворошит этот зловонный осадок. И слабые люди гибнут и губят друг друга. Но можно ли их обвинить в том, что они слабы? Ведь все пущено в ход, чтобы разложить, ослабить, отравить!

Последняя унция, проламывающая спину лошади*

* Английская пословица

Бегут дни, недели, месяцы... Что теперь – май, июнь, июль? Одних угнали, другие заняли их место. Ни для кого надежды нет!

Тесно в подземелье. Темно кругом, и в будущем – нет просвета! Хочется знать, что происходит на свете? До могилы новости и события не доходят, а чтобы усугубить чувство безнадежности, на допрос чаще всего водят ночью.

Шел обычный допрос. Как обычно, следователь применял весь свой арсенал, пытаясь нащупать слабое место и, ловко сделав подножку, вынудить меня совершить то, что и является целью любого допроса – обычное предательство. Еще кого-нибудь запутать в антисоветское дело, наказуемое по статье 58.

Как всегда, нервы были напряжены до предела. В это время его куда-то вызвали, очевидно ненадолго, и он, вместо того чтобы меня отправить обратно в подземелье, повел вглубь коридора, открыл дверь налево, пропустил меня и сказал:

– Это мой человек, пусть здесь подождет.

Я уселась в углу на табурет и осмотрелась. В большой полутемной комнате было несколько столов. За каждым столом сидели женщины. На столе лежали ворохи писем, главным образом треугольники полевой почты. Рядом с женщинами на полу стояли объемистые плетеные корзины.

Я догадалась: здесь перлюстрируют письма.

До чего же я ненавижу все, что делается тайком, исподтишка! Подслушивать у дверей, подглядывать в замочную скважину, писать доносы, анонимки, читать чужие письма или нападать из-за спины – все это у меня всегда вызывало какое-то брезгливое отвращение, которое я даже словами описать не могу.

Я поборола отвращение и отвернулась к стене. Но любопытство взяло верх, и я против воли стала присматриваться к этой мерзкой процедуре. Вот та брюнетка, должно быть осетинка, проверяет письма, написанные незнакомыми мне буквами. Она водит по строчкам пальцем справа налево. Кто, кроме турок и арабов, так пишет? Наверное, все мусульмане? Та, возле окна, перлюстрирует немецкие письма. Читает внимательно и почти все уничтожает. А у этой тоже немецкие? Нет, наверное, эстонские, часто встречаются два «о» подряд.

Куда бы я ни смотрела, взгляд мой как магнитом притягивала та тощая женщина, которая была ближе всего от меня: отталкивающая: не старая и не молодая, не худая и не толстая, не седая, а какая-то полинявшая, бесцветная, как выгоревшее мочало. Унылый нос опускался к бесцветной, чуть выпяченной губе. Если бы скульптор или художник-импрессионист искал натуру, чтобы воплотить Бездушное Равнодушие, лучшего бы не нашел.

Перед ней лежал большой ворох писем, преимущественно треугольных, без марок, написанных часто на обрывках газет – потертые, измятые, размытые треугольники полевой почты... Живы ли еще те, кто их писал? Или, быть может, это последнее письмо того, кто отдал свою жизнь, защищая в том числе и вот эту ко всему равнодушную серую женщину? От нее зависит, прижмет ли мать к сердцу этот лоскут газеты или так никогда и не узнает ласку своего сына, излитую в неуклюжих словах – последних словах, обращенных к матери.

Но что это? Женщина даже не развернула этот треугольничек полевой почты! Она его просто разорвала и бросила в корзину... За ним – другой, третий... Затем, опять же не глядя, положила одно письмо в стопку. Потом снова два-три в корзину. И все это – не читая их, даже не разворачивая!

Это не цензура. Даже не самая строгая цензура! Это Слепой Случай, олицетворяемый бесцветной фигурой Тупого Равнодушия!

Я почувствовала, что больше не могу, теряю контроль над собой: комок отвращения подкатил к самому горлу. В кончиках пальцев началось легкое покалывание, холодный озноб прошел по спине к затылку. Казалось, волосы зашевелились, в глазах потемнело, и я скорее почувствовала, чем поняла, что это и есть та «последняя унция», которую я не в силах вынести...

– Ну вот и я! – послышался голос следователя. – Пошли!

Совершенно машинально я встала и пошла в двери. Нервы не выдержали. Я шла, шатаясь как пьяная, в голове была какая-то неразбериха, и понимала я лишь одно: так больше нельзя, я не хочу этого видеть! Довольно, хватит с меня! Люди, миллионы людей лишены всего. Их не рвут раскаленными клещами кровожадные палачи, но их медленно душат бесцветные, равнодушные, глухие ко всему призраки. Не могу больше! Довольно!

Единственное, чего я хотела в ту минуту, – умереть. Смерть, только смерть может избавить от этого кошмара без конца!

Дверь. За нею крошечный тамбур. Из него направо дверь к заместителю следователя, налево кабинет следователя. Я резко толкнула дверь кабинета, шагнула вперед и отпрянула: дверь ударилась об стену и, отскочив, стукнула меня по лбу.

Все, что произошло потом, так и осталось для меня неясным... Я никак не могу себя представить в роли карманного вора. Хорошо помню лишь, что следователь подался вперед и, протянув руку через мою голову, вновь открыл дверь. В это мгновение пола кителя поднялась, и я увидела в кобуре на поясе маленький пистолет. Кобура была расстегнута, рукоять пистолета была подле самой моей руки – правда, левой...

Как это получилось, что я двумя пальцами, как пинцетом, неслышно выхватила этот пистолет, переложила его в правую руку, а оттуда – в карман, и по сегодняшний день для меня загадка. Тут на атавизм ссылаться, как я это охотно делаю, нельзя: карманников у нас в роду не было.

Говорят, что самоубийце удается осуществить свой замысел даже тогда, когда, казалось бы, он невозможен. Это и дало повод поверью, что совершить грех черт помогает. Что ж, в этом нет ничего невероятного. В таком учреждении, как третий отдел, присутствие Бога не ощущается, а значит... Одним словом, тот ангел-хранитель, которому, по уверению мамы, она меня ежедневно поручала, просто-напросто зазевался.

А я, что я чувствовала? Что думала?

Ничего. Или почти ничего. Кругом, да и во мне самой, образовалась какая-то пустота и почти безразличие. Единственное, что осталось в моем сознании, – это уверенность, что не будет больше ни всех видов тюрем, на земле и под землей; не будет необходимости отвечать на вопросы, которые я почему-то мысленно отождествляла со щупальцами какого-то спрута, копающегося в моих внутренностях; и – в данную минуту это показалось мне самым главным – не будет того тупого равнодушия, которое уничтожает треугольнички полевой почты, те треугольнички, которых напрасно ждут матери...

Что для этого нужно сделать? О, так мало! Я даже не скрывала того, что делаю. Вынув из кармана пистолет, мельком осмотрела его. Дома я любила возиться с оружием, но действительно хорошо была знакома с барабанными револьверами: надежный работяга Наган, нарядный Смит и Вессон, старичок Кольт... Из пистолетов знакома была только с браунингом, но тут разобралась мгновенно. Отодвинула предохранитель и на мгновение задумалась: куда лучше – в висок, в рот или в подключичную впадинку? Последнее казалось самым надежным, учитывая малый калибр. Кость пуля может и не пробить, но уж сонную артерию разорвет наверняка.

Все это заняло секунду-две, не больше. Размышляя, я бросила беглый взгляд на следователя. Он обмакнул перо в чернила и что-то просматривал в бумагах, лежащих перед ним.

Мне показалось, что я смотрю на него со стороны. Стало даже смешно: вот в глупое положение попадет Борис-Голубые яйца! В его кабинете! Из его пистолета! Ха!

Что заставило меня глянуть в окно? Не знаю, просто как-то механически, уже подымая руку и держа палец на гашетке, я скользнула взглядом со стола на окно и...

Все как-то сразу изменилось. Будто в темноте, с которой глаза уже хорошо освоились, вдруг вспыхнул свет. Окно было открыто настежь. Решеток в нем не было, так как оно выходило в отстойник – дворик между двух вахт. Кабинет следователя был не на нижнем, полуподвальном этаже, а как бы на антресолях. Из окна не было видно ни здания, ни забора – ничего напоминающего тюрьму. Перед окном проходили телеграфные провода, и чуть ниже колебалась ветка тополя, серебристого тополя с еще молодыми, нарядными листочками: с одной стороны точно покрытыми лаком, с другой – мягкой, нежной, белой замшей. Небо голубое, каким оно бывает в начале лета, и по нему плывут белые облака, как паруса, надутые ветром. И, как было всегда и как всегда будет, – пара ласточек, чье гнездо, очевидно, находилось где-то поблизости, занимались своим радостным трудом: суетились, нося мошек своим птенцам, и лишь изредка усаживались на провода, будто чтобы обсудить вопросы воспитания птенцов.

Это и было чудо – красота настоящая, вечная! И – простая. Небо. Облака. Ветка – зеленая, свежая. Ласточки. И все это – будет. А меня... не будет? О нет! Еще буду!

Я буду стоять, обхватив руками ствол дерева, чуть вздрагивающего от прикосновения ласкового ветерка или от теплоты солнечного луча. Может, это будет не серебристый тополь, а дуб, липа или бук. И небо будет, и тучи. Может, пламенеющие в лучах заката или грозные, черные, вспыхивающие от змеек-молний. А птицы? Сколько их, вольных, быстрых, полных заботы о птенцах, о будущем! Для них и для меня оно будет. Будет!

Все это мелькнуло в голове за одно мгновение; в следующее мгновение я передвинула на место предохранитель и бросила пистолет на кожаный диван.

Я слышала, как он шлепнулся, но смотрела не в ту сторону, а в окно. Впрочем, буду откровенна: смотрела не на ласточек, а на створки окна, открывающиеся вовнутрь. В них, как в зеркале, отражалась та половина комнаты, где стояли письменный стол и диван.

Звук упавшего на диван пистолета заставил Бориса вздрогнуть. Взгляд в сторону пистолета, рывок руки к пустой кобуре, взгляд в приоткрытый ящик письменного стола, взгляд в мою сторону... Все это заняло одну секунду. Затем, неслышно отодвинув стул, он гибким кошачьим движением выскользнул из-за стола, схватил пистолет, вернулся к столу, сел за него, опустил пистолет в ящик стола, взял перо и обмакнул его в чернила.

Все это время он краешком глаза следил за мной. Но я смотрела в окно «с полнейшим безразличием», замечая в отражении все, что происходит.

Он начал что-то записывать. Рука его бегала по бумаге, но я заметила, что он ни разу не обмакнул перо. Мне стало смешно от этой хитрости: ему нужно было время, чтобы обдумать происшествие и принять решение.

Наконец спокойным голосом, будто ничего и не произошло, он продолжил допрос с того места, на котором он был прерван:

– Чем же вы можете объяснить, что у вас во всей зоне не было задушевных друзей, с которыми вы могли вести беседу?

Я передернула плечами, ответив вопросом на вопрос:

– А вы-то сами все можете объяснить или, по крайней мере, понять?

И в голосе моем звучала ничем не прикрытая насмешка.

– …А ведь я вас знаю, Евфросиния Антоновна!

– Поразительное откровение! Особенно если принять во внимание, что вот уже три месяца вы меня допрашиваете!

– Не в том дело. Мне о вас рассказывал мой друг Николай Салтымаков...

– А-а, – протянула я, усмехнувшись. – Не могу, однако, вас поздравить... Говорят, человека познают по его друзьям.

С допроса я шла легким шагом, в особо бодром настроении. Все кругом казалось мне необыкновенно ярким. Я замечала лишь то, что говорило о жизни и было особенно красивым. Видит Бог, в лагерной зоне не так-то легко найти объект для восторга, но восторг был в моей душе! Поэтому и небо было особенно голубым, и солнце высвечивало то ту, то эту песчинку, и она казалась самоцветом. Даже чахлая пылинка, пробивающаяся меж плит тропинки, говорила о жизни. Наваждение, так безжалостно навалившееся на меня в комнате перлюстрации, развеялось как дым. Уж не ангел ли хранитель махнул своими крыльями, разогнав злые чары?

Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Quot;Телепередача" смертнику | | | Судебная комедия |