Читайте также:

|

Нас снова пересчитали (а было в этапе 12 мужчин и 3 женщины); заскрипели входные ворота зоны, и нас повели в этапный барак.

Как я сама вскоре убедилась, весь этот лагерь был вполне забытый Богом и людьми и имел абсолютно безнадежный вид. Что же касается этапного барака, то даже на фоне общего запустения он имел еще более запущенный вид. Мы растопили давно не топленную печь, но, кроме дыма, из этой затеи ничего не получилось. Дымоходы были плотно забиты, зато щели в засыпных стенах давали свободный доступ свежему воздуху, хотя по непонятной причине дыма наружу не выпускали. Пришлось улечься на голых досках нижних нар. На верхних было менее холодно, но дым! Он весь скопился под крышей – потолка не было. Плотно прижавшись друг к другу, мы уснули. Засыпая, я утешала себя мыслью: «С этапами покончено. Здесь мне жить, здесь работать. Хоть пользу буду приносить! А уж если дело коснется работы, то последней я не буду!»

«Повторение – мать знания». Уж сколько раз доводилось мне повторять свой горький опыт, но настоящего знания нашей действительности я так и не приобрела – вплоть до 4 апреля 1960 года, когда, мне кажется, я сдала окончательный экзамен и смогла сказать: «Закончила я свои «университеты», ничто меня врасплох не застанет!» Хотя – quien saber? (Кто знает? (исп.))

Исправительно-трудовой лагерь... Звучит неплохо. Но что кроется за этими словами?

Наверное, это от мамы я унаследовала неисправимый оптимизм: хочется надеяться, хочется во всем видеть хорошее, но как-то на душе смутно. Оттого ли, что сама процедура при нашем прибытии меня возмутила? Раздетые догола мужчины и женщины были заперты в «собачьи будки», что-то вроде шкафа без крыши – босиком, на замерзших экскрементах... Или в душе поднялся протест, оттого что при проверке вещей у заключенных отбирали все, что приглянулось тюремщикам? Или я мучительно перенесла стыд, когда, голая, стояла перед всей этой комиссией? Или – и это скорее всего – в лицах этих рабовладельцев середины ХХ века я увидела такое смертельное равнодушие, которое страшнее ненависти?

Но это было там, по ту сторону частокола с колючей проволокой, а тут все должно быть иначе.

– Вы в бригаде Вайсмана, – говорит мне нарядчик – идите и у него получите свой хлеб.

Значит, мой кормилец, а следовательно и хозяин, Вайсман.

Мне указывают, где его найти. В сарае большой, как гроб, ящик. В ящике – хлеб, нарезанный пайками. Довески приколоты лучинками. Возле ящика с дощечкой в руке стоит сам Хайм Исакович Вайсман – высокий, стройный, лысый, как колено, старик – сын раввина из Гомеля. Не знаю, кем он был до 1937 года. Говорят, старый революционер, всю свою жизнь посвятивший борьбе за свободу и справедливость. Убежденный коммунист – один из тех, которые еще встречались до 1937 года. И судьба его была такой же, как судьбы тысяч и тысяч ему подобных. Но он не отчаялся, не обозлился. Во что он верил, что любил и что ненавидел, трудно было сказать. Никто от него не слышал ни жалобы, ни слова осуждения или похвалы по адресу тех, кто разбил его жизнь и растоптал его идеалы. Но я знаю одно: он был умен, очень умен, и весь свой ум, свой опыт – я бы сказала, мудрость – направлял на то, чтобы помочь своим бригадникам выжить. Но для этого приходилось проделывать чудеса, чтобы, закрывая наряды, сводить концы с концами и выкраивать для своих бригадников обычную гарантийную пайку хлеба в 670 граммов. Каким-то чудом это ему почти всегда удавалось.

В этом куске хлеба была жизнь, или, вернее, более медленный путь к смерти.

Шестьсот семьдесят граммов – это не так уж мало. Если бы только не это убийственное однообразие! Хотя человеческий организм – очень тонко устроенная живая лаборатория, но все же из одного хлеба, в котором к тому же было очень много соломы и воды, невозможно изготовить все необходимое для создания и поддержания живых клеток организма: белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты... Даже если есть этот хлеб, как говорится, от пуза, и то организм со временем ощутил бы острую недостачу белков, витаминов, ферментов, а это, в свою очередь, помешало бы усвоить с пользой углеводы. Ведь мы были лишены возможности грызть кору деревьев, есть «гнилушки», траву, корни, листья. Эти добавки к горсти муки дают возможность человеку извлечь из нее все, что она может дать. Когда же питаешься только хлебом, и притом впроголодь, то образуется своего рода заколдованный круг: истощенный организм не в состоянии усвоить хлеб, а организм, неспособный усвоить хлеб, истощается. Атрофируются слизистые оболочки желудка и кишечника, «ворсинки» перестают всасывать хилус – питательные вещества, приведенные в такое состояние, когда они могут поступать в кровь и оттуда – в живые клетки организма.

Итак, кишечник не может использовать пищу и она извергается наружу. Это и есть голодный понос. Жидкие каловые массы раздражают истонченные стенки атрофированного кишечника, отсюда – слизистый стул, а затем и кровавый. Это уже голодный гемоколит, который легко принять за дизентерию, хотя дизентерийные микробы отсутствуют. По мере истощения, которое неустанно прогрессирует, образуются безбелковые отеки. Развивается самый ужасный вид авитаминоза – пеллагра.

Заслуга Вайсмана заключалась в том, что он умудрялся всеми правдами и неправдами сохранить своим бригадникам тот минимум, который им давал возможность подольше протянуть.

– Вы признаны инвалидом второй группы и можете работать сидя, – сказал Вайсман. – У нас в бригаде следующие цеха: изготовление деревянной игрушки, главным образом деревянных грузовичков; ширпотреб, то есть изготовление деревянных гребешков и портсигаров; наконец, бондарный цех, где делают бочарную клепку, черемуховые обручи и собирают бочки. Что предпочтете вы?

– Да здесь и выбирать нечего! Пойду в бондари.

– А вы что, знакомы с этим делом?

– Очень мало. Но это не на день, не на два, а на 10 лет. Обучусь ремеслу и буду хорошим бондарем. А делать никому не нужные гребешки и портсигары – бесполезная трата времени!

– Именно не день, не два, а 10 лет. И поэтому нужно попытаться выдержать эти 10 лет и не умереть от истощения!

– Но я хочу научиться полезному...

– Самое полезное, чему вам надо научиться в лагере, это «инстинкту самосохранения». Прежде всего надо выдержать. Когда вы еще станете хорошим бондарем! А пока что за невыполнение нормы сядете на штрафной паек... Это еще не все. Недостаточно быть даже хорошим бондарем. Надо уметь угождать начальству – всем, от начальника лагеря до последней дежурнячки. Кому бадейку сделать, кому ванночку, лохань или кадушку. Иногда я получаю за это какую-нибудь подачку, но даже и без того вынужден их всех ублажать, чтобы сохранить себя, свою жизнь, а заодно и жизнь своих бригадников: если начальство не закроет глаза на все ухищрения и приписки, которые я делаю, закрывая наряды, то 131 человек моей бригады получат вдвое меньше хлеба, а это значит... Нет, вы еще не знаете, что это значит. Вы только что прибыли, и это ваш первый лагерь. Советую вам в ваших же интересах: работая, всячески старайтесь сберечь свои силы и не пренебрегайте ничем для того, чтобы съесть лишний кусочек хлеба. Я вижу, вы негодуете? Вас возмущает мой цинизм? Шесть лет тому назад и я никогда бы не поверил, что стану так рассуждать... И уверяю вас, что значительно раньше, чем через шесть лет, вы со мной согласитесь, но только в том случае, если еще сегодня, даже не соглашаясь со мной, последуете моему совету и возьметесь за работу «полезную». Не в широком смысле, а в самом узком: полезную лично вам! Иначе будет поздно. Человек – не какой-то особенный герой. Обычный, нормальный человек может выдержать без пищи очень долго, больше месяца. Но фитиль... Извините, вы, быть может, не знаете, что так называют доходяг, то есть истощенных до предела людей, в которых жизнь еле теплится. Так вот, такой фитиль, дня два-три лишенный пищи, умирает.

...Всю эту науку преподал мне Хайм Исакович не сразу, а в несколько приемов, в течение тех дней, когда я, желая поступить по-своему, как мне казалось – правильно, пыталась стать бондарем.

Понятно, если есть желание освоить какое-либо ремесло, то рано или поздно успех будет достигнут.

Рано или поздно... Вся беда заключается в том, что в нечеловеческих условиях этого лагеря успех обязательно пришел бы слишком поздно.

Хороший человек был Хайм Исакович! Он не только помогал мне советом и практическим показом, но самую ответственную часть моей работы выполнял собственноручно, благодаря чему я получала гарантийную, а не штрафную пайку. Но так не могло, не должно было продолжаться.

В шесть часов – конец рабочего дня. Хоть чувство усталости никогда меня не покидало, но я знала, что от этой усталости невозможно отдохнуть, и поэтому не спешила на свои нары. Я умышленно не говорю – «домой», так как это слово будило во мне слишком священные для меня ассоциации, и я не хотела их профанировать. Итак, вместо того чтобы возвращаться в жилую зону, я предпочитала побродить по рабочей. Здесь на этот счет особенных строгостей не было – население лагеря было до такой степени истощено, что на них смотрели, как на покойников, немного задержавшихся на этом свете. Мое внимание привлекла постройка, похожая на жилой дом, в отличие от прочих, барачно-сарайного типа.

Толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, я спустилась по ступенькам, ведущим вниз, в полуподвальное помещение и остановилась от удивления: посреди комнаты стоял мольберт, а за ним сидел одноногий старик с густыми усами и бровями, но совершенно лысый, если не считать венчика серебристых кудряшек на затылке. У него была одна нога. Культя другой опиралась на костыль.

Я встала за спинкой его стула и критическим оком осмотрела его творение. Хоть я и не художник, но в произведениях искусства разбираюсь, и мне сразу стало ясно, что этот мазила менее заслуживает звания художника чем я – бондаря, но если уж что-нибудь и надо делать, то уж лучше малевать неудачную имитацию Левитана, чем изготавливать деревянные гребешки, пригодные разве что на расчесывание тех остатков седых волос, что еще сохранились на затылке горе художника.

В это время в соседней комнате загремел стул и в дверях появился невысокий, молодцеватый мужчина среднего роста и, что меня больше всего удивило, средней упитанности.

– Вам что здесь надо? – спросил он не очень любезно, но, присмотревшись, продолжал более мягко: – А! Я, кажется, узнаю. Вы из нового этапа и хотите стать бондарем. Хотите заниматься полезным делом.

– Пока что присматриваюсь к вашим художественным произведениям.

Он держал в руках карандаш, из чего я сделала вывод, что он так или иначе тоже мазила.

Он посторонился, и я вошла во вторую комнату. Посреди комнаты стоял стол. Нет, не стол, а... алтарь. Что за черт, к чему он здесь? Да еще как будто бы для человеческих жертвоприношений: куб, сложенный из кирпичей и покрытый мельничным жерновом. В середине этого жернова чуть дымились остатки углей. Сбоку какое-то приспособление: колесо с ручкой, вроде колодезного ворота и лопасти в кожухе, а от кожуха – трубка, ведущая под жернов.

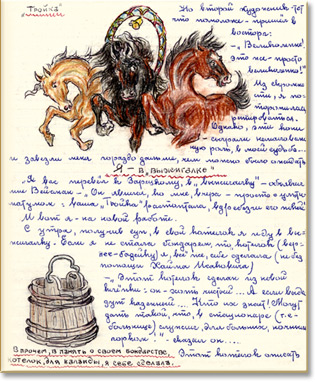

– То, на что вы смотрите, – выжигалка, – бросил он через плечо. – А вот посмотрите сюда. Может, подскажете, как нарисовать «Тройку»? Я хочу освоить этот узор для выжигания на портсигарах.

Я посмотрела на его эскиз и покачала головой: рисунок, над которым он корпел, даже отдаленно не напоминал Тройку».

– Дайте бумагу, я попробую набросать...

– Бумагу? Да знаете ли вы, что во всем лагере нет ни обрывка бумаги? Даже стельки и задники старых ботинок давно пошли на курево. Вся бухгалтерия – и та давно на досках. Напишут, соскоблят и снова пишут. Вот и вы возьмите эту дощечку – и айда, попробуйте!

Я взяла портсигар и довольно неуклюже изобразила на нем три конские головы и шесть ног плюс один хвост... Головы эти были, по меньшей мере, страшные. Сидя на любом из этих коней, святой Георгий Победоносец на старинных иконах мог бы с большим успехом поражать дракона, но запрячь подобных чудовищ в тройку – это была бы недопустимая авантюра. Тот художник, что помоложе, – пришел в восторг:

– Великолепно! Это же просто великолепно!

Из скромности я поторопилась ретироваться. Однако эти кони сыграли немаловажную роль в моей судьбе и завезли меня гораздо дальше, чем можно было ожидать.

Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Хоть бы скорее! | | | Куриная слепота |