ДАННЫЕ НА 2014 г. (стандартное пополнение)

Комплекс 15П018М, ракета Р-36М2 / 15А18М "Воевода" / РС-20В / БЧ 15Ф175 - SS-18 mod. 5 SATAN / TT-09 Комплекс 15П018М, ракета Р-36М2 / 15А18М "Воевода" / РС-20В / БЧ 15Ф173 - SS-18 mod.6 SATAN    Автор первоначальной статьи: Максим Пашнев (г.Обнинск), 2012 г. Межконтинентальная баллистическая ракета четвертого поколения. Комплекс и ракета разработаны в Конструкторском Бюро "Южное" (г. Днепропетровск, Украина) под руководством академика АН СССР В.Ф.Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 769-248 от 09.08.1983 г. Ведущие конструкторы - С.И.Ус и В.Л.Катаев. В.Л.Катаева после перевода в аппарат ЦК КПСС заменил В.В.Кошик. Комплекс "Воевода" создан в результате реализации проекта многостороннего совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М-УТТХ / 15П018 с МБР тяжелого класса 15А18 и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в т.ч. при многократном ядерном воздействии по позиционному району (гарантированный ответный удар). В июне 1979 г. в КБ "Южное" было разработано техническое предложение по ракетному комплексу "Воевода" с тяжелой жидкостной МБР четвертого поколения под индексом 15А17. Эскизный проект БРК Р-36М2 "Воевода" (индекс МБР был изменен на 15А18М с целью обеспечения выполнения требований договора ОСВ-2) разработан в июне 1982 года.

Автор первоначальной статьи: Максим Пашнев (г.Обнинск), 2012 г. Межконтинентальная баллистическая ракета четвертого поколения. Комплекс и ракета разработаны в Конструкторском Бюро "Южное" (г. Днепропетровск, Украина) под руководством академика АН СССР В.Ф.Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 769-248 от 09.08.1983 г. Ведущие конструкторы - С.И.Ус и В.Л.Катаев. В.Л.Катаева после перевода в аппарат ЦК КПСС заменил В.В.Кошик. Комплекс "Воевода" создан в результате реализации проекта многостороннего совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М-УТТХ / 15П018 с МБР тяжелого класса 15А18 и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в т.ч. при многократном ядерном воздействии по позиционному району (гарантированный ответный удар). В июне 1979 г. в КБ "Южное" было разработано техническое предложение по ракетному комплексу "Воевода" с тяжелой жидкостной МБР четвертого поколения под индексом 15А17. Эскизный проект БРК Р-36М2 "Воевода" (индекс МБР был изменен на 15А18М с целью обеспечения выполнения требований договора ОСВ-2) разработан в июне 1982 года.

Пуск штатной ракеты Р-36М2. Вероятно, один из пусков на продление гарантийного срока хранения. (фото из архива пользователя Радиант, http://russianarms.mybb.ru).

При создании комплекса сложилась следующая кооперация предприятий: ПО Южный Машиностроительный Завод (г.Днепропетровск) - изготовление ракет; ПО "Авангард" - изготовитление транспортно-пускового контейнера; КБ Электроприборостроения - разработка системы управления ракеты; НПО "Ротор" - разработка комплекса командных приборов; КБ завода "Арсенал" - разработка системы прицеливания; КБ "Энергомаш" - разработка двигателя первой ступени ракеты; КБ Химавтоматики - разработка двигателя второй ступени ракеты; КБСМ - разработка боевого стартового комплекса; ЦКБТМ - разработка командного пункта; ГОКБ "Прожектор" - разработка системы электроснабжения; НПО "Импульс" - разработка системы дистанционного управления и контроля; КБТХМ - разработка системы заправки. Контроль за выполнением тактико-технических требований Министерства обороны СССР осуществляли военные представительства Заказчика. Летно-конструкторские испытания комплекса с ракетой Р-36М2 начались на полигоне Байконур (НИИП-5) 21 марта 1986 г. Первый запуск новой МБР (ракета 1Л) из ШПУ ОС на площадке № 101 завершился неудачно - после выхода МБР из ШПУ не прошла команда на наддув баков первой ступени, маршевый двигатель не запустился, МБР упала обратно, взрыв полностью разрушил шахту. Пуск штатной ракеты Р-36М2. Вероятно, один из пусков на продление гарантийного срока хранения. (фото из архива пользователя Радиант, http://russianarms.mybb.ru).

При создании комплекса сложилась следующая кооперация предприятий: ПО Южный Машиностроительный Завод (г.Днепропетровск) - изготовление ракет; ПО "Авангард" - изготовитление транспортно-пускового контейнера; КБ Электроприборостроения - разработка системы управления ракеты; НПО "Ротор" - разработка комплекса командных приборов; КБ завода "Арсенал" - разработка системы прицеливания; КБ "Энергомаш" - разработка двигателя первой ступени ракеты; КБ Химавтоматики - разработка двигателя второй ступени ракеты; КБСМ - разработка боевого стартового комплекса; ЦКБТМ - разработка командного пункта; ГОКБ "Прожектор" - разработка системы электроснабжения; НПО "Импульс" - разработка системы дистанционного управления и контроля; КБТХМ - разработка системы заправки. Контроль за выполнением тактико-технических требований Министерства обороны СССР осуществляли военные представительства Заказчика. Летно-конструкторские испытания комплекса с ракетой Р-36М2 начались на полигоне Байконур (НИИП-5) 21 марта 1986 г. Первый запуск новой МБР (ракета 1Л) из ШПУ ОС на площадке № 101 завершился неудачно - после выхода МБР из ШПУ не прошла команда на наддув баков первой ступени, маршевый двигатель не запустился, МБР упала обратно, взрыв полностью разрушил шахту.

Кадры старта образца 1Л ракеты 15А18М / Р-36М2 (Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М., "Военныый Парад", 2007 г.).

Далее летные испытания проводились поэтапно по видам боевого оснащения: 1. с разделяющейся головной частью, оснащенной неуправляемыми боевыми блоками; 2. с неуправляемой моноблочной головной частью ("легкий" ББ); 3. с оригинальной разделяющейся головной частью смешанной комплектации (управляемые и неуправляемые боевые блоки). Председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний являлся заместитель Главкома РВСН генерал-полковник Ю.А.Яшин, заместителем председателя, техническим руководителем испытаний - В.Ф.Уткин, а его заместителями - В.В.Грачев и С.И.Ус. Высокие боевые и эксплуатационные характеристики ракетного комплекса подтверждены наземными (в т.ч. физические опыты) и летными испытаниями. По программе совместных летных испытаний на НИИП-5 проведено 26 пусков, из них 20 успешных. Причины неудачных пусков установлены. Проведены схемно-конструкторские доработки, позволившие устранить выявленные недостатки и завершить летные испытания 11 успешными пусками. Всего же (по данным на январь 2012 года) проведено 36 пусков, фактическая полетная надежность ракеты по совокупности проведенных на конец 1991 г. 33 пусков составляет 0,974. Разработка комплекса средств преодоления ПРО (КСП ПРО) для варианта с РГЧ ИН 15Ф173 была завершена в июле 1987 г., а для варианта с "легкой" моноблочной ГЧ 15Ф175 - в апреле 1988 г. Летно-конструкторские испытания с РГЧ ИН 15Ф173 завершились в марте 1988 г. (17 пусков, из них 6 неудачных). Испытания ракеты с ГЧ 15Ф175 начались в апреле 1988 г. и завершились в сентябре 1989 г. (6 пусков, все удачно, в результате чего было принято решение уменьшить обязательную программу с 8 пусков до 6). Пуски ракет Р-36М2 (c) http://militaryrussia.ru с использованием данных http://astronautix.com: Кадры старта образца 1Л ракеты 15А18М / Р-36М2 (Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М., "Военныый Парад", 2007 г.).

Далее летные испытания проводились поэтапно по видам боевого оснащения: 1. с разделяющейся головной частью, оснащенной неуправляемыми боевыми блоками; 2. с неуправляемой моноблочной головной частью ("легкий" ББ); 3. с оригинальной разделяющейся головной частью смешанной комплектации (управляемые и неуправляемые боевые блоки). Председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний являлся заместитель Главкома РВСН генерал-полковник Ю.А.Яшин, заместителем председателя, техническим руководителем испытаний - В.Ф.Уткин, а его заместителями - В.В.Грачев и С.И.Ус. Высокие боевые и эксплуатационные характеристики ракетного комплекса подтверждены наземными (в т.ч. физические опыты) и летными испытаниями. По программе совместных летных испытаний на НИИП-5 проведено 26 пусков, из них 20 успешных. Причины неудачных пусков установлены. Проведены схемно-конструкторские доработки, позволившие устранить выявленные недостатки и завершить летные испытания 11 успешными пусками. Всего же (по данным на январь 2012 года) проведено 36 пусков, фактическая полетная надежность ракеты по совокупности проведенных на конец 1991 г. 33 пусков составляет 0,974. Разработка комплекса средств преодоления ПРО (КСП ПРО) для варианта с РГЧ ИН 15Ф173 была завершена в июле 1987 г., а для варианта с "легкой" моноблочной ГЧ 15Ф175 - в апреле 1988 г. Летно-конструкторские испытания с РГЧ ИН 15Ф173 завершились в марте 1988 г. (17 пусков, из них 6 неудачных). Испытания ракеты с ГЧ 15Ф175 начались в апреле 1988 г. и завершились в сентябре 1989 г. (6 пусков, все удачно, в результате чего было принято решение уменьшить обязательную программу с 8 пусков до 6). Пуски ракет Р-36М2 (c) http://militaryrussia.ru с использованием данных http://astronautix.com:

| №пп

| Дата

| Полигон

| Описание

| |

| 21 марта 1986 г. (по др.данным 23 марта)

| Байконур, площадка №101

| Аварийный пуск. Ракета 1Л / вариант 6000.00 - телеметрический вариант, без покрытия МФУ. Маршевый двигатель не запустился, ракета упала в ШПУ, взрыв полностью разрушил ШПУ. Пуск модели ракеты с БЧ 15Ф173. ШПУ более не восстанавливалась.

| |

| 21 августа 1986 г.

| Байконур, площадка №103

| Аварийный пуск. Ракета 2Л с БЧ 15Ф173. Не прошел предстартовый наддув баков и после минометного старта маршевый двигатель не запустился (ист. - Воевода/Р-36М).

| |

| 27 ноября 1986 г.

| Байконур

| Аварийный пуск с БЧ 15Ф173. Ракета 3Л. Не запустился двигатель ступени разведения боевых блоков (ист. - Воевода/Р-36М).

| | 04-12

| 1987 г.

| Байконур

| Успешные пуски в рамках программы испытаний с БЧ 15Ф173. Вероятно, часть пусков производилась с площадки №105 полигона.

| |

| 09.06.1987 г.

| Байконур, площадка №109

| Аварийный пуск с БЧ 15Ф173.

| |

| 30.09.1987 г.

| Байконур

| Аварийный пуск с БЧ 15Ф173.

| |

| 1988 г.

| Байконур

| Успешный пуск в рамках программы испытаний с БЧ 15Ф173.

| |

| 12 февраля 1988 г.

| Байконур

| Успешный пуск в рамках программы испытаний с БЧ 15Ф173. Пуск обеспечивал в т.ч. корабль измерительного комплекса пр.1914 "Маршал Неделин" (ист. - Пожары...).

| |

| 18 марта 1988 г.

| Байконур

| Аварийный пуск с БЧ 15Ф173. Пуск обеспечивал в т.ч. корабль измерительного комплекса пр.1914 "Маршал Неделин" (ист. - Пожары...). Последий пуск программы испытания ракеты с БЧ 15Ф173 (источник).

| |

| 20 апреля 1988 г.

| Байконур

| Первый пуск программы испытаний БЧ 15Ф175 (апрель 1988 г.). Пуск обеспечивал в т.ч. корабль измерительного комплекса пр.1914 "Маршал Неделин" (20.04.1988 г., ист. - Пожары...).

| | 19-20

| 1988 г.

| Байконур

| Успешные пуски. Вероятно, с БЧ 15Ф175.

| | 21-22

| 1989 г.

| Байконур

| Успешные пуски программы испытаний вероятно с БЧ 15Ф175 с использованием серийно произведенных ракет. Корабль измерительного комплекса пр.1914 "Маршал Неделин" обеспечивал пуски ракет 15А18М 11.04.1989 г. и 12.08.1989 г. (ист. - Пожары...). Последний пуск серии пусков - вероятно, сентябрь 1989 г.

| | 23-26

| 1989 г.

| Байконур

| Успешные пуски программы Государственных испытаний. Корабль измерительного комплекса пр.1914 "Маршал Неделин" обеспечивал пуски ракет 15А18М 11.04.1989 г. и 12.08.1989 г. (ист. - Пожары...).

| |

| 17 августа 1990 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы Государственных испытаний.

| |

| 29 августа 1990 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы испытаний уже принятых на вооружение модификаций.

| |

| 11 декабря 1990 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы испытаний уже принятых на вооружение модификаций.

| |

| 12 сентября 1991 г. (17 сентября по др. данным)

| Байконур, площадка №103

| Успешный пуск программы Государственных испытаний.

| |

| 10 октября 1991 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы Государственных испытаний.

| |

| 30 октября 1991 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы испытаний уже принятых на вооружение модификаций.

| |

| 28 ноября 1991 г.

| Байконур

| Успешный пуск программы испытаний уже принятых на вооружение модификаций.

| |

| 21 апреля 1999 г.

| Байконур

| Первый пуск в качестве ракеты-носителя "Днепр" - для выведения ИСЗ на орбиту.

| |

|

|

|

| | | 22 декабря 2004 г.

| Домбаровский

| Успешный пуск на продление гарантийного срока ракет. Цель - полигон Кура на Камчатке. Запущена ракета, находившаяся на боевом дежурстве с ноября 1988 г.

| | | 21 декабря 2006 г.

| Домбаровский

| Успешный пуск на продление гарантийного срока ракет. Цель - полигон Кура на Камчатке.

| | | 24 декабря 2009 г.

| Домбаровский

| Успешный пуск на продление гарантийного срока ракет - программа ОКР "Зарядье-2". Цель - полигон Кура на Камчатке. Стартовала ракеты, выпущенная 23 года назад.

| |

|

|

|

| | n+1

| 17 августа 2011 г.

| Домбаровский

| Успешный запуск МБР "Днепр" для выведения 7 иностранных ИСЗ и одного аппарата.

| | n+2

| 21 августа 2013 г.

| Домбаровский

| Успешный запуск МБР "Днепр" для выведения южнокорейского ИСЗ Kompsat-5

| | n+3

| 30 октября 2013 г.

| Домбаровский

| Успешный пуск по полигону Кура (Камчатка), проведен в рамках внезапной проверки войск ВКО и РВСН.

| | n+4

| 21 ноября 2013 г.

| Домбаровский

| Успешный запуск МБР "Днепр" для выведения 24 иностранных ИСЗ.

|

Постановка на вооружение. Первые МБР Р-36М2 в составе ракетного полка встали на опытно-боевое дежурство 30 июля 1988 года (13-я Краснознаменная ракетная дивизия, гарнизон "Ясный", п. Домбаровский, Оренбургская область, РСФСР), в декабре того же года указанный ракетный полк заступил на боевое дежурство в полном составе. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 1002-196 от 11.08.1988 г. ракетный комплекс с РГЧ ИН 15Ф173 принят на вооружение. Ракетный комплекс с ГЧ 15Ф175 Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР принят на вооружение 23 августа 1990 г.

К 1990 г. были развернуты еще два полка с МБР Р-36М2. До конца 1990 года комплексы также были поставлены на боевое дежурство в дивизиях, дислоцированных под городами Державинск (с 1989 г., 38-я ракетная дивизия, грн. "Степной", г. Державинск, Тургайская область, КазССР) и Ужур (с 1990 г., 62-я Краснознаменная ракетная дивизия, грн. "Солнечный", г. Ужур, Красноярский край, РСФСР). К моменту развала СССР, несмотря на политико-экономические трудности в стране, перевооружение действующих частей шло достаточно высокими темпами - к концу 1991 г. на боевое дежурство, по ряду сведений, было поставлено 82 МБР Р-36М2 (27% от общего числа тяжелых МБР СССР):

- 30 в Домбаровском (47% от числа МБР дивизии);

- 28 в Ужуре (44% от числа МБР дивизии);

- 24 в Державинске (46% от числа МБР дивизии).

В 1991 г. в КБЮ был разработан аванпроект тяжелого БРК пятого поколения с ракетой Р-36М3 "Икар", но подписание Договора СНВ-1 и последовавший распад СССР остановили его дальнейшую разработку. При подготовке договора СНВ-1 американская сторона обращала особое внимание на сокращение комплексов с МБР 15А18 и 15А18М, т.к., по мнению американцев, эти ракеты могли составить основу сил превентивного удара со стороны СССР (тяжелые МБР составляли 22% численности МБР РВСН, при этом их боевое оснащение составляло свыше 53% забрасываемой массы всех МБР РВСН). Американская сторона, пользуясь политико-экономическими трудностями в СССР и фактически капитулянтской позицией высшего руководства страны на переговорах, сумела настоять на существенном количественном сокращении данных комплексов - на 50%. После подписания договора СНВ-1 и последовавшего через несколько месяцев развала СССР производство и развертывание ракет Р-36М2 взамен Р-36М УТТХ было приостановлено в силу политических и экономических причин (по некоторым данным, последние ракеты были изготовлены в 1992 г.).

В 1996 году, согласно букве международных правовых актов, направленных на сокращение и нераспространение ядерного оружия и его носителей, все МБР с позиционных районов в бывшей Казахской ССР (ныне Республика Казахстан) были сняты с боевого дежурства и затем спецтранспортом вывезены для дальнейшей утилизации в России, в том числе и из позиционного района ракетной дивизии, расквартированной вблизи г. Державинск. После распада СССР шахтные ракетные комплексы Р-36М2, размещенные на территории России, сохранились в эксплуатации и вошли в состав РВСН Российской Федерации. КБЮ, как головной разработчик ракет, осуществляет авторский надзор за их эксплуатацией на всем протяжении жизненного цикла. По состоянию на 1998 год в РВСН РФ было развернуто 58 ракет Р-36М2. К январю 2012 года в двух позиционных районах (13-я Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия, ЗАТО "Ясный", г. Домбаровский, Оренбургская область; 62-я Краснознаменная ракетная дивизия, ЗАТО "Солнечный", г. Ужур, Красноярский край) были развернуты ракеты Р-36М2 в варианте с РГЧ ИН, которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.

К настоящему времени (2010 г.) путем постоянной многолетней работы кооперации российских и украинских предприятий и НИИ гарантийный срок эксплуатации комплекса продлен - к декабрю 2009 года до 23 лет вместо первоначальных 15. Важным этапом по подтверждению основных ТТХ ракеты являются проводимые пуски МБР Р-36М2 из позиционного района в Оренбургской области, начавшиеся в 2004 году. Для пуска выбирается ракета с максимальным сроком эксплуатации. По состоянию на январь 2012 года проведено 3 пуска, все - успешно. Относительно количества развернутых МБР Р-36М2 "Воевода" можно предположить, что к началу 2012 года в РВСН РФ было развернуто 55 МБР данного типа - 28 в 62-й ракетной дивизии (г. Ужур) и 27 в 13-й ракетной дивизии (г. Домбаровский). Учитывая проводящиеся учебно-боевые запуски МБР и работы по продлению гарантийного срока ракет в рамках ОКР "Зарядье", можно предположить, что МБР 15А18М останутся на боевом дежурстве вплоть до 2020 года и, возможно, несколько далее в количестве около 50 штук.

С целью обеспечения качественно нового уровня ТТХ и высокой боевой эффективности в особо сложных условиях боевого применения разработка ракетного комплекса "Воевода" велась в следующих направлениях:

1. Повышение живучести ШПУ и КП;

2. Обеспечение устойчивости боевого управления при любых условиях применения РК;

3. Расширение оперативных возможностей по переприцеливания ракет, в т.ч. стрельбы по неплановым целеуказаниям;

4. Обеспечение стойкости ракеты и ее боевого оснащения (применение ББ второго уровня стойкости) в полете к поражающим факторам наземных и высотных ядерных взрывов;

5. Увеличение автономности комплекса;

6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации.

7. Доведение точности стрельбы до уровня, сопоставимого с аналогичной характеристикой для американских МБР.

Эффективность, гибкость и оперативность боевого применения комплекса значительно увеличена за счет (по сравнению с МБР 15А18):

1. Повышения точности стрельбы в 1,3 раза, что позволило впервые выйти на точность стрельбы, сопоставимую с точностью стрельбы МБР США;

2. Применения зарядов РГЧ ИН существенно повышенной мощности;

3. Увеличения площади зоны разведения боевых блоков (в том числе, в зоне произвольной формы) в 2,3 раза;

4. Оперативного переприцеливания и пуска по любому неплановому целеуказанию, переданному из высшего звена управления. СУ впервые в мире реализовывала прямые методы наведения, обеспечивающие возможность расчета задания в полете (МБР США такой комплексной возможностью не обладают до сих пор);

5. Увеличения в 3 раза длительности автономности комплекса;

6. Уменьшения в 2 раза времени боеготовности за счет непрерывно работающего в течение всего боевого дежурства комплекса командных приборов (ККП).

Одним из основных преимуществ ракетного комплекса с ракетой Р-36М2 является возможность пусков ракет в условиях ответно-встречного удара при воздействии наземных и высотных ядерных взрывов на стартовую позицию. Это достигнуто за счет повышения живучести ракеты в ШПУ и значительного повышения стойкости ракеты к поражающим факторам ядерного взрыва в полете. Корпус выполнен с использованием материалов повышенной прочности. Наружное покрытие выполнено многофункциональным по всей длине ракеты (включая головной обтекатель) для защиты от поражающих воздействий. Система управления ракеты так же адаптирована к прохождению при пуске зоны воздействия ядерного взрыва. Двигатели I и II ступеней ракеты форсированы по тяге, повышена стойкость всех основных систем и элементов ракетного комплекса. В результате радиус зоны поражения ракеты блокирующим ядерным взрывом, по сравнению с ракетой 15А18, уменьшен в 20 раз, стойкость к рентгеновскому излучению повышена в 10 раз, гамма-нейтронному излучению в ~ 100 раз. Обеспечена стойкость ракеты к воздействию пылевых образований и крупных частиц грунта, имеющихся в облаке при наземном ядерном взрыве. Реализованные для обеспечения ответно-встречного пуска уровни стойкости ракеты к ПФЯВ обеспечивают успешный пуск ее после непоражающего взрыва непосредственно по ПУ и без снижения боевой готовности при воздействии по соседней ПУ. Время задержки пуска на нормализацию обстановки после непоражающего ЯВ непосредственно по ПУ - не более 2,5-3 минут.

Итак, высокие характеристики ракеты 15А18М по обеспечению повышенного уровня стойкости к ПФЯВ были достигнуты за счет:

- использования защитного покрытия новой разработки, наносимого на наружную поверхность корпуса ракеты и обеспечивающего комплексную защиту от ПФЯВ;

- применения СУ, разработанной на элементной базе с повышенной стойкостью и надежностью;

- нанесения на корпус герметичного приборного отсека, в котором размещалась аппаратура СУ, специального покрытия с высоким содержанием редкоземельных элементов;

- применения экранировки и специальных способов укладки бортовой кабельной сети ракеты;

- введения специального программного маневра ракеты при прохождении облака наземного ЯВ.

Проектно-конструкторские работы по обеспечению стойкости новой ракеты к ПФ наземного ЯВ базировались на новой уточненной математической модели этого вида ЯВ, специально разработанной специалистами ЦНИКИ-12, что способствовало успешному решению задач по обеспечению стойкости создаваемых в то время ракет четвертого поколения. Учитывая необходимость обеспечения заданного высокого уровня стойкости ракеты КБ "Южное" и другими организациями-разработчиками при активном участии НИИ отрасли и Заказчика был проведен большой объем теоретических и экспериментальных работ по обеспечению и подтверждению заданных требований. Автономные испытания элементов конструкции корпуса, агрегатов и систем были проведены на экспериментальных базах КБЮ, НПО "Хартрон" и других смежных организаций. На моделирующих установках были проведены испытания на воздействие проникающей радиации, рентгеновского излучения, на воздействие электромагнитного импульса, к ударному действию крупных частиц грунта, на механическое и тепловое действие воздушной ударной волны и мягкого рентгеновского излучения, светового излучения. Были организованы и проведены комплексные испытания на Семипалатинском испытательном полигоне МО СССР, в том числе: крупномасштабные испытания пусковой установки с ракетой на воздействие сейсмовзрывных волн ядерных взрывов (физические опыты "Аргон") и на воздействие электромагнитного импульса; испытания различных агрегатов и систем ракеты, в том числе функционирующих системы управления и маршевых ступеней, на воздействие проникающей радиации и рентгеновского излучения жесткого спектра и т.д.

После первых испытательных пусков на полигоне Байконур ракета получила в США обозначение TT-09 (Tyura-Tam - Байконур, 9-1 неидентифицированный объект) и некоторое время обозначалась как SS-X-26.

Пусковая установка и базирование: реализованные для обеспечения ответно-встречного пуска уровни стойкости ракеты к ПФЯВ обеспечивают успешный пуск ее после непоражающего взрыва непосредственно по ПУ и без снижения боевой готовности при воздействии по соседней ПУ. Время задержки пуска на нормализацию обстановки после непоражающего ЯВ непосредственно по ПУ - не более 2,5-3 минут.

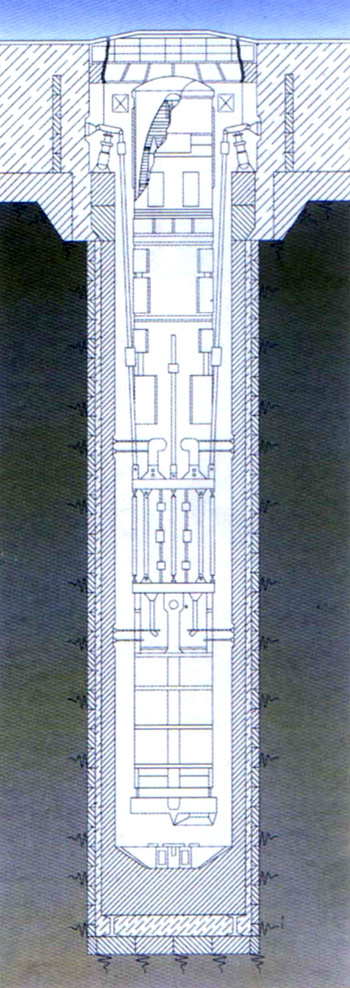

Разработка стартового комплекса проводилась на основе стартового комплекса 15П018. При этом в максимальной степени использовались имеющиеся инженерные сооружения, коммуникации и системы. Разработана ШПУ 15П718М со сверхвысокой защищенностью от ПФЯВ путем переоборудования ШПУ ракетных комплексов 15А14 и 15А18. Модифицированный стартовый комплекс может гарантированно выдерживать избыточное давления во фронте ударной волны ядерного взрыва величиной более чем 100 атмосфер. В период разработки и испытаний комплекса "Воевода" под руководством главного конструктора КБ Машиностроения (г. Коломна) Н.И.Гущина был создан комплекс активной защиты ШПУ РВСН от ядерных боевых блоков и высокоточного неядерного оружия (вероятно, ОКР "Мозырь"), а также впервые в стране осуществлен маловысотный неядерный перехват высокоскоростных баллистических целей. В состав комплекса входят:

- 6 или 10 одиночных шахтных автоматизированных ПУ поверхностного заложения, обеспечивающих высокую защищенность от ПФЯВ, с комплексной, включая фортификационную, защитой от обычных боеприпасов, включая высокоточное оружие, с установленными в ПУ ракетами в ТПК и равноживучими антеннами радиоканала боевого управления;

- стационарный шахтный КП, расположенный вблизи одной из ПУ, обеспечивающий высокую защищенность от ПФЯВ, с комплексной, включая фортификационную, защитой от обычных боеприпасов, включая высокоточное оружие;

- средства СБУ и связи;

- системы внутреннего электроснабжения и охраны;

- системы регистрации ЯВ;

- межплощадная кабельная связь, дороги и коммуникации.

Открытая крышка ШПУ 15П718М ракеты Р-36М2 (http://vpk-news.ru).

На БСП ПУ и БП КП предусмотрена возможность размещения элементов комплекса средств защиты от обычных боеприпасов среднего и крупного калибров, а также комплекса активной защиты от ББ в ядерном исполнении. Система эксплуатации РК - централизованная в масштабе ракетной дивизии, основанная на регламентной схеме эксплуатации ракеты и профилактическом, регламентированном по объему, техобслуживании боевого оснащения, с которым совмещается техобслуживание систем ПУ. В процессе эксплуатации предусматриваются:

- замена боевого оснащения;

- транспортировка ракеты и ГЧ в изотермических агрегатах;

- бескрановая перегрузка агрегатов и ракеты в ТПК;

- два вида боевой готовности СУ: повышенная и постоянная;

- дистанционные периодические проверки, калибровки ККП, определение базового направления, перевод СУ с одного вида готовности в другой.

В процессе разработки комплекса также успешно предприняты меры по дальнейшему повышению живучести УКП 15В155 для БРК 15П018, в результате чего был создан усовершенствованный УКП для БРК 15П018М.

ШПУ 15П718М с ТПК ракеты Р-36М2 (Призваны временем. Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро "Южное". Под общей редакцией С.Н.Конюхова. Днепропетровск, Арт-Пресс, 2004 г.).

Памятник - ТПК ракеты Р-36М2 / 15А18М. г.Оренбург, 21.05.2010 г. (фото - Zmey Kaa Kobra, http://ru.wikipedia.org).

Установка ТПК с ракетой 15А18М / Р-36М2 в шахту ПУ (http://www.uzhur-city.ru).

Ракета Р-36М2 / 15А18М:

Конструкция - корпус ракеты имеет вафельно-сварную конструкцию из алюминиево-магниевого нагартованного сплава повышенной прочности АМг-6. Наружное покрытие (МФП - многофункциональное покрытие) выполнено многофункциональным по всей длине ракеты (включая головной обтекатель) для защиты от поражающих воздействий. С учетом необходимости прохождения через пылегрунтовые образования взрыва - грибовидные облака грунтовых частиц различного размера, парящих в вихрях на высоте 10-20 км над землей, ракета была выполнена без выступающих частей.

Ракета разработана в габаритах и стартовом весе ракеты 15А18 по двухступенчатой схеме с последовательным расположением ступеней и системы разведения элементов боевого оснащения. На ракете сохранены схемы старта, разделения ступеней, отделения ГЧ, разведения элементов боевого оснащения, показавшие высокий уровень технического совершенства и надежности в составе ракеты 15А18. Ракета размещается в ТПК 15Я184, выполненном из органических материалов (высокопрочные марки стеклопластика). Полная сборка ракеты, стыковка ее с системами, расположенными на ТПК, и проверки производятся на заводе-изготовителе. ТПК снабжен пассивной системой поддержания влажностного режима ракеты при нахождении ее в ПУ. Изготовление корпусов ТПК для ракеты 15А18М было поручено ПО "Авангард" (г. Сафоново Смоленской области, РСФСР), разработку документации на специальные станки, стапели, инструмент и другое нестандартное оборудование производил УкрНИИТмаш, изготовление уникального технологического оборудования поручалось Южному машиностроительному заводу. Для сопровождения КД и разработки технологических процессов в ПО "Авангард" было организовано специальное конструкторско-технологическое бюро. Ракета с момента изготовления на заводе-изготовителе на протяжении всего цикла эксплуатации находится в ТПК. ПАДы для «минометного» старта из ТПК с прогрессивными и стабильными характеристиками позволяют получить оптимальные режимы движения ракеты при старте из ТПК и на начальном участке траектории. При этом требуемый закон изменения давления газов в подракетном пространстве обеспечен моноблочными зарядами с прогрессируемой поверхностью горения и схемой из нескольких последовательно работающих ПАДов. ПАДы разработаны совместно КБЮ и ЛНПО " Союз" (топлива и заряды, под руководством Б.П. Жукова, г. Люберцы, Московская область, РСФСР).

Ракета 15А18М без головной части и ТПК ракеты так же без ГЧ (Оружие Россиии. Вооружение и военная техника РВСН. М., "Военный парад", 1997 г.).

Ракета 1Л и несколько последующих изготавливались в варианте "6000.00." Данный вариант отличался большим объёмом телеметрической аппаратуры. Два дополнительных кабельных желоба для телеметрии были проложены через I и II маршевые и боевую ступени и ещё один дополнительный кабельный желоб для телеметрии был проложен между II маршевой и боевой ступенями. На нижнем торце боевой ступени была установлена дополнительная штанга с раскладными антеннами. Снаружи на корпусе боевой ступени были установлены две короба с антеннами. Из 14 посадочных мест ГЧ учебно-боевыми блоками с набором телеметрической аппаратуры занимались 8, а остальные 6 - коническими кассетами с телеметрической аппаратурой. Баки ступеней ракет 1Л и 2Л не были покрыты МФП в связи со сложностью технологического процесса нанесения МФП на баки, который не был отработан до конца к моменту изготовления первых летных ракет для начала летных испытаний.

Ракета Р-36М2 (Призваны временем. Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро "Южное". Под общей редакцией С.Н.Конюхова. Днепропетровск, Арт-Пресс, 2004 г.).

Система управления и наведение - у ракеты введена схемно-алгоритмическая защита аппаратуры системы управления от гамма-излучения при ядерном взрыве - при входе в зону воздействия ядерного взрыва датчики отключают систему управления, а сразу после выхода из зоны СУ включается и выводит ракету на нужную траекторию. Использована специально разработанная элементная база аппаратуры повышенной стойкости к поражающим факторам ядерного взрыва, в 2 раза повышено быстродействие исполнительных органов автомата стабилизации системы управления, отделение головного обтекателя осуществляется после прохождения зоны высотных блокирующих ядерных взрывов.

Система управления автономная инерциальная - разработана в КБ "Хартрон" и производилась силами НПО "Хартрон" (НПО Электроприборостроения) (Главный конструктор В.Г.Сергеев, главный конструктор по теме - А.И. Передерий) на базе двух высокопроизводительных ЦВК (бортового 15Л860 и наземного 15Н1838-02) нового поколения и непрерывно работающих в процессе боевого дежурства высокоточных комплексов (бортового 15Л861 и наземного 15Н1838 "Атлант") командных приборов с поплавковыми чувствительными элементами разработки НИИ ПМ (Главный конструктор В. И. Кузнецов). Для повышения надёжности ЦВК все основные элементы имеют резервирование. В процессе боевого дежурства БЦВК обеспечивает обмен информацией с наземными устройствами. СУ впервые в мире реализует прямые методы наведения, обеспечивающие возможность расчета задания в полете. Для поддержания требуемого температурного режима непрерывно работающих приборов разработана специальная система терморегулирования аппаратуры СУ, не имевшая аналогов в отечественном ракетостроении (сброс тепла в объем ПУ). При этом систему пришлось создавать "без права на ошибку" — в связи со сжатыми сроками СТР отрабатывалась на ракете в процессе летных испытаний. Успешное функционирование системы подтвердило правильность принятых принципиальных решений при разработке СТР и ее конструктивном воплощении. Новый мощный БЦВК выполнен с использованием полупроводниковых "пережигаемых" постоянных и электронных оперативных запоминающих устройств. Основная элементная база разрабатывалась и изготавливалась в ПО "Интеграл" (г. Минск, БелССР) и обеспечивала необходимый уровень радиационной стойкости. Кроме стандартных блоков в состав бортового комплекса входил впервые реализованный в СССР блок специализированного запоминающего устройства на ферритовых сердечниках с внутренним диаметром 0,4 мм, через который прошивались 3 провода диаметром меньше человеческого волоса. Для одного из видов боевого оснащения ракеты 15А18М было разработано и впервые в Советском Союзе прошло лётные испытания запоминающее устройство на цилиндрических магнитных доменах. Создание ракетного комплекса с ракетой 15А18М проходило в очень сжатые сроки. Для системы управления это была модернизация системы с предыдущей ракеты, но она вылилась в проектирование ряда принципиально новых приборов, в том числе и БЦВК. Сравнительно малоизвестным фактом является то, что к началу 1987 года возникла необходимость существенной переделки системы управления в связи с необходимостью перехода на элементную базу более высокого качества. МБР 15А18М в то время уже проходила летные испытания. Серия весенне-летних совещаний с участием министров, командования РВСН, руководителей разрабатывающих организаций и промышленности завершились принятием решения о форсировании выпуска новой системы управления с изготовлением и отработкой их сразу на двух предприятиях: опытном заводе НПО "Хартрон" и ПО "Киевский радиозавод". Для координации была создана специальная оперативно-техническая группа. В конце сентября 1987 года группа приступила к работе. Работа шла без выходных, с самым минимальным формализмом. Уже в конце 1987 года на НПО "Южмаш" пришли комплекты новой аппаратуры. Все зачетные испытания прошли в установленные сроки.

Прицеливание ракеты по азимуту обеспечивается полностью автономной системой (без использования наземной геодезической сети), в системе прицеливания используются автоматический гирокомпас в разарретированном положении, система упреждающего запуска и квантовый оптический гирометр с высоким быстродействием, позволяющим проводить многократную коррекцию прицеливания при заданных моделях ЯВ по ПУ. Компоненты системы прицеливания размещаются в ПУ. Система прицеливания 15Ш64 обеспечивает первичное определение азимута базового направления при постановке ракеты на боевое дежурство и хранение его в процессе боевого дежурства, в том числе при ядерном воздействии по ПУ, и восстановления азимута базового направления после воздействия.

Двигатели: на ракете внедрены самые прогрессивные для своего времени технические решения - улучшение характеристик двигателей, внедрение оптимальной схемы выключения ДУ, выполнение ДУ II ступени в "утопленном" варианте в полости горючего, улучшение аэродинамических характеристик. В итоге энергетические возможности ракеты 15А18М увеличены на 12% по сравнению с ракетой 15А18 при выполнении всех условий ограничения по габаритам и стартовому весу, накладываемых Договором ОСВ-2. Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех существующих в мире межконтинентальных ракет. С целью сокращения времени воздействия ПФЯВ, а так же с целью снижения вероятности обнаружения ракет системами ПРО двигатели обоих ступеней форсированы.

В состав ДУ 15Д285 (РД-274) блока первой ступени 15С171 ракеты входят четыре автономных однокамерных ЖРД 15Д286 (РД-273), имеющие турбонасосную систему подачи топлива, выполненные по замкнутой схеме с дожиганием окислительного газогенераторного газа и шарнирно закрепленные на раме хвостового отсека первой ступени. Отклонение двигателей по командам системы управления обеспечивает управление полётом ракеты. Разработчик двигателя - КБЭМ (Главный конструктор В.П.Радовский). Предложение модернизировать двигатели для Р-36М2, обеспечив форсирование тяги и повышенную стойкость к ПФЯВ, поступило в КБ "Энергомаш" в 1980 году. Техническое предложение по разработке двигателя РД-263Ф вышло в декабре 1980 года. В марте 1982 года выпущен эскизный проект на разработку модернизированного двигателя первой ступени РД-274 (4 двигательных блока РД-273). Предполагалось повысить давление газов в камере сгорания до 230 атм, повысить частоту вращения ТНА до 22500 об/мин. В результате доработок тяга двигателя возросла до 144 тс, удельный импульс тяги у поверхности Земли увеличился до 296 кгс·с/кг. Доводочные испытания были завершены в мае 1985 года. Серийное производство двигателей было развернуто на ПО "Южмаш".

Для блока 15С172 второй ступени ракеты, ДУ, разработанную в 1983-1987 гг., составляют два двигателя, объединенных в двигательный блок РД-0255: основной маршевый двигатель РД-0256 и рулевой двигатель РД-0257, оба - разработки КБХА (Главный конструктор А.Д. Конопатов). Разработка двигателей выполнена в 1983-1987 г.г. (источник). Маршевый двигатель однокамерный, с турбонасосной подачей компонентов топлива, выполнен по замкнутой схеме с дожиганием окислительного газогенераторного газа. Маршевый двигатель размещается в баке горючего, что способствует повышению плотности заполнения объема ракеты топливом (для МБР подобное решение было принято впервые, ранее подобная конструктивная схема применялась только для БРПЛ). Рулевой двигатель - четырехкамерный с поворотными камерами сгорания и одним ТНА, выполнен по замкнутой схеме с дожиганием окислительного газогенераторного газа. Двигатели всех ступеней работают на жидких высококипящих стабильных долгохранимых компонентах топлива (НДМГ+АТ) и полностью ампулизированы. В пневмогидравлической схеме (ПГС) данной ракеты, как и предыдущих представительниц этого семейства, реализован ряд принципиальных решений, позволивших значительно упростить конструкцию и схему работы ПГС, уменьшить количество элементов автоматики, исключить необходимость проведения профилактических работ с ПГС и повысить ее надежность при снижении веса. Особенностями ПГС ракеты являются полная ампулизация топливных систем ракеты после заправки с периодическим контролем давления в баках и исключение сжатых газов с борта ракеты. Это позволило постепенно увеличить время нахождения РК в полной боевой готовности до 23 лет с потенциальной возможностью эксплуатации до 25 и более лет. Для предварительного наддува баков традиционно применяется схема химического наддува — путем впрыска основных компонентов топлива на зеркало жидкости в топливных баках. Как и на МБР 15А18, реализован "горячий" наддув баков окислителя (T=450±50°С) и "сверхгорячий" наддув баков горючего (T=850±50°С) с регулированием соотношения компонентов газогенераторов. Разделение 1-й и 2-й ступеней – газодинамическое по холодной схеме обеспечивается срабатыванием разрывных болтов, вскрытием специальных окон - сопел газореактивной системы торможения и истечением через них газов наддува топливных баков.

Боевая ступень 15С173, в которой размещены основные приборы системы управления и двигательная установка, обеспечивающие последовательное прицельное разведение десяти ББ, в отличие от ракеты 15А18, функционально входит в состав ракеты и стыкуется со второй ступенью разрывными болтами. Это позволило осуществлять полную сборку ракеты в условиях завода-изготовителя, упростить технологию работ на боевых объектах, повысить надежность и безопасность эксплуатации. Управляющий четырехкамерный ЖРД 15Д300 (РД-869) боевой ступени (разработки КБ-4 КБЮ) аналогичен по схеме и конструктивному исполнению его прототипу - двигателю 15Д117 для ракеты 15А18. В процессе отработки двигателя несколько улучшены его расходно-тяговые характеристики и повышена надежность работы. Разделение боевой и 2-й ступеней – газодинамическое по холодной схеме обеспечивается срабатыванием разрывных болтов, вскрытием специальных окон - сопел газореактивной системы торможения и истечением через них газов наддува топливных баков. В апреле 1988 года изготовление ступени разведения ракеты было передано на предприятия РСФСР. Для ракеты разработан новый цельный головной обтекатель оживальной формы, обеспечивающий улучшение аэродинамических характеристик и надежную защиту ГЧ от поражающих факторов ядерного воздействия, в том числе от пылевых образований и крупных частиц грунта. Головной обтекатель отделялся после прохождения зоны действия высотных блокирующих ядерных взрывов. Отделение головного обтекателя производилось с помощью размещенного в передней части головного обтекателя выдвижного блока с двухрежимным РДТТ отделения.

Характеристики ДУ:

Окислитель - азотный тетроксид

Горючее - НГМД

Тяга ДУ (на земле/в пустоте), тс:

- I ступени 468.6/504.9

- II ступени - / 85.3

- ступени разведения - / 1.9

Удельный импульс ДУ (на земле/в пустоте), с:

- I ступени 295.8/318.7

- II ступени - / 326.5

- ступени разведения - / 293.1

Двигательная установка РД-0255 второй ступени ракеты 15А18М (http://militaryrussia.ru/forum/).

ТТХ ракеты:

Длина - 34.3 м

Диаметр - 3 м

Масса стартовая:

- с РГЧ ИН 15Ф173 - 211.4 т

- с ГЧ "легкого" класса 15Ф175 - 211.1

Масса головной части:

- с РГЧ ИН 15Ф173 - 8.73 т

- с ГЧ "легкого" класса 15Ф175 - 8.47 т

Масса топлива:

- I ступени - 150.2 т

- II ступени - 37.6 т

- ступени разведения - 2.1 т

Коэффициент энерговесового совершенства Gпг/Go - 42.1 кгс/тс

Дальность действия максимальная:

- с РГЧ ИН 15Ф173 (10 ББ мощностью 0,8 Мт) и КСП ПРО - 11000 км

- с "легкой" моноблочной ГЧ 15Ф175 мощностью 8,3 Мт и КСП ПРО - 16000 км

КВО - 220 м

Полетная надежность (на конец 1991 г.) - 0.974

Обобщенный показатель надежности - 0,935

Стойкость ракеты к ПФЯВ в полете - II уровень (обеспечивается ответно-встречный пуск)

Гарантийный срок нахождения на боевом дежурстве (по безрегламентной схеме для ПУ) - 15 лет

В условиях боевого дежурства ракета находится в полной боевой готовности в ШПУ. Боевое применение возможно в любых метеоусловиях при температуре воздуха от -50 до +50°С и скорости ветра у поверхности земли до 25 м/с, до и в условиях ядерного воздействия по БРК.

Типы БЧ: ТТТ предусматривали боевое оснащение новой ракеты четырьмя типами головных частей верхнего уровня стойкости к ПФЯВ:

1. моноблочная ГЧ 15Ф171 с "тяжелым" (мощностью не менее 20 Мт) ББ 15Ф172;

2. РГЧ 15Ф173 с десятью неуправляемыми высокоскоростными ББ 15Ф174 повышенного класса мощности не менее 0,8 Мт каждый;

3. моноблочная ГЧ 15Ф175 с "легким" (мощностью не менее 8,3 Мт) ББ 15Ф176;

4. РГЧ 15Ф177 смешанной комплектации в составе шести неуправляемых (мощностью не менее 0,8 Мт) ББ 15Ф174 и четырех управляемых (мощностью не менее 0,15 Мт) ББ 15Ф178 с активной радиолокационной системой самонаведения по цифровым картам местности.

5. Управляемый боевой блок 15Ф178 нового поколения, создававшийся в штатном варианте для оснащения ракеты 15А18М, разрабатывался для РГЧ 15Ф177 смешанной комплектации. Эскизное проектирование УББ было завершено в 1984 г. Управляемый блок выполнен в форме биконического тела минимального аэродинамического сопротивления. В качестве исполнительных органов управления полётом УББ на атмосферном участке были приняты отклоняемый конический стабилизатор — для тангажа и рыскания и аэродинамические рули крена. В полёте обеспечивалось стабильное положение центра давления блока при изменениях угла атаки. Ориентацию и стабилизацию УББ вне атмосферы обеспечивала энергосиловая установка реактивной тяги, работавшая на сжиженной углекислоте. К разработке системы управления были привлечены НПО "Электроприбор" как основной разработчик, а также НПО ТП и НПО АП. Разработчиком гироскопических командных приборов являлось НПО "Ротор". В ходе работ по штатному УББ был создан исследовательский вариант блока для подтверждения аэродинамических характеристик путём пусков по внутренней трассе "Капустин Яр — Балхаш". В период с 1984 по 1987 гг. состоялись четыре пуска исследовательских ББ, все с положительными результатами. Достигнутая точность стрельбы составляла не более 0,13 км КВО. Блоки для первых пусков были изготовлены на ПО ЮМЗ, а дальнейшее производство в июле 1987 года было передано на предприятия РСФСР (головное - Оренбургский машиностроительный завод). Термоядерный заряд 15Ф179 малого класса мощности штатного УББ должен был иметь мощность не менее 0,15 Мт при точности стрельбы 0,08 км КВО. Первый пуск УББ 15Ф178 был проведен 9 января 1990 г. в неуправляемом режиме по внутренней трассе. Последующие лётные испытания УББ проводились в управляемом режиме. Было проведено три пуска по внутренней трассе и три пуска в составе ракеты 15А18М. Результаты пусков доказали реальность создания УББ и оснащения им ракеты 15А18М. Для продолжения лётных испытаний были подготовлены две ракеты 15А18М, два носителя 8К65М-Р и полный комплект боевых блоков. Однако после распада СССР в 1991 г. работы по УББ были закрыты.

Для боевого оснащения созданного БРК были использованы глубокие модификации отработанных и хорошо зарекомендовавших себя термоядерных зарядов разработки ВНИИЭФ (г. Арзамас-16, РСФСР), испытанных в 1970-х гг. Разработанные изделия отличались: высокой степенью эксплуатационной и траекторной надежности; практически абсолютной ядерной безопасностью; высокой пожаро - и взрывобезопасностью в течение всего жизненного цикла (в том числе при возникновении аварийных ситуаций); высокой стойкостью к поражающим факторам ядерного взрыва; обеспечением высокой боевой эффективности при поражении цели. Для вариантов боевого оснащения с РГЧ 15Ф173 и 15Ф177 ГЧ выполнена по двухъярусной схеме. Для всех видов боевого оснащения применены усовершенствованные безымпульсные устройства отделения ББ. Закрутка боевых блоков всех видов боевого оснащения осуществляется с помощью пиротехнических устройств.

Для применения в составе боевого оснащения созданы высокоэффективные системы преодоления ПРО ("квазитяжелые" и "легкие" ложные цели, дипольные отражатели, генераторы активных помех и пр.), которые размещаются в специальных кассетах, устанавливаемых на 4-х посадочных местах ГЧ (для РГЧ 15Ф173, остальные 10 посадочных мест занимаются ББ 15Ф174). Для выброса ложных целей из кассет применены твердотопливные заряды. Также применены радиопоглощающие термоизолирующие чехлы ББ. Используются особые методики при разведении и ориентации ББ, затрудняющие противнику просчет схемы разведения боевого оснащения. Первоначально КСП ПРО изготавливался на ПО "Южмаш", однако с мая 1986 года производство было передано на смежные предприятия РСФСР. В процессе СЛИ было принято решение исключить из обязательного состава боевого оснащения "тяжелый" ББ и РГЧ смешанной комплектации. ГЧ с "тяжелым" ББ готовилась к производству, но летным испытаниям не подвергалась (по ряду данных, с целью выполнения требований договора ОСВ-2).

Модификации:

Статус: СССР / Россия

- 1996 г. август-сентябрь - из ШПУ в Держивинске (Казахстан) вывезены на территорию России последние ракеты Р-36М2.

- 2009 г. - со слов командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерала-лейтенанта Андрея Швайченко о РС-20Б (вероятно, имелись ввиду именно Р-36МУТТХ): "Последние ракеты данного типа в 2009 г. выведены из боевого состава РВСН и используются по программе ликвидации методом пуска с попутным выведением космических аппаратов ("Днепр"). Т.ена вооружении РВСН остались только МБР Р-36М2 (ист. - Стратегическое ядерное вооружение).

- 2010 г. 20 декабря - в СМИ командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявил, что срок службы ракет Р-36М2 продлен до 2026 г.

- 2012 г. 11 октября - СМИ сообщают, что срок хксплуатации МБР РС-20В будет продлен до 30 лет т.е. ракеты будут стоять на боевом дежурстве до 2020 г.

Развертывание МБР Р-36М2 (c) http://militaryrussia.ru:

| Год

| Количество

| Места дислокации

| Примечание

| Источники

| | декабрь 1988 г.

|

| - Домбаровский, грн. "Ясный"

| первый полк МБР Р-36М2

|

| | 1990 г.

|

| - Домбаровский, грн. "Ясный" - Ужур-4, грн.Солнечный - Державинск (вывод в Россию начат в 1991 г.)

|

|

| | 1998 г.

|

| - 13-я ракетная дивизия 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, грн. "Ясный") - 30 МБР - 62-я ракетная дивизия 33-й гв.ракетной армии РВСН (Ужур-4, грн.Солнечный) - 28 МБР

|

|

| | декабрь 2004 г.

|

| - 13-я ракетная дивизия 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, грн. "Ясный") - 30 МБР - 62-я ракетная дивизия 33-й гв.ракетной армии РВСН (Ужур-4, грн.Солнечный) - 28 МБР - ракетная дивизия (Карталы) -??

| вместе с МБР Р-36МУТТХ, предположительно к концу года в Добаровском 29 МБР

|

| | июль 2009 г.

|

| - 13-я ракетная дивизия 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, грн. "Ясный") - 30 МБР - 62-я ракетная дивизия 33-й гв.ракетной армии РВСН (Ужур-4, грн.Солнечный) - 28 МБР

| вместе с МБР Р-36МУТТХ (1 шт), предположительно к концу года в Добаровском 27 МБР

| - Стратегическое ядерное вооружение...

| | декабрь 2010 г.

|

| - 13-я ракетная дивизия 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, грн. "Ясный") - 30 МБР - 62-я ракетная дивизия 33-й гв.ракетной армии РВСН (Ужур-4, грн.Солнечный) - 28 МБР

| предположительно в Добаровском 27 МБР

| - Стратегическое ядерное вооружение

|

Источники:

Воевода/Р-36М/Р-36МУТТХ/15A18/15П018/РС-20/SS-18/Днепр. Сайт http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2, 2011 г.

Новости космонавтики. Форум журнала. Сайт http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/, 2012 г.

Оружие Россиии. Вооружение и военная техника РВСН. М., "Военный парад", 1997 г.

Пожары на объектах космических войск. Сайт http://forums.airbase.ru/2006/01/p677431.html, 2006 г.

Призваны временем. Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро "Южное". Под общей редакцией С.Н.Конюхова. Днепропетровск, Арт-Пресс, 2004 г.

Российская военная техника. Форум http://russianarms.mybb.ru, 2011-2012 г.г.

Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М., "Военныый Парад", 2007 г.

Стратегическое ядерное вооружение России. Сайт http://russianforces.org, 2010 г.

Encyclopedia Astronautica. Сайт http://astronautix.com/, 2012 г.

Nuclear weapons. SIPRI, 1988 г.

|

Основные черты комплекса:

Основные черты комплекса:

Автор первоначальной статьи: Максим Пашнев (г.Обнинск), 2012 г. Межконтинентальная баллистическая ракета четвертого поколения. Комплекс и ракета разработаны в Конструкторском Бюро "Южное" (г. Днепропетровск, Украина) под руководством академика АН СССР В.Ф.Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 769-248 от 09.08.1983 г. Ведущие конструкторы - С.И.Ус и В.Л.Катаев. В.Л.Катаева после перевода в аппарат ЦК КПСС заменил В.В.Кошик. Комплекс "Воевода" создан в результате реализации проекта многостороннего совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М-УТТХ / 15П018 с МБР тяжелого класса 15А18 и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в т.ч. при многократном ядерном воздействии по позиционному району (гарантированный ответный удар). В июне 1979 г. в КБ "Южное" было разработано техническое предложение по ракетному комплексу "Воевода" с тяжелой жидкостной МБР четвертого поколения под индексом 15А17. Эскизный проект БРК Р-36М2 "Воевода" (индекс МБР был изменен на 15А18М с целью обеспечения выполнения требований договора ОСВ-2) разработан в июне 1982 года.

Автор первоначальной статьи: Максим Пашнев (г.Обнинск), 2012 г. Межконтинентальная баллистическая ракета четвертого поколения. Комплекс и ракета разработаны в Конструкторском Бюро "Южное" (г. Днепропетровск, Украина) под руководством академика АН СССР В.Ф.Уткина в соответствии с тактико-техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 769-248 от 09.08.1983 г. Ведущие конструкторы - С.И.Ус и В.Л.Катаев. В.Л.Катаева после перевода в аппарат ЦК КПСС заменил В.В.Кошик. Комплекс "Воевода" создан в результате реализации проекта многостороннего совершенствования комплекса стратегического назначения тяжелого класса Р-36М-УТТХ / 15П018 с МБР тяжелого класса 15А18 и предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в т.ч. при многократном ядерном воздействии по позиционному району (гарантированный ответный удар). В июне 1979 г. в КБ "Южное" было разработано техническое предложение по ракетному комплексу "Воевода" с тяжелой жидкостной МБР четвертого поколения под индексом 15А17. Эскизный проект БРК Р-36М2 "Воевода" (индекс МБР был изменен на 15А18М с целью обеспечения выполнения требований договора ОСВ-2) разработан в июне 1982 года.

Пуск штатной ракеты Р-36М2. Вероятно, один из пусков на продление гарантийного срока хранения. (фото из архива пользователя Радиант, http://russianarms.mybb.ru).

При создании комплекса сложилась следующая кооперация предприятий: ПО Южный Машиностроительный Завод (г.Днепропетровск) - изготовление ракет; ПО "Авангард" - изготовитление транспортно-пускового контейнера; КБ Электроприборостроения - разработка системы управления ракеты; НПО "Ротор" - разработка комплекса командных приборов; КБ завода "Арсенал" - разработка системы прицеливания; КБ "Энергомаш" - разработка двигателя первой ступени ракеты; КБ Химавтоматики - разработка двигателя второй ступени ракеты; КБСМ - разработка боевого стартового комплекса; ЦКБТМ - разработка командного пункта; ГОКБ "Прожектор" - разработка системы электроснабжения; НПО "Импульс" - разработка системы дистанционного управления и контроля; КБТХМ - разработка системы заправки. Контроль за выполнением тактико-технических требований Министерства обороны СССР осуществляли военные представительства Заказчика. Летно-конструкторские испытания комплекса с ракетой Р-36М2 начались на полигоне Байконур (НИИП-5) 21 марта 1986 г. Первый запуск новой МБР (ракета 1Л) из ШПУ ОС на площадке № 101 завершился неудачно - после выхода МБР из ШПУ не прошла команда на наддув баков первой ступени, маршевый двигатель не запустился, МБР упала обратно, взрыв полностью разрушил шахту.

Пуск штатной ракеты Р-36М2. Вероятно, один из пусков на продление гарантийного срока хранения. (фото из архива пользователя Радиант, http://russianarms.mybb.ru).

При создании комплекса сложилась следующая кооперация предприятий: ПО Южный Машиностроительный Завод (г.Днепропетровск) - изготовление ракет; ПО "Авангард" - изготовитление транспортно-пускового контейнера; КБ Электроприборостроения - разработка системы управления ракеты; НПО "Ротор" - разработка комплекса командных приборов; КБ завода "Арсенал" - разработка системы прицеливания; КБ "Энергомаш" - разработка двигателя первой ступени ракеты; КБ Химавтоматики - разработка двигателя второй ступени ракеты; КБСМ - разработка боевого стартового комплекса; ЦКБТМ - разработка командного пункта; ГОКБ "Прожектор" - разработка системы электроснабжения; НПО "Импульс" - разработка системы дистанционного управления и контроля; КБТХМ - разработка системы заправки. Контроль за выполнением тактико-технических требований Министерства обороны СССР осуществляли военные представительства Заказчика. Летно-конструкторские испытания комплекса с ракетой Р-36М2 начались на полигоне Байконур (НИИП-5) 21 марта 1986 г. Первый запуск новой МБР (ракета 1Л) из ШПУ ОС на площадке № 101 завершился неудачно - после выхода МБР из ШПУ не прошла команда на наддув баков первой ступени, маршевый двигатель не запустился, МБР упала обратно, взрыв полностью разрушил шахту.

Кадры старта образца 1Л ракеты 15А18М / Р-36М2 (Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М., "Военныый Парад", 2007 г.).

Далее летные испытания проводились поэтапно по видам боевого оснащения: 1. с разделяющейся головной частью, оснащенной неуправляемыми боевыми блоками; 2. с неуправляемой моноблочной головной частью ("легкий" ББ); 3. с оригинальной разделяющейся головной частью смешанной комплектации (управляемые и неуправляемые боевые блоки). Председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний являлся заместитель Главкома РВСН генерал-полковник Ю.А.Яшин, заместителем председателя, техническим руководителем испытаний - В.Ф.Уткин, а его заместителями - В.В.Грачев и С.И.Ус. Высокие боевые и эксплуатационные характеристики ракетного комплекса подтверждены наземными (в т.ч. физические опыты) и летными испытаниями. По программе совместных летных испытаний на НИИП-5 проведено 26 пусков, из них 20 успешных. Причины неудачных пусков установлены. Проведены схемно-конструкторские доработки, позволившие устранить выявленные недостатки и завершить летные испытания 11 успешными пусками. Всего же (по данным на январь 2012 года) проведено 36 пусков, фактическая полетная надежность ракеты по совокупности проведенных на конец 1991 г. 33 пусков составляет 0,974. Разработка комплекса средств преодоления ПРО (КСП ПРО) для варианта с РГЧ ИН 15Ф173 была завершена в июле 1987 г., а для варианта с "легкой" моноблочной ГЧ 15Ф175 - в апреле 1988 г. Летно-конструкторские испытания с РГЧ ИН 15Ф173 завершились в марте 1988 г. (17 пусков, из них 6 неудачных). Испытания ракеты с ГЧ 15Ф175 начались в апреле 1988 г. и завершились в сентябре 1989 г. (6 пусков, все удачно, в результате чего было принято решение уменьшить обязательную программу с 8 пусков до 6). Пуски ракет Р-36М2 (c) http://militaryrussia.ru с использованием данных http://astronautix.com:

Кадры старта образца 1Л ракеты 15А18М / Р-36М2 (Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М., "Военныый Парад", 2007 г.).

Далее летные испытания проводились поэтапно по видам боевого оснащения: 1. с разделяющейся головной частью, оснащенной неуправляемыми боевыми блоками; 2. с неуправляемой моноблочной головной частью ("легкий" ББ); 3. с оригинальной разделяющейся головной частью смешанной комплектации (управляемые и неуправляемые боевые блоки). Председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний являлся заместитель Главкома РВСН генерал-полковник Ю.А.Яшин, заместителем председателя, техническим руководителем испытаний - В.Ф.Уткин, а его заместителями - В.В.Грачев и С.И.Ус. Высокие боевые и эксплуатационные характеристики ракетного комплекса подтверждены наземными (в т.ч. физические опыты) и летными испытаниями. По программе совместных летных испытаний на НИИП-5 проведено 26 пусков, из них 20 успешных. Причины неудачных пусков установлены. Проведены схемно-конструкторские доработки, позволившие устранить выявленные недостатки и завершить летные испытания 11 успешными пусками. Всего же (по данным на январь 2012 года) проведено 36 пусков, фактическая полетная надежность ракеты по совокупности проведенных на конец 1991 г. 33 пусков составляет 0,974. Разработка комплекса средств преодоления ПРО (КСП ПРО) для варианта с РГЧ ИН 15Ф173 была завершена в июле 1987 г., а для варианта с "легкой" моноблочной ГЧ 15Ф175 - в апреле 1988 г. Летно-конструкторские испытания с РГЧ ИН 15Ф173 завершились в марте 1988 г. (17 пусков, из них 6 неудачных). Испытания ракеты с ГЧ 15Ф175 начались в апреле 1988 г. и завершились в сентябре 1989 г. (6 пусков, все удачно, в результате чего было принято решение уменьшить обязательную программу с 8 пусков до 6). Пуски ракет Р-36М2 (c) http://militaryrussia.ru с использованием данных http://astronautix.com: