|

Читайте также: |

Рецепторная часть зрительного анализатора

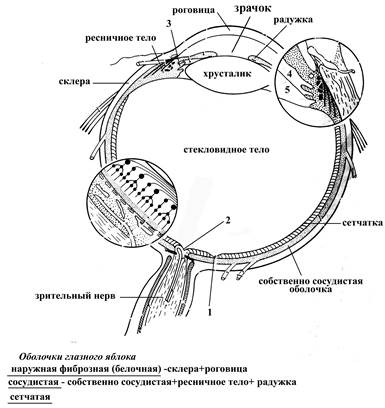

Периферический (рецепторный) отдел зрительного анализатора заложен в сетчатке глазного яблока. Глазное яблоко, наряду со вспомогательным аппаратом (веки, ресницы, слезная железа и ее протоки, глазные мышцы, связки, сухожилия, жировая ткань, окружающая глазное яблоко), составляют орган зрения – глаз, расположенный в костной глазнице.

Глазное яблоко имеет почти круглую форму (что создает благоприятные условия для вращения в разных направлениях), его диаметр составляет около 2,5 см. Стенка глазного яблока, в свою очередь, включает три оболочки:

Ø наружную (фиброзную), образована плотной волокнистой соединительной тканью и представлена

ü роговицей (покрывает центральный участок переднего отдела глаза, проницаема для световых лучей, характеризуется наибольшей преломляющей способностью по сравнению с другими линзами глазного яблока, выполняет опорную, защитную и светопреломляющую функции)

ü склерой (основная часть фиброзной оболочки, выполняет опорную и защитную функции);

Ø среднюю (сосудистую), включает три части:

ü собственно сосудистую оболочку, сзади и сбоку покрывает глазное яблоко, характеризуется наличием большого количества кровеносных сосудов и зерен светопоглощающего пигмента – липофусцина; выполняет трофическую функцию по отношению к склере и сетчатке, а также обеспечивает поглощение избытка световых лучей, попадающих на глазное дно

ü ресничное тело, является продолжением собственно сосудистой оболочки в переднебоковом направлении, представляет собой утолщенную часть сосудистой оболочки, состоящую из гладкомышечных волокон, сокращение и расслабление которых приводит к изменению радиуса кривизны хрусталика и его преломляющей способности. Данное явление, состоящее в изменении радиуса кривизны хрусталика и его преломляющей способности и обеспечивающее подстраивание глаза под рассматривание близко или далеко расположенных от него предметов, называют аккомодацией

ü радужку, самая передняя часть сосудистой оболочки, пигментирована, содержит гладкомышечные волокна двух типов – радиальные (дилятаторы зрачка) и цилиарные (сфинктеры зрачка). В центре радужки находится отверстие – зрачок (своеобразное "окошко" глаза). Основная функция радужки состоит в изменении диаметра зрачка, что важно для регулирования интенсивности и площади светового потока, попадающего на сетчатку. В частности, суженный зрачок устраняет т.н. сферическую аберрацию, обусловленную тем, что хрусталик, не являясь строго сферическим, преломляет в разных своих частях с разной силой. В результате этого суженный зрачок обеспечивает четкое видение предметов в условиях дневного освещения. При ослабленной же интенсивности освещения зрачок расширяется (для того, чтобы увеличить интенсивность светового потока, попадающего на сетчатку), но при этом световые лучи проходят и через центр (более выпуклый) и через периферию хрусталика (более плоская) и преломляются с разной силой, что приводит к нечеткости изображения на сетчатке. У здорового молодого человека диаметр зрачка может изменяться в пределах 1,8 до 7,5мм; в условиях нормального дневного освещения он составляет около 2,4мм

Ø внутреннюю (сетчатую или сетчатка), выстилает сосудистую оболочку лишь сзади и отчасти с боков, состоит из двух слоев:

ü пигментного, слой эпителиальных клеток, содержащих липофусцин, прилежит к собственно сосудистой оболочке, выполняет трофическую функцию по отношению к нервному слою сетчатки, а также обеспечивает частичное светопоглощение попадающих на глазное дно лучей,

ü нервного или зрительного, представлен фоторецепторами и нервными элементами сетчатки, является световоспринимающей частью глазного яблока, обладает также цветовой чувствительностью.

Рис. 1. Схема строения глазного яблока

Рис. 1. Схема строения глазного яблока

1 – центральная ямка (желтое пятно). Область сетчатки, в которой находятся одни колбочки (цветочувствительные фото-рецепторы); в связи с этим обладает сумеречной слепотой (гемеролопией); для этой области характерны миниатюрные рецептивные поля (одна колбочка - один биполяр - одна ганглиозная клетка), и как следствие, максимальная острота зрения

2 – слепое пятно (диск зрительного нерва). Место выхода зрительного нерва из сетчатки глазного яблока, в этой области отсутствуют фоторецепторы

3 – цинновы связки (ресничные пояски). Отростки ресничного тела, направляются к капсуле хрусталика. При расслабленном состоянии гладкой мускулатуры ресничного тела оказывают максимальное растягивающее действие на капсулу хрусталика, в результате чего он максимально уплощен, а преломляющая его способность минимальна (это имеет место в момент рассматривания предметов, находящихся на большом удалении от глаз); в условиях сокращенного состояния гладкой мускулатуры ресничного тела имеет место обратная картина (при рассматривании близко расположенных от глаз предметов)

4 и 5 –передняя и задняя камеры глаза соответственно, заполнены водянистой влагой.

Преломляющими средами глазного яблока являются:

Ø роговица (самая сильная линза глазного яблока, обеспечивает на 2/3 его преломляющую способность);

Ø передняя камера глаза

Ø хрусталик (основное значение состоит в способности к аккомодации (изменение радиуса кривизны хрусталика, а значит, и его преломляющей силы при рассматривании разноудаленных от глаз предметов), аккомодация глазного яблока достигается благодаря сокращению или расслаблению гладкой мускулатуры ресничного тела, которое приводит к изменению давления цинновых связок на капсулу хрусталика, и как следствие, изменению радиуса его кривизны)

Ø стекловидное тело

В сетчатке выделяют:

ü пигментный слой, прилежит к собственно сосудистой оболочке глазного яблока, представляет собой один слой плоских эпителиальных клеток, содержащих светопоглащающий пигмент – липофусцин; являясь составной частью сетчатки, выполняет следующие функции:

· трофическая и защитная по отношению к наружным сегментам фоторецепторных клеток;

· поглощение части световых лучей, попадающих на сетчатку;

· участие в регуляции дифференцировки фоторецепторных клеток в эмбриогенезе;

· выработка ретиналя (составного компонента родопсина – светочувствительного пигмента палочек);

· фагоцитоз старых мембранных дисков фоторецепторов;

· является одним из компонентов гемато-офтальмического барьера;

ü нервную часть, обеспечивает рецепцию световых сигналов и проведение информации о них в ц.н.с., является частью головного мозга, "вынесенной на периферию" (поскольку сетчатка закладывается в процессе эмбриогенеза как вырост переднего мозга).

Рис. 2. Упрощенная схема строения сетчатки

Нервная часть сетчатки включает следующие типы клеток:

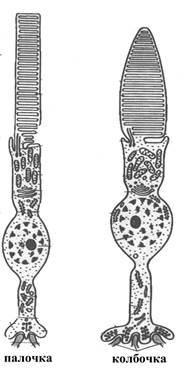

Ø Фоторецепторы, являются собственно рецепторными элементами сетчатки, своими наружными сегментами, воспринимающими световые лучи, обращены к пигментному эпителию (т.е. в сторону, противоположную свету, вследствие чего глаз млекопитающих является инвертированным). Общее их количество в сетчатке человека – около 130млн. Существует две диаметрально противоположных точки зрения относительно их происхождения: одни исследователи считают их не нервными рецепторными клетками, а другие – рассматривают как видоизмененные нервные клетки (т.к. они не обновляются в постнатальном периоде, а происходит лишь обновление мембранных дисков (в палочках) или их компонентов (в колбочках)). Различают два типа фотрецепторов – палочки и колбочки, имеющие единый план строения. Так, в фоторецепторе выделяют тело (в котором находятся ядро, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть и другие органоиды клетки) и отходящие от него в противоположных направлениях отростки – периферический (направлен к пигментному эпителию) и центральный (вступает в синаптический контакт с биполярными нейронами). В периферическом отростке, в свою очередь, различают наружный сегмент (имеет вид палочки или колбочки, в нем параллельно друг другу уложены мембранные диски (в количестве 400-800 штук диаметром до 6мкм), в мембранах которых фиксированы зрительные пигменты белковой природы (родопсин в палочках и эритролаб, хлоролаб и йодопсин в разных типах колбочек), внутренний сегмент (в нем продолжается эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи, заложенные в теле фоторецепторной клетки, а также имеется большое количество митохондрий, рибосом и включений) и находящийся между ними связующий отдел (суженный участок периферического отростка фоторецептора, содержащий микротрубочки). Собственно участком фоторецептора, поглощающим кванты света, является наружный сегмент его периферического отростка, где заложены мембранные диски, содержащие определенный зрительный пигмент.

ü палочки, светочувствительные фоторецепторы, не обладают цветовой чувствительностью, обеспечивают т.н. скотопическое зрение (окружающие объекты видятся в серых тонах), залегают на периферии сетчатки, в своей совокупности обладают гораздо большей световой чувствительностью по сравнению с колбочками (в 100 раз большей), самые многочисленные фоторецепторы сетчатки (их численность составляет 110-125млн.)

ü колбочки, цветочувствительные фоторецепторы, обеспечивают фотопическое зрение, активны в условиях нормальной интенсивности освещения, максимальная их плотность отмечается в области центральной ямки (до 140тыс. колбочек на 1мм2), тогда как на периферии сетчатки их очень мало (в связи с чем периферия сетчатки не воспринимает цвета), общее их количество в сетчатке человека составляет 5-7млн.

Ø Биполярные нейроны (обеспечивают передачу информации в пределах сетчатки от фоторецепторов на ганглиозные нейроны)

Ø Ганглиозные нейроны (самые крупные нейроны сетчатки, на которые конвергирует вся зрительная информация от фоторецепторов), их аксоны образуют единственный афферентный выход из сетчатки – зрительный нерв (IIп), направляющийся к основанию головного мозга

Ø Горизонтальные клетки (обеспечивают взаимодействие по горизонтали между соседними нейронами сетчатки, вклиниваются в месте контактов фоторецепторов с биполярами, являясь возбуждающими нейронами, облегчают проведение возбуждения в сетчатке)

Ø Амакриновые клетки (обеспечивают взаимодействие по горизонтали между соседними нейронами сетчатки, вклиниваются в месте контактов биполяров с ганглиозными клетками, являются тормозными нейронами)

В сетчатку проникают и эфферентные нервные волокна, которые могут

· образовывать синапы в месте контактов различных клеток сетчатки между собой и влиять на проведение информации в ее пределах (преимущественно на уровне синапсов между фоторецепторами и биполярами, а также биполярами и ганглиозными клетками),

· либо регулировать функциональное состояние ее элементов косвенно путем изменения уровня кровоснабжения сетчатки (в таком случае эфферентные нервные волокна, проникающие в сетчатку образуют синапы на гладкомышечных клетках сосудов)

Сетчатка представляет собой пример суживающейся сенсорной воронки, поскольку количество ганглиозных нейронов (1млн.250 тыс.), аксоны которых образуют единственный выход из сетчатки, в сотни раз меньше, чем количество фоторецепторных клеток (около 130млн.). Такая суживающаяся сенсорная воронка на уровне сетчатки глазного яблока ограничивает поступление избыточной зрительной информации в ц.н.с. В то же время в области центральной ямки сетчатки, где заложены только колбочки, имеются т.н. миниатюрные рецептивные поля, обеспечивающие передачу информации от каждой колбочки в конечном итоге на собственную ганглиозную клетку. Таким образом, информация, поступающая от центральной ямки сетчатки в головной мозг, не подвергается редукции в отличие от таковой, следующей от периферии сетчатки.

А Б

Рис. 3. Схема ультраструктурной организации фоторецептора (А) и схематическое изображение разных типов фоторецепторов (Б).

1 – светочувствительные мембранные диски (в их основе лежат двойные мембраны, в состав которых входят свето- или цветочувствительные пигменты (родопсин в палочках, йодопсин, хлоролаб и эритролаб в разных типах колбочек), количество дисков составляет 400-800, а их диаметр – около 6 мкм

2 – остатки микротрубочек видоизмененной реснички, формирующей перехват (связующий отдел) фоторецептора

3 – митохондрии

4 – мешочки аппарата Гольджи

5 – цистерны эндоплазматической сети

6 – свободные рибосомы

7 – ядро

8 – пузырьки с медиатором

Рис. III-3. Схема расположения нейронов в сетчатке (Dowling J.E., Boycott,1966)

Рис.4. Схема расположения нейронов в сетчатке (Dowling J.E., Boycott,1966)

Периферическая часть слухового анализатора

|

Рис. 5. Схема строения уха человека

Специализированный орган чувств ухо, в котором заложены рецепторные отделы слухового и вестибулярного анализаторов, состоит из трех частей, каждая из которых называется ухом:

Ø Наружное ухо представлено ушной раковиной (в основе которой лежит сложной формы пластический хрящ, облегчает улавливание звуков ухом) и наружным слуховым проходом (служит для проведения звуковых волн к барабанной перепонке, S-образно изогнут в горизонтальной плоскости, его длина у взрослого человека в среднем составляет 35мм, состоит из хрящевой части (являющейся продолжением эластического хряща ушной раковины, составляет 1/3 длины всего прохода, диаметр 9мм) и костной части (2/3 от общей длины слухового прохода, диаметр 6мм, является трубчатой формы полостью в височной кости).

Ø Среднее ухо включает барабанную перепонку (эластическая перегородка между наружным слуховым проходом и полостью среднего уха, в основе которой лежит плотная неоформленная соединительная ткань, благодаря чему она не имеет собственного периода колебаний и не может резонировать на звуки определенной частоты; имеет коническую форму с овальным основанием (11х9мм), ее толщина – 0,1мм, S=70мм2), полость среднего уха (барабанную полость, представляющую собой полость в каменистой части височной кости), систему слуховых косточек (молоточек, наковальня и стремечко; передают колебания барабанной перепонки, возникающие под действием звуковых волн, на мембрану овального окна внутреннего уха; причем площадь поверхности стремечка (3,2мм2) оказывается в 22раза меньше таковой барабанной перепонки, что способствует усилению давления звуковых волн на мембрану овального окна в 22 раза и делает возможным восприятие даже слабых звуковых сигналов), евстахиеву трубу (обеспечивает связь полости среднего уха с носоглоткой, что важно для поддержания давления в полости среднего уха, равным атмосферному, а значит, и таковому в наружном слуховом проходе; отмеченный факт является необходимым условием для нормального проведения звуков). Кроме того, в среднем ухе имеется две мышцы: мышца, напрягающая барабанную перепонку, и мышца, ограничивающая движения стремечка. Эти мышцы, ограничивая колебания барабанной перепонки и стремечка, автоматически регулируют звуковую энергию, поступающую через слуховые косточки во внутреннее ухо, предохраняя его от чрезмерных колебаний и разрушений.

Ø Внутреннее ухо состоит из костного лабиринта (стенка его образована компактной костной тканью пирамидки височной кости, величина костного лабиринта по его длинной оси составляет 20мм, в нем различают преддверие, улитку и полукружные каналы – сложной формы полости в каменистой части височной кости, сообщающиеся между собой). В костном лабиринте находится повторяющий его форму перепончатый лабиринт (система эластичных трубок, заполненных жидкостью – эндолимфой). Пространства между стенками костного и перепончатого лабиринтов заполнены жидкостью – перилимфой. Эндолимфа отличается от перилимфы примерно в 100раз большим содержанием ионов калия и в 10раз меньшим ионов натрия, в связи с чем эндолимфа заряжена положительно по отношению к перилимфе.

Костный лабиринт преддверия представляет собой расширенную полость в каменистой части височной кости, расположенную медиальнее среднего уха; костные же лабиринты улитки и полукружных каналов отходят от преддверия в разных направлениях. В области костного преддверия находится два отверстия, затянутые мембранами и называемые овальным и округлым окнами внутреннего уха. С мембраной овального окна контактирует основание стремечка. Колебания слуховых косточек, вызванные колебанием барабанной перепонки под действием звука, передаются на мембрану овального окна внутреннего уха. Костный лабиринт улитки удобно представлять себе как костную расширяющуюся трубку, закрученную в форме спирали, витки которой становятся тем короче, чем дальше они отходят от ее основания. Центральная ось, вокруг которой закручена спираль, является костным стержнем улитки, называемым веретеном. Костный лабиринт полукружных каналов представляет собой три дугообразно изогнутые костные трубки, лежащие во взаимно перпендикулярных плоскостях и одним своим концом отходящие от костного преддверия, а другим впадающие в него. Причем в основании костные полукружные каналы имеют расширение называемое ампулообразным (или ампулой полукружного канала).

Перепончатый лабиринт преддверия представлен двумя мешочками – эллиптическим (маточка) и сферическим (мешочек). От мешочка начинается перепончатый лабиринт улитки, представляющий собой спирально закрученную (подобно костному лабиринту улитки) эластическую трубку с треугольным поперечником. Перепончатый лабиринт улитки внутреннего уха называют улитковым ходом, и он является местом, где заложена рецепторная часть слухового анализатора. От маточки (части перепончатого лабиринта преддверия) начинается и в нее же впадает перепончатый лабиринт полукружных каналов, представляющий собой три эластические дугообразно изогнутые трубки с ампулообразным расширением в основании. Маточка и мешочек сообщаются друг с другом с помощью эндолимфатического протока. Пространство между стенками костного и перепончатого лабиринта заполнено жидкостью – перилимфой, а полость перепончатого лабиринта – эндолимфой. Морфологическая связь всех компонентов перепончатого лабиринта между собой обеспечивает его замкнутость и возможность циркуляции эндолимфы по его структурам. Перепончатый лабиринт преддверия (маточка и мешочек) и ампулообразных расширений полукружных каналов представляет собой место, где заложена рецепторная часть вестибулярного анализатора.

|

Рис. 6. Схема строения внутреннего уха

Следовательно, во внутреннем ухе заложена рецепторная часть слухового (в перепончатом лабиринте улитки) и вестибулярного (перепончатый лабиринт преддверия и ампул полукружных каналов) анализаторов. Наружный слуховой проход, барабанная перепонка, барабанная полость, слуховые косточки и мембрана, затягивающая овальное окно костного преддверия внутреннего уха составляют звукопроводящий аппарат органа слуха. Костный и расположенный внутри него перепончатый лабиринт улитки внутреннего уха формируют звуковоспринимающий аппарат органа слуха. Перепончатый лабиринт преддверия внутреннего уха (эллиптический и сферический мешочки) и ампул полукружных каналов составляют вестибулярный аппарат. Передача звуковых волн к звуковоспринимающему аппарату внутреннего уха, наряду с воздушным способом (через звукопроводящий аппарат уха), может осуществляться и костным путем (звучащее тело вызывает колебания костей черепа, которые вовлекают в колебание и жидкости, заполняющие внутреннее ухо).

Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Служебная записка | | | Взаиморасположение костного и перепончатого лабиринтов улитки внутреннего уха |